大人用紙おむつでよく耳にするトラブル「漏れる」。おむつの漏れにお困りで、さまざまな工夫を凝らしている方も多いのではないでしょうか?

おむつから尿が太もも付近で漏れる場合、その原因はおむつの形状や使用方法に加え、身体の特徴や排泄の仕方に深く関係しています。特に太もも周りは動きが多く、皮膚の柔軟性や筋肉量によってフィットの仕方に差が出やすい部位です。例えば、太ももに皮膚のたるみやむくみがある場合、一般的な形状のおむつで隙間ができてしまい漏れを引き起こすことがあります。そのため、太ももの形状に合わせた凹凸にフィットする立体加工が施された製品や、伸縮性の高い素材を使用したタイプを検討すると良いでしょう。

また、おむつを装着する際に太もも周りの締め付け具合が適切かを確認することも重要なポイントです。締め付けが緩すぎると隙間から尿が漏れやすくなる一方、強すぎると血流が滞って皮膚トラブルの元となります。サイズ選びに加え、装着後に太もも周りを優しく押さえて隙間を確認し、必要なら再調整を行うことが推奨されています。

さらに、太ももからの漏れは、排泄後におむつの位置がずれやすい点も見逃せません。使用者が動くたびにおむつがずれ、特に横向きや座っている時に太もも周りの隙間が生じることが多いのです。このずれを防ぐためには、テープやウエストギャザーの固定力が強い製品を選択するとともに、パッドの形状や吸収力も見直す必要があります。厚みのあるパッドを太もも部分にしっかり当てることで、尿が広がるのを防ぐ効果があります。ただし、パッドの重ね使いは逆効果となる場合があるため注意が必要です。

このように、おむつの太ももからの漏れを防ぐには、身体の状態に合わせた製品選びと正しい装着方法、さらに動きに対応した固定調整が欠かせません。自分に合った対策を講じることで、漏れの不快感を軽減し、より快適な生活につなげることが可能となります。

この記事では上記のおむつの漏れポイントを3つに分けて詳しく解説しています。ぜひよりよい介護ができるように、お役立てください。

漏れる時のおもな原因

おむつの漏れは、使用環境や身体の状態によって異なる要因が影響します。まず、体の動きや姿勢によりおむつのフィット感が変わり、隙間から尿や排泄物が漏れることがあります。次に、おむつのサイズや形状が体格に合っていない場合、必要な密着性が確保できず漏れやすくなります。

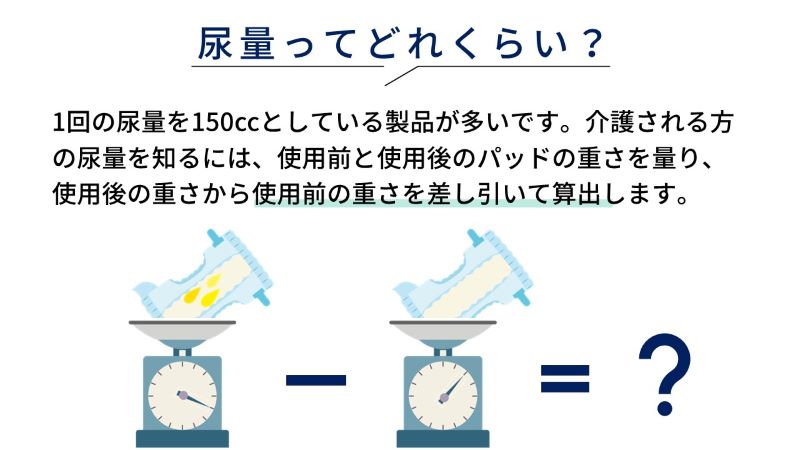

さらに、排泄のパターンや尿量の変化も原因となります。大量の尿や頻繁な排泄は、吸収能力を超えることがあり注意が必要です。また、排泄物の性状が変わると、吸収シートの性能が十分に発揮されずに漏れる場合があります。

加えて、使用方法や装着のズレも漏れの原因として重要です。例えば、寝返りや座位からの立ち上がりなどの動作でおむつがずれると、隙間が生じて尿が漏れ出すことがあります。特にテープ止めタイプでは、体動によるずれが生じやすいため、こまめにテープの固定状態を確認し、必要に応じて調整することが求められます。

また、体型の変化も見逃せません。体重増減や筋力の低下、むくみの有無などが体の凹凸に影響を与え、おむつと肌の密着性を損なうことがあり、これが漏れにつながります。したがって、定期的に体型に合ったおむつの見直しを行い、フィット感を維持することが重要です。

これらのいくつかの要因が重なることで、漏れのトラブルが発生するため、適切な製品選択と使用環境の調整が重要です。問題が続く場合は専門家の相談も検討しましょう。

テープ止めタイプで動く時に漏れる

テープ止めタイプの紙おむつは、身体の動きに伴い装着部分がずれやすく、特に寝姿勢から座位、さらに立位へ移行する際に漏れが起きやすい特性があります。座る動作ではお腹や背中の皮膚が伸縮しやすいため、体型の変化によりテープの固定位置が微妙に動き、結果的におむつとの間に隙間が生まれてしまいます。こうした隙間から尿が染み出したり、排泄物が漏れ出すケースはよくあります。

例えば、寝た状態から急に座る際におむつのフィット感が崩れ、特にお腹側に空洞ができやすい点が挙げられます。こうした時、体動が活発なときはテープにかかる負荷が増し、テープ自体の緩みやずれを招きやすいです。

またサイズ選択の誤りも漏れの原因となります。実際に合わないサイズの使用例として、ヒップサイズより大きい場合はおむつと身体に余裕ができてしまい隙間が広がりやすく、小さい場合は逆に圧迫感から身体が動かしにくくなり、動作中にテープ部に不自然な力が加わってずれやすくなることがあります。

さらに、激しい体動を伴う方の場合はテープ止めの固定も緩みやすいため、定期的なテープ位置の確認と再固定が不可欠です。実際に座位への体位移行時に後方のテープがずれていることが多く、これを放置すると背中側からの漏れにつながっています。こまめにテープの粘着状態をチェックし、必要に応じて貼り直すことが漏れ防止につながります。

このように、テープ止めタイプのおむつは、身体の姿勢変化や動きに応じた装着調整、適切なサイズ選び、そしてテープの状態管理を継続することが漏れを防止するために極めて重要であるといえます。

男性で、いつも同じところから漏れる

男性で同じ場所から尿が漏れる場合、多くは尿の排出方向や体の形状に起因しています。男性は尿道の位置が女性と異なるため、尿の勢いや排出角度が決まっており、そのためおむつのフィット感が特定の部分に偏ってしまうことが多いのです。特に、陰茎の位置によっておむつ内の尿の流れ方が変わりやすく、装着時に微妙なズレや隙間が生じやすくなります。

例えば、陰茎が下向きや横向きに位置する場合、おむつの正しい位置がずれてしまい、尿がいつも同じ側の端から漏れる現象が起きやすいです。また、姿勢が座位や立位の場合も、陰茎の向きによって漏れる側が特定されることがあります。これを防ぐためには、装着時に陰茎をまっすぐ前方へ静かに向けてからおむつを当てる「男性用装着法」を取り入れる必要があります。

さらに、陰嚢や太ももの間に適切な隙間を確保することも重要です。過度な締め付けや位置のズレがあると、尿の流れがうまく吸収面に届かずに外側に漏れてしまいます。

そのほか、おむつの形状や吸収部位が男性の身体に合っていない場合も原因になります。また、排尿のタイミングや量が普段と異なると、尿が吸収体に広がりきらずに漏れることもあるため、こまめなおむつ交換や補助具の活用も併せて検討するとよいでしょう。

横向き寝で休むことが多く、いつもおなかの横側から漏れる

横向き寝の姿勢で休むことが多い場合、おむつの腹部横側からの漏れは特に注意が必要です。横向きになると体の重みでおむつの形状が変わりやすく、腹部の側面に隙間ができやすいことが漏れのおもな原因となります。特にお腹の横部分は曲線が強く、寝ている間に左右の皮膚や脂肪が圧迫されて形が変わるため、一般的な平坦な設計のおむつではフィットしにくくなります。

寝返りの回数が少ない場合や寝返り後のフィット感の再調整を怠ると、おむつがずれやすくなることが背景にあります。また、腹部横側の皮膚が柔らかく、押しつぶされやすい体型の方は特に隙間ができやすい傾向があります。

対策としては、まず横向き寝に適した立体的な構造のおむつを選ぶことが挙げられます。近年では腹部の側面に沿ったカーブ形状や伸縮性の高い素材を用いた製品が開発されており、これらは体型に合わせて密着性を高める設計が施されています。さらに、寝返りをサポートする体圧分散マットを併用し、体圧が特定部位に集まりにくくすることも漏れ防止に効果があります。

また、装着後には腹部の横側にしわやたるみができていないかを確認し、必要に応じて位置を調整します。特に夜間は長時間同じ姿勢でいることが多いため、寝返りの際におむつの位置が変わりやすく、漏れのリスクが上がります。可能であれば、介護者が就寝中に数回確認し、ずれている場合は直すことが推奨されます。

このように、横向き寝での腹部側面からの漏れは、おむつの形状選択と装着の細かな調整、そして寝返りの介助によって大きく改善が期待できます。身体の動きに寄り添った対策が、快適な休息環境の維持につながります。

見落としポイント①|サイズについて

外側になる紙おむつ(テープタイプ・パンツタイプ)が、ぴったりのサイズかどうかが大切です。サイズが大きすぎると、背中や股ぐりの隙間から尿などが漏れ出してしまいます。サイズが小さすぎると、皮膚への圧迫が強くなり、赤みやかぶれなどの皮膚トラブルの原因となります。

特にサイズ選びでは、身体の変化を適宜確認することが重要です。加齢や病気、体重の増減により体型が変わり、おむつのフィット感も変化します。例えば、同じ製品であっても半年間でサイズが合わなくなった利用者がおり、適切な測定を行ってサイズ変更した結果、漏れが減少した事例があります。

また、装着時の締め付け感にも注意が必要です。強く締めすぎると局部的な血流が悪くなることが多く、皮膚の赤みやかぶれを発症する原因になります。一方で、締めつけが緩すぎるとおむつが動いてしまい、漏れの原因となることが実証されています。

そのため、適切なサイズの紙おむつを選ぶだけでなく、装着直後に指先一本分の隙間が確保されているか、皮膚に過度の圧迫がかかっていないかを介護者や本人が確認することが欠かせません。さらに、使用しているおむつのメーカーや製品によってもサイズ感が異なるため、異なるブランドへの切り替え時には必ず試着し、合うサイズを見極めることがポイントとなります。

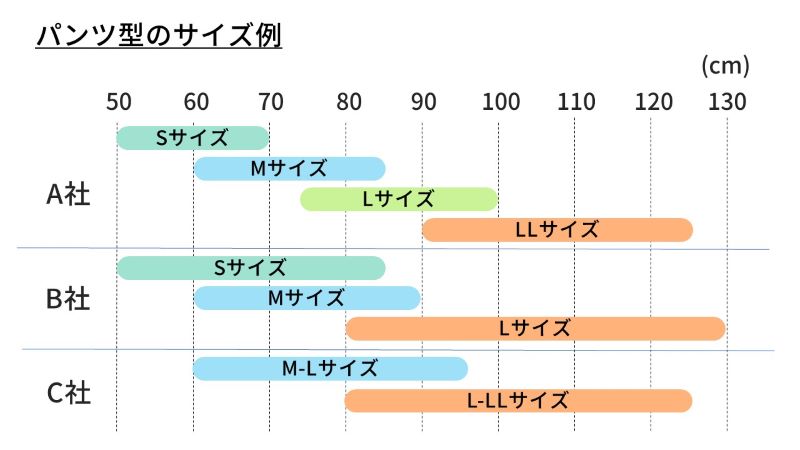

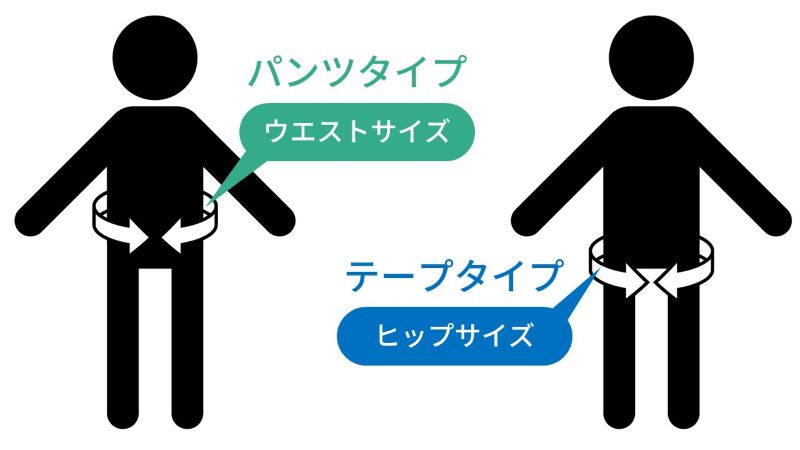

パンツタイプはウエストサイズを基準に選ぶ

自力で立ち上がれたり歩けたりする場合に利用することが多いパンツタイプは、ウエストがサイズ基準となっています。基本的にはメジャーを用いてウエスト回りを測るのが理想ですが、履いているズボンがフィットしていれば、そのズボンのサイズを参考に選ぶことも可能です。ただし、ウエスト部分がゴム製のものは、使用や洗濯を繰り返してゴムが伸びきってしまい、実際のサイズより大きくなっていることがあります。こうした場合は、身体に合ったサイズ選びが難しく、ずれや漏れの原因となることがあるため注意が必要です。

また、パンツタイプを選ぶ際は、ウエストだけでなく脚回りのフィット感も考慮すると良いでしょう。太もも部分に隙間ができないように調整することで尿や排泄物の外漏れを防ぐためです。さらに、ウエストサイズは日々の体調や体型変化で微妙に変動することがあるため、定期的なサイズ確認が重要です。たとえば、むくみや体重増加の影響で普段よりウエストが数センチ大きくなるケースもあります。こういった変化を見逃さずにサイズの見直しを行えば、より快適に着用でき、漏れのリスクを減少できます。

なお、パンツタイプを装着する際には、履かせるときに股の部分が引きつらないか、また動いた際に締め付けが強くなりすぎていないかも確認しましょう。適度なフィット感を保ちながら、動きやすさも確保することが快適な使用のポイントです。脱ぎ履きのしやすさや、介護する側の負担軽減にもつながります。以上のように、ウエストサイズを正確に把握し、変動に応じた見直しと適切な着用方法を心がけることが、パンツタイプのおむつ選びでは重要です。

テープタイプはヒップサイズで見極める

テープタイプのおむつは、ほとんどの製品でサイズの目安としてヒップサイズが用いられています。ヒップサイズは、おしりの最もふくらんでいる部分をメジャーで一周させて測定する長さであり、正確なサイズ選びの基本です。最適なサイズのおむつを選ぶことは、漏れやずれを防ぐために非常に重要です。

正しいおむつのサイズ確認には、装着後にテープが左右均等に適切な位置にあるかをチェックすることが挙げられます。両サイドのテープが不均衡だと、漏れのリスクが高まります。また、ウエストや太もも周りの締め付け具合も重要で、指が軽く1本入る程度のゆとりが理想的です。締め付けが強すぎると血行障害や皮膚トラブルを引き起こす可能性がありますし、逆に緩すぎるとおむつが動いてしまい漏れや不快感に繋がります。さらに、おむつの適合性は季節や体型の変動にも敏感に反応するため、こまめな確認が推奨されます。

実際の使用時には、おむつ装着後に背中側の隙間を手で触って確かめることも有効です。隙間が大きい場合や皮膚とおむつが密着していないと感じたら、再調整やサイズの見直しを行いましょう。製品によっては伸縮性のある素材やフィット感を向上させる工夫が施されているものもあり、これらを選ぶことで日々のズレや漏れを軽減できます。なお、ヒップサイズは必ず裸の状態または薄着の状態で測ることが、正確さを保つポイントとなります。

サイズ選びの注意点

先に説明したように、パンツタイプとテープタイプのおむつでは基準となるサイズの計測位置が違います。

日中はパンツタイプ・夜間はテープタイプなど、時間帯によって使用するおむつを変えている場合は、パンツタイプがMサイズだからといってテープタイプも同じサイズとは限りません。

また、使用するおむつを変更する際は、同じMやLサイズであっても、メーカーごとに対応サイズ(cm)が異なることにも注意が必要です。