親の介護は誰もが直面する問題で、急に始まるケースも多くあります。突然の介護問題にほとんどの人は、何から手を付ければいいのかわからず戸惑ってしまいます。そんな親の介護は「介護の備え」をしておくだけで、慌てずに応じることができるようになります。

では「介護の備え」とは何か、5つのポイントに分けてご紹介していきます。

親の介護は誰もが直面する問題で、急に始まるケースも多くあります。突然の介護問題にほとんどの人は、何から手を付ければいいのかわからず戸惑ってしまいます。そんな親の介護は「介護の備え」をしておくだけで、慌てずに応じることができるようになります。

では「介護の備え」とは何か、5つのポイントに分けてご紹介していきます。

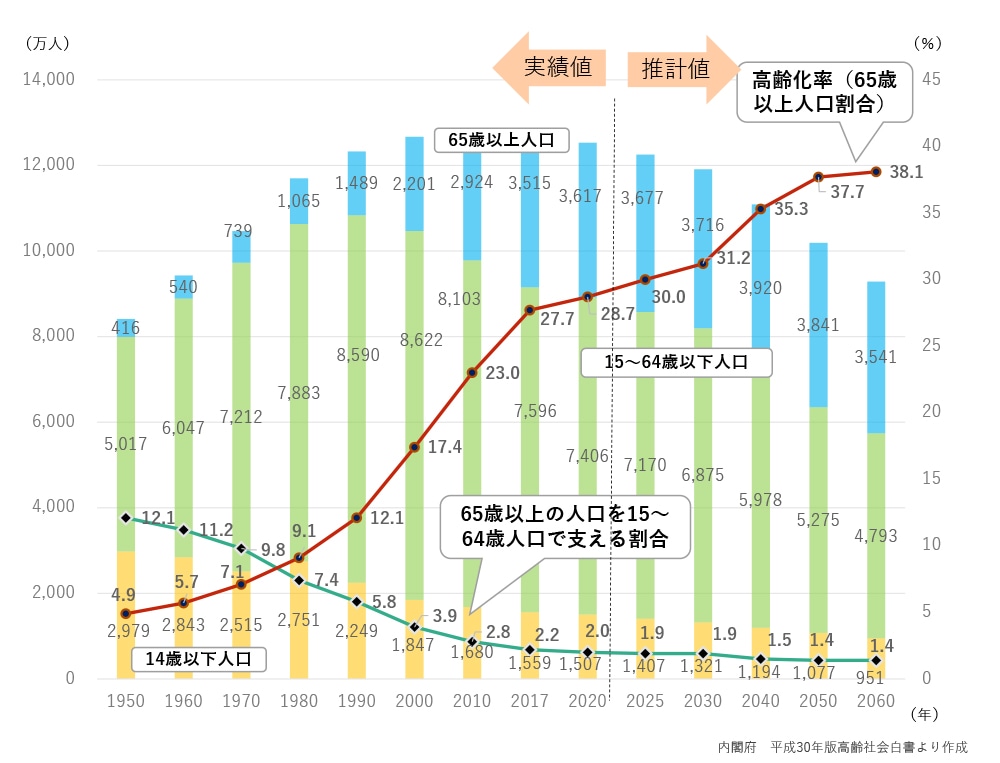

少子高齢化が加速し、介護は現代社会が抱える大きな課題となりました。2021年9月に総務省より公開されたデータによると、65歳以上の人口は3640万人となり、高齢化率は29.1%と過去最高を更新しました。

2000年の日本の高齢化率は17.4%だったのが、約20年の間で急速に変化しています。

では、介護をとりまく家族の対応や体制は人口構造の変化とともに変わったのでしょうか?

人口構造の変化で注目したいのは「65歳以上の人口を15~64歳で支える割合」です。

つまり、65歳以上の高齢者1人を何人の現役世代で支えたかを示した数字です。

1970年は約10人で1人の高齢者を支えていました。それが、2021年には約2人で1人の高齢者を支える構造に急激に変化しました。50年ほど前は支える側の人口が多かったので、家族で介護高齢者を支えることができました。

しかし現代は支える側の人口が少ないので、家族だけで介護をすることは難しい状況と言えます。

「介護は家族で」が難しい時代に親の介護が始まったらどうすればいいのでしょうか。

まずは、最初から介護を「家族だけで」「自分だけで」頑張ろうと思わないようにしましょう。支える側が少ないということは、1人に掛かる介護負担が大きいということです。

その体制で「介護は親孝行」と考え全面的に介護を担ってしまうと、あっという間に限界となってしまう人もいるでしょう。

介護は全面的にプロを頼り、家族や自分自身が行う介護を極力減らすことが、今の時代の介護となります。

「家族だけで介護を抱えない」という認識は、「介護の備え」として大切なことになります。 介護はプロに全面的に頼る心づもりでいれば、気持に余裕を持って介護に関わることができるようになります。

いざ介護がはじまったときに誰にも相談せずにスタートすると、専門的なケアが受けられずに病状の悪化や身体機能の低下を招く恐れがあります。 病院へ入院した際に介護の相談ができる窓口があるのか、在宅生活の中で介護が生じた場合の相談はどこにするべきなのかを解説します。

病院に入院した際、治療を経て、そろそろ退院となった段階で「家に戻ったら介護が必要」となることがあります。

入院中に退院後の介護が必要となった場合は、まず医療ソーシャルワーカーに相談しましょう。

医療ソーシャルワーカーは社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格を有する人、あるいは社会福祉の専門教育を受けた人が行っています。

どこに所属しているかは身近な看護師や病院の受付で確認してみましょう。

在宅生活の計画を立ててから退院する、介護体制を整えてから退院するために、医療ソーシャルワーカーへ相談をしましょう。

在宅生活の中で介護が必要となった場合は地域包括支援センターが相談窓口となります。 地域包括支援センターは保険・医療・福祉・介護などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。 65歳以上の高齢者、または高齢者に関わる人であれば誰でも利用することができます。

保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどが配属され、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じています。

適切なタイミングで適切な窓口に相談するとストレス少なく介護をスタートすることができます。地域包括支援センターは介護がはじまる前の段階でも相談できる窓口です。

「将来の介護について不安がある」場合でも気軽に相談することができます。

こちらもチェック!

こちらもチェック!

地域包括支援センターとは? 役割から活用方法までわかりやすく解説

地域包括支援センターとは? 役割から活用方法までわかりやすく解説

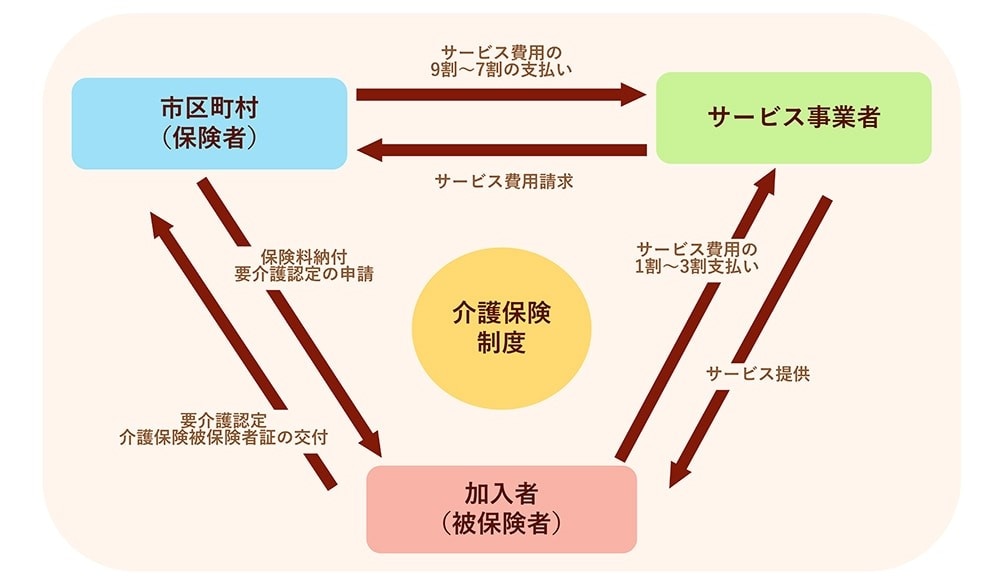

「介護の備え」として介護保険制度に関する知識が少しでもあると、素早く介護のプロに介入してもらう事ができます。 介護保険制度は家族の介護負担を軽減し、介護を社会全体でささえることを目的に、2000年からスタートしました。

介護保険制度は介護が必要な方に費用を給付し、適切なサービスが受けられるように支援する公的な保険制度です。 自立支援や介護者の負担軽減を目的としています。 運営主体は自治体で、収められた保険料と税金で運営されています。

介護保険を利用するには地域包括支援センターや市区町村の窓口で申請を行います。 その後、心身の状況を聞き取る認定調査が高齢者の自宅などで行われ、要介護(要支援)認定を受けてから介護サービスを利用します。

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(1号被保険者)と40歳~64歳までの方(2号被保険者)に分類されます。 介護保険サービスを受けられるのは原則として1号被保険者のみですが、2号被保険者でも以下の特定疾病※により要介護(要支援)認定を受けた場合はサービスを受けることができます。

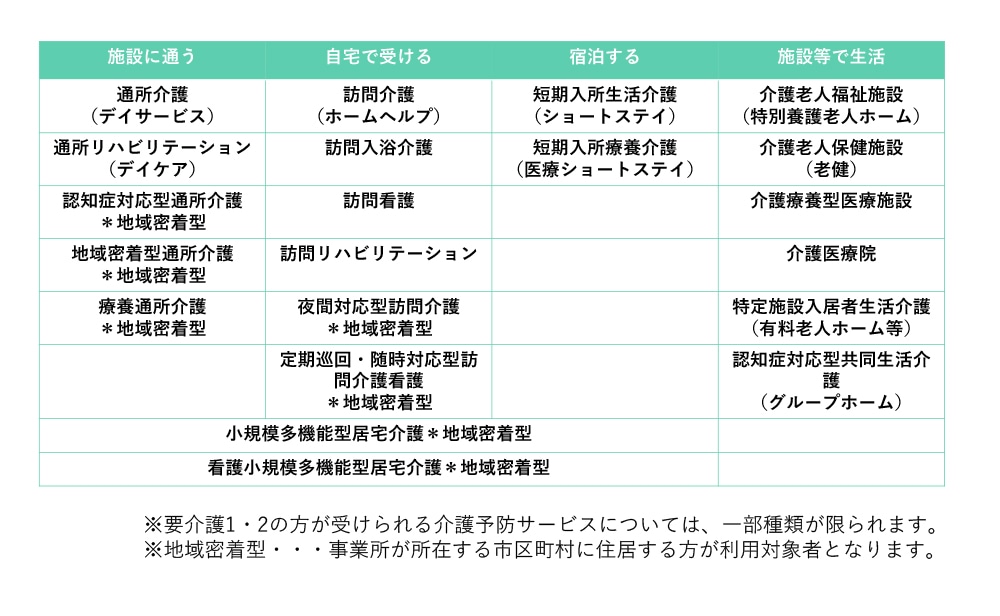

要介護(要支援)認定されると、介護保険で以下のサービスを利用することができます。

親が介護を要する状態になったら、介護保険の利用は必須となります。

そのために介護保険制度の内容をある程度理解しておくことは「介護の備え」となります。

「介護の備え」として重要なことに、家族間の介護についての考えや意向を話し合っておくことがあげられます。 なぜなら、実際に介護がはじまると「親の意向がわからない」「1人に負担が偏る」「兄弟関係が悪くなる」などのトラブルが生じやすくなるからです。

例えば

・久しぶりに帰省したら、親との会話がかみ合わない・・・あれ?認知症?

・急に親が倒れて入院し、意思確認ができなくなった

このような状況になると、本人の希望に沿った介護をしたくても意思や意向の確認ができないことから、物事の判断に迷ってしまうことが多くなります。

できる限り在宅で介護を受けたいのか、施設に入居することを望むのか、希望により介護の方針や費用も変わっていきます。

実際に介護がはじまると親が遠慮してしまい、意思に反して我慢してしまう、または意向を言い出しにくいこともあります。

直接尋ねにくい話題なので、一度に全てを聞き出すのではなく、日ごろの会話から意識して少しずつ聞き取っていきましょう。 ニュースなどの話題から切り出すと話しやすいかもしれません。さらに、可能であれば延命治療についても意思確認をしておくと良いでしょう。

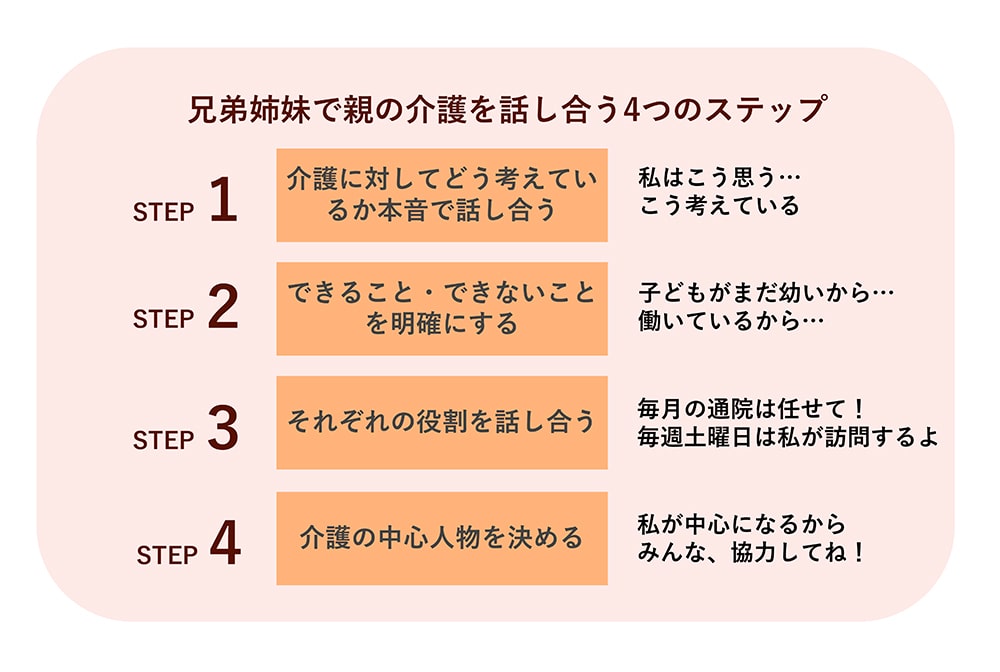

「手は出さないが口だけ出す」「介護に関わっていないのに急に出てきて話をひっくり返す」「介護の費用不足を相談しても援助してくれない」など、兄弟姉妹の間で介護に関するトラブルは少なくありません。

金銭負担の不均等や介護の押し付けなどから相続問題まで発展することもあります。

このようなトラブルを避けるために兄弟姉妹で介護について、以下の内容で話し合うと良いでしょう。

兄弟姉妹でも生活が独立していれば、お互いに接する機会も減っていきます。 親の介護で連絡を取り合うようになり、新たに関係が深まるきっかけになるのも良いことだと思います。 大切なのは介護の形はさまざまなので、家族の中で納得できる関係を築いていくことです。

親が高齢になったからといって同居するのが最善とは限りません。 住まいの環境を整えたり、地域とのつながりを強めたりするだけで、介護が必要となっても離れて暮らし続けることができるようになります。 大切なのは「親が元気なうちから」介護が必要となっても、安全に快適に生活が続けられるように備えておく意味で、住まいを考えることです。

ガスコンロをIHへ、石油ストーブを安全性の高い暖房器具へ、スリッパでなく滑りにくいルームシューズに変えるなど、安全性の高い生活環境に変えていきましょう。 床に物が多ければ片づけ、歩きやすいよう整理するなどし、転倒しにくい環境に整えましょう。

その他、高齢者の生活を助ける機器も多く開発されており、設置することで家族が離れて暮らしていても、生活に異変がないかを見守ることがでます。

スマートフォンを活用したコミュニケーションにも慣れておくと連絡が取りやすくなっていきます。

「やっておけばよかった」と思うことにならないように新しい機器の導入や環境を変化させていきましょう。

子どもに頼らず暮したいと考える高齢者が増加していることから、元気なうちから「住み替え」を考えるのも一つの方法です。 親が自ら望んでサービス付き高齢者向け住宅などの住み替えを考えているようであれば、そのサポートをしていきましょう。 そのときに「介護」が必要になった場合や「認知症」を発症しても住み続けられるかも調べておきましょう。 そして必ず見学し、その施設での生活を「自分が暮らす」に置き換えて想像し、納得できるまで施設側に質問するなど、十分に確認をしていきましょう。

親の住まい近辺の高齢者施設や事業所を調べておくと、いざ介護が始まったときに役立ちます。 介護サービスを提供している事業所は民家を改築している所もあり、外観からではわかりにくい建物が多く存在しています。 素敵なマンションと思っていたら、実は認知症の方が入所するグループホームだったということもあります。 さらに、地域で取り組んでいる高齢者向けの催しや教室などがあるかも調べ、親が元気なうちから参加を促すのも介護予防の観点から有効と言えます。 地域の「見守る目」を増やすと、離れて暮らす家族の安心感にもつながります。

いかがだったでしょうか。

介護が必要となったときのために「介護の備え」をしておくことで、介護はグッと楽になります。

中には仕事と介護を両立する方もいるでしょう。その場合は、法律で定められた「育児・介護休業法」について調べ、勤め先に「仕事と介護の両立支援制度」があるかも併せて確認していきましょう。

これも大切な「介護の備え」のひとつです。

今は元気に暮らしているので介護の心配はないと、安心できる時期が「介護の備え」に一番適したタイミングとなります。