大人用紙おむつを選ぶとき、使うときに疑問や不安を感じることはありませんか?初めての方や、介護をされている方にとって、どのタイプを選べばいいのか、 どのように使えばいいのか、交換のタイミングなど、さまざまな疑問があるかと思います。この記事では、そんなよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説し、皆さんの不安を解消するお手伝いをします!

Q1. 大人用紙おむつ パンツ型とテープ型、どっちを選べばいい?

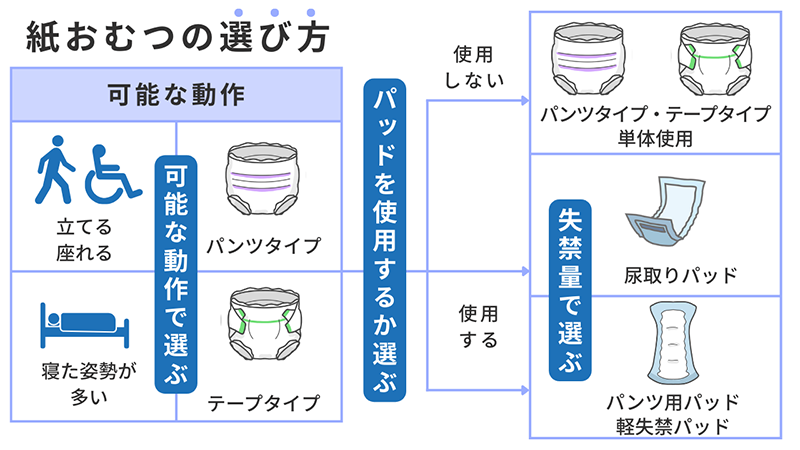

A:大人用紙おむつには主にパンツ型とテープ型の2種類があります。

それぞれの特徴を理解して、使用者の状態に合わせて選ぶことが大切です。

パンツ型は、ある程度自分で動ける方向けです。ズボンのように履くことができ、動きやすさが特徴です。そのため、外出時や日中の活動が多い方に適しています。 一方、テープ型は、寝たきりの方や介助が必要な方向けです。横になったままでも交換ができるため、介護者にとっても扱いやすいです。特に夜間や長時間の使用に向いています。

ポイント

- パンツ型は自分で動ける方向け

- テープ型は寝たきりや介助が必要な方向け

Q2. サイズが合っているのかわかりません

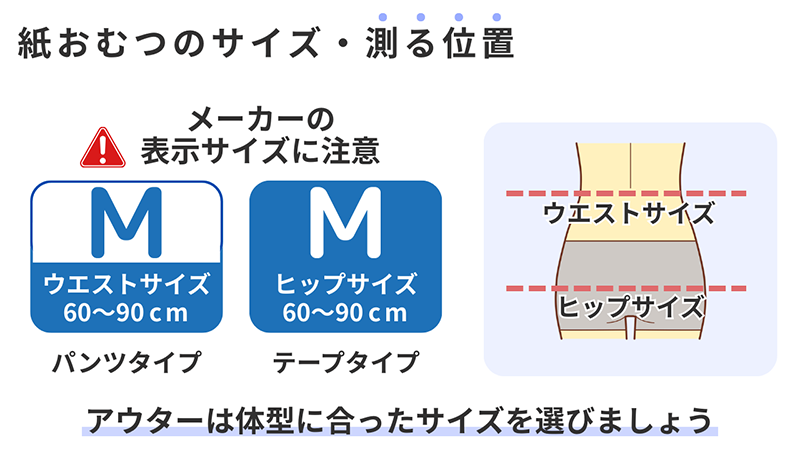

A:紙おむつのサイズ選びは非常に重要です。

体型にピッタリ合ったサイズを選ぶことで、漏れやズレを防ぎ、快適な使用感を得ることができます。

パンツ型とテープ型の測定箇所には違いがあります。パンツ型の場合はウエストサイズを測定し、テープ型の場合はヒップサイズ(腰骨の位置)を測定します。大きすぎるとズレや漏れの原因になり、小さすぎると圧迫感が出てしまいます。紙おむつの場合、「大は小を兼ねる」という考えは当てはまりません。適切なサイズを選ぶことが重要です。

注意してほしいのは、メーカーによってサイズ表示が違うため、確認してから購入してください。同じテープ型のMサイズでも、ヒップサイズが「70~95㎝」「75~106㎝」などサイズ幅が違うので、使用する方のサイズに合った商品を選びましょう。

ポイント

- パンツ型はウエストサイズ、テープ型はヒップサイズを基本にして紙おむつを選ぶ

- 紙おむつに関しては、大は小を兼ねない

- メーカーによってサイズ幅に違いがあるため、購入時には注意する

Q3. 汚れていなければ紙おむつや尿とりパッドは繰り返し使える?

A:紙おむつや尿とりパッドの再利用については、衛生面を考慮する必要があります。

汚れていない場合でも、紙おむつや尿とりパッドの繰り返し使用は推奨されません。紙おむつや尿とりパッドは一度使用すると吸収材が劣化し、吸収力が低下するため、再利用すると漏れやすくなります。また、衛生面でも問題が生じる可能性があり、肌に直接触れる部分は清潔を保つことが重要です。

ポイント

- 汚れていなくても1日1回は交換しましょう

- 交換頻度は排せつパターンによって異なるため、個々の状況に応じて適切なタイミングで交換する

Q4. 尿漏れが多く、困っています

A:尿漏れが多い場合、いくつかの対策を試してみましょう。

まず、サイズを見直してみてください。適切なサイズを選ぶことで漏れを防ぐことができます。体重の増減によってサイズが変わることもあるため、改めて測り直してみましょう。

また、紙おむつと尿取りパッドは同じメーカーのものを使用することをおすすめします。相性が良く、漏れにくくなります。さらに、日中の活動量を上げることで夜間の尿量が減少することがありますので、適度な運動を取り入れると良いでしょう。

ポイント

- 尿漏れが多い場合はサイズが合っているかを確認

- 紙おむつと尿取りパッドは同じメーカーの使用がおすすめ

- 日中の活動量を増やすことで、夜間多尿が改善する場合がある

夜間多尿とは、夜間に作られる尿の量が通常よりも多くなる状態を指します。これは、加齢や運動不足、心臓や腎臓の機能低下などが原因で起こります。日中に活動が少ないと、下半身に水分が溜まりやすくなり、夜間にその水分が尿として排出されるため、夜間の尿量が増えることがあります。

Q5. 高齢者が紙おむつを嫌がる場合、どうすればいい?

A:高齢者が紙おむつを嫌がる場合、以下の方法を試してみてください。

「紙パンツ」と言い換えることで、抵抗感を減らすことができます。履き心地の良い薄手のものを選ぶことで、シルエットに影響を与えず、快適に過ごせます。

また、嫌がる気持ちを否定せず、受け入れやすい声かけを心がけましょう。長時間の外出やトイレのない場所に行くときのみ使用するなど、状況に応じた使い方から始めると、受け入れやすくなるかもしれません。

ポイント

- 紙パンツ、リハビリパンツなど、言い換えることで抵抗感を減らすことができる

- メーカーによって肌触りや厚みに違いがあるので、好みも考慮する

- 嫌がる気持ちを否定せず、受け入れやすい声かけを心がける

Q6. 紙おむつによるかぶれやムレを防ぐには?

A:紙おむつによるかぶれやムレを防ぐためには、以下のポイントに注意しましょう。

ムレを防ぐためには、通気性の良い紙おむつを選ぶことが重要です。交換時には、肌をしっかりと拭いて乾燥させ、保湿クリームやワセリンで保護するとよいでしょう。

また、おむつ内で便と尿が混ざると、尿中のアンモニアにより強いアルカリ性(pH8程度)になり、皮膚が損傷しておむつかぶれを引き起こします。便には消化酵素や大腸菌が含まれており、これらが皮膚をさらに刺激します。そのため、排便はトイレやポータブルトイレで行うようにすると、かぶれのリスクを低減し、肌の健康を保つことができます。

ポイント

- ムレを防ぐために通気性の良い商品を選びましょう

- 保湿クリームなどを塗るときは、おむつ交換後に肌を乾燥させてから行うことが重要です

- 排便をトイレやポータブルトイレで行うことも、肌を守るために効果的

Q7. 紙おむつの臭いが気になるときの対策は?

A:紙おむつの臭いが気になる場合、以下の対策を試してみてください。

消臭機能付きの紙おむつを選ぶと効果的です。消臭機能付きの紙おむつは、臭いを抑えるために特別な素材や技術が使われており、使用中の不快な臭いを軽減できます。

また、使用後はすぐに密閉できる袋に入れることが重要です。特に消臭効果のある袋を使用するとさらに効果的です。

新聞紙で紙おむつを包むことも消臭効果があります。新聞紙に使用されているインクには臭いを吸収する働きがあり、また古紙には水分を吸収する働きがあります。

さらに、消臭スプレーや専用ゴミ箱を活用することも有効です。消臭スプレーを使用して紙おむつの臭いを抑えることができ、専用の消臭機能付きゴミ箱を使用すると臭いが漏れにくくなります。

これらの対策を組み合わせることで、紙おむつの臭いを効果的に抑えることができます。

ポイント

- 消臭機能付きの紙おむつを選ぶ

- 使用後はすぐに密閉できる袋に入れる

- 消臭スプレーや専用ゴミ箱を活用する

Q8. 紙おむつの購入が家計の負担になる

A:紙おむつの購入が家計の負担になる場合、以下の方法を検討してみましょう。

多くの自治体では紙おむつの購入に対する補助制度があります。ただし、適用条件があるため、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに確認してみてください。

また、高齢になると体内の水分量が減り、水分不足になりやすくなります。水分が不足すると意識がぼんやりし、尿意を感じにくくなり、その結果、紙おむつの使用が増えてしまいます。必要な水分をしっかり摂り、トイレでの排せつを意識することで、紙おむつの使用量を減らすことができます。トイレでの排せつを増やすためには、介護保険サービスや専門職の支援を利用することが効果的です。

ポイント

- 自治体の紙おむつの購入に対する補助制度があるか、調べてみる

- トイレでの排せつを増やし、紙おむつの使用量を減らしていく

- 介護保険サービスの活用で、自立度を高めていくのも1つの方法

大人用紙おむつの疑問を解決 まとめ

大人用紙おむつの選び方や使い方、交換のタイミングについての疑問や不安は、適切な情報を得ることで解消できます。この記事では、パンツ型とテープ型の違いや、サイズ選びのポイント、交換のコツなどをQ&A形式で詳しく解説しました。これらの情報を参考にして、最適な紙おむつを選び、快適に使用できるようにしましょう。この記事が皆さんの役に立ち、日常生活がより快適になると幸いです。