難聴は音が聴こえにくくなる状態をいいます。子どもだけでなく、日常生活を送る大人や高齢者にも発症する可能性のある病気です。日常生活で気を付けることで難聴のリスクを下げることや、早期に発見し、対応することで、症状を軽減できることがあります。難聴について知り、日々の聴こえのケアにつなげていきましょう。

音が聴こえにくくなる状態ってどんな状態?

難聴は音が聴こえにくくなる状態をいいます。この「聴こえ」の話をするときに、絶対的にポイントとなるのが、聴力と聴能です。まずは聴力と聴能について確認していきましょう。

聴力

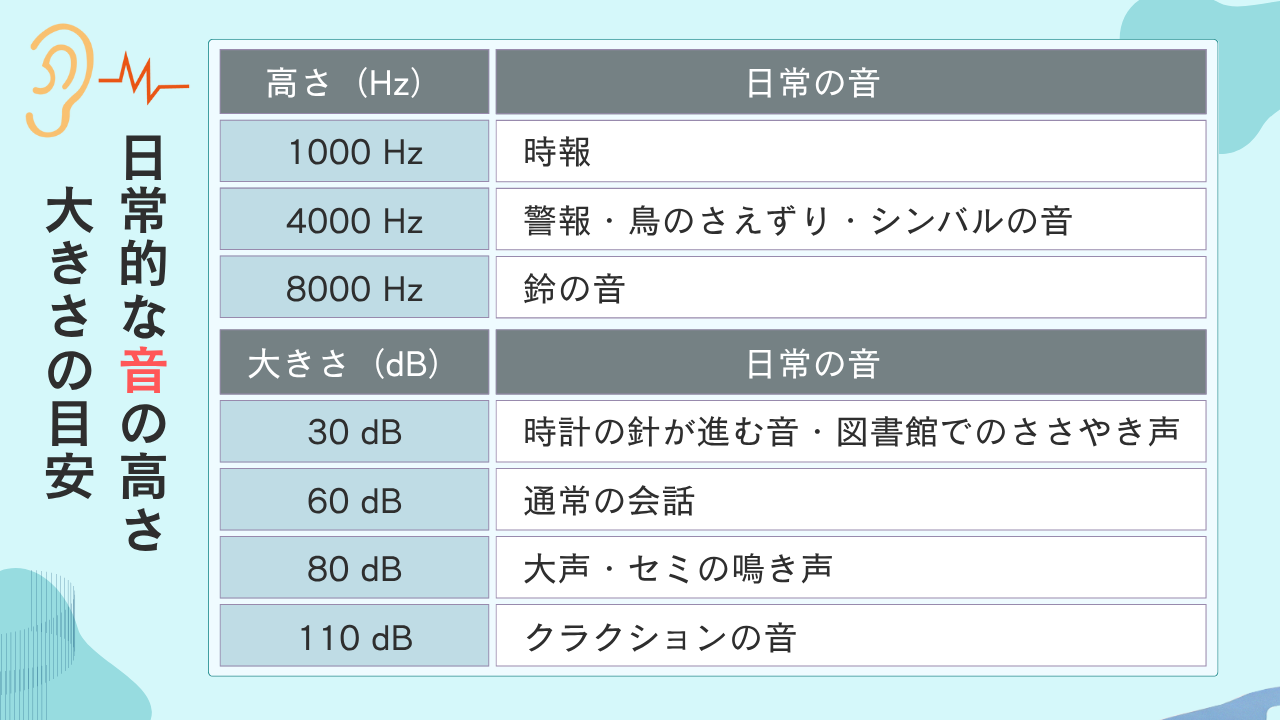

聴力は、高さと大きさで表され、どちらも数字が大きくなればなるほど、より高く・より大きい音となります。この聴力の低下は年齢を重ねるとともに衰えるといわれており、生活状況に寄りますが、一般的には 40 代ごろから低下しはじめる。といわれています。

「40 代ごろから低下するの?!大変!」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、40 代ごろから低下するのは、日常的に使われる音や大きさではないため、すぐに生活に困ることは少ないです。一方で、以下の目安にお示しするように、人が日常でよく使う高さや大きさは限られていますが、この高さや大きさが聴こえにくくなると、日常生活で気になることや困ることが出てくる可能性があります。目安の音に「聞こえにくさはないか」、「違和感はないか」を気にかけ、違和感があった場合には、速やかに耳鼻科に相談しましょう。

日常的な音の高さ・大きさの目安

聴能

聴能は、聞き取った音を「どんな音だったか」と脳で意味を解釈し理解する力です。実際に聴力が良くても、この聴能が十分に力を発揮できないと、「なんの音なのか」、「どこから聞こえたのか」、「誰が言っているのか」などが分からなくなってしまうため、日常生活に大きな支障が出てしまいます。

疲れているときに、相手の話していることは聞いているのだけど、何を言っているのかがイマイチ頭に入って来ないときはありませんか? まさにそれが聴能です。ほかにも、相手の話すスピードが速いときや、ご自身の興味の低い内容を話しているとき、小難しい話をされているときは、音は聞き取れても何を言っているのか分からなくなってしまうなどの状態があり、ご自身でコントロールするのは難しいので、話し手の方の理解と配慮が必要になります。

聴力と聴能を合わせて「聴こえている」

聴力と聴能、双方が支え合って「聴こえている状態」が保たれています。そのため、どちらか一方が緩やかに低下をしたとしても、補い合うので、すぐにトラブルや困ることは少なく、一気に難聴になるわけではありません。しかし、低下した方を補う方は、大変疲れてしまうことと、ほとんど無意識的に補い合う分、気付くことにも遅れる可能性があります。

日常的に音が聴きにくくなる状態の難聴になる前に早期の発見をし、対応することで、コミュニケーション上のトラブルや、危険な場面に遭遇する可能性を軽減し、何より音楽鑑賞やテレビ鑑賞、他者との会話などの日常的な楽しみを継続できるようにしていきましょう。

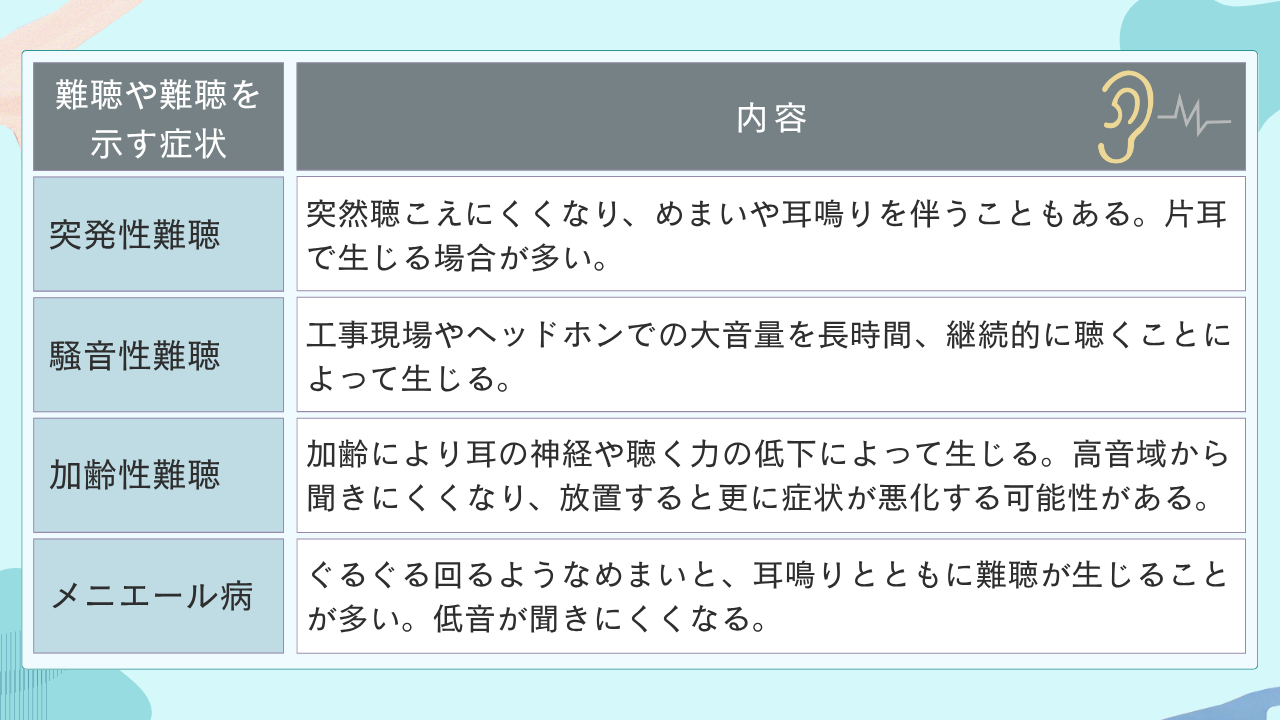

聴こえにくい状態=難聴ってどんなものがあるの?

ここでは、代表的かつ大人になってから見られる、難聴や難聴を示す疾患についてご紹介します。

これらのほかにも聴こえの低下として、中耳炎や鼻づまり、耳垢が詰まるなどの炎症や耳の手入れ不足でも生じますが、基本は比較的短期間で治療完了または解消するため、聴こえの低下でとどまり、難聴とは言わない場合が多いです。ただし、早めの治療が必要なのは同様なので、気付いた時には速やかに耳鼻科を受診しましょう。

聴こえにくくなるのを防ぐために、日常的に気を付けることは?

聴力や聴能の聴こえは、とても繊細です。朝、テレビやラジオをつけていて、夜に帰宅したときに、同じ環境のはずなのに、音を大きくしないと聴き取りにくい。なんて経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。私たちは、一日の中で沢たくさん音を聴くと同時に、その聞いた音の処理を行って過ごしています。耳と脳のどちらが疲れても聴こえは低下します。一時的な低下であれば良いのですが、継続して低下することにならないように、負担をかけた後にはケアができるようにしましょう。

聴こえに悪いこと

1. 大音量・騒音

大音量で好きな音楽を聴く。ライブハウスで音楽を聴く。カラオケやスナックで歌い合う・・・いずれもとても楽しいですが、耳にとっては負担が強い活動でもあります。一般的にカラオケ店内は90dB相当と言われており、大きな声で話しても聴こえにくい場合、耳元で大きな声で話さないと聞こえない場合は、大音量下だといえ、負担が強い環境といえるでしょう。

大音量下で過ごした後は、静かな環境で過ごすなど、耳を休めるようにしましょう。

2. 睡眠不足

睡眠不足は万病のもといっても過言ではありません。聴こえは耳と脳を同時に使うので、耳だけでなく、脳も休ませる必要があります。睡眠不足は、脳が十分に休めておらず、本来の力を発揮できない状態です。この状態で、聞いた音を適切に聴こうと、集中や分析を行うので、余計に負荷をかけることとなります。聴力・聴能ともに負担が強くなってしまいます。

睡眠は時間だけでなく、質も大切です。ゆっくりお風呂に浸かる・ストレッチを行うなど血流を高めて、質の高い睡眠ができるように心がけましょう。

3. ストレス

プレッシャーが強い状態が続いている・気を張ることや緊張がずっと続くなどの場合、聴こえにも負担を与えます。時には強いストレスから、急に聴こえなくなる場合もあるので、ストレスがかかっている場合は特に休息を大切にしましょう。

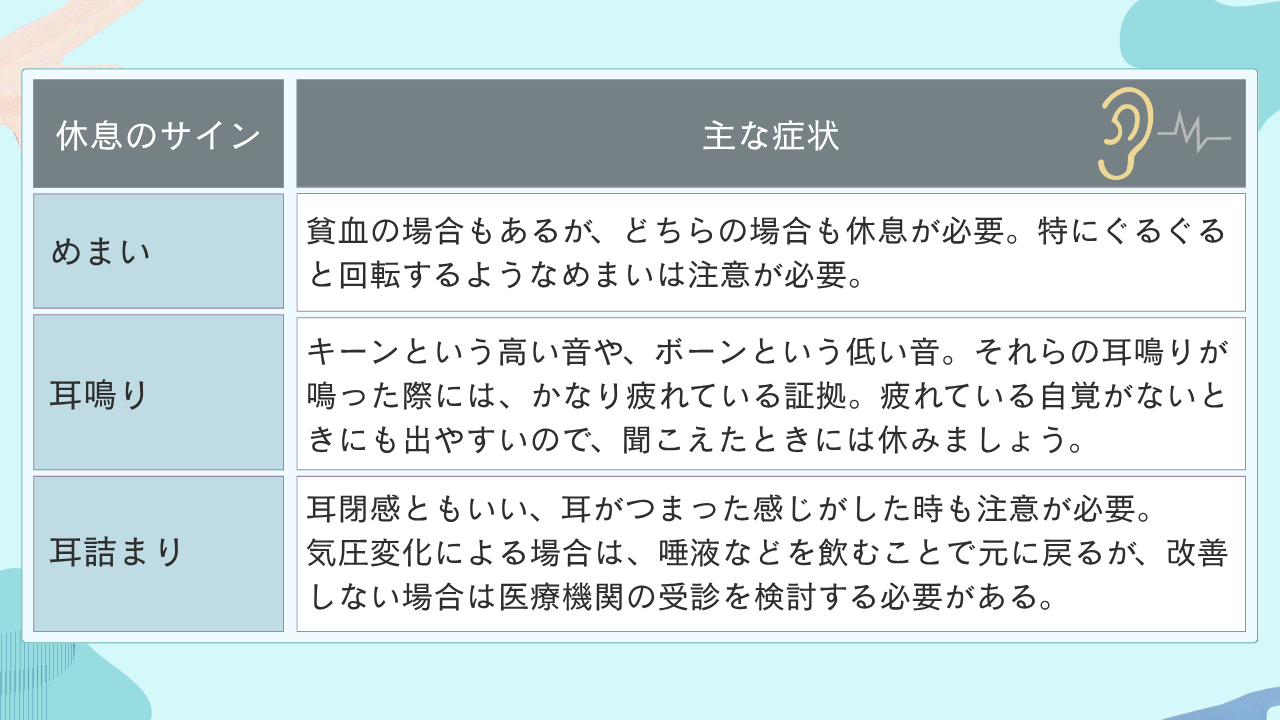

休む時のサイン

上記の聴こえに悪いことが継続している場合や、耳の負担が高まった時には、耳から休んで欲しいサインが出ることがあります。このサインが出たら、一時的な休息ではなく、しっかりとした休息を取りましょう。

めまいや耳鳴りなどは、意外と日常でよく起こる症状ですが、どれも耳や脳の疲労からのサインです。軽視せずに、必ずゆっくりと休息を取りましょう。また、症状が 1 日以上続く場合、頻繁に生じる場合は、速やかな耳鼻科への受診をお勧めします。耳の病気の場合、治療方法がないものがありますが、一方で発症直後であれば、治療薬などの効果が期待できる場合があります。なるべく早く受診しましょう。

高齢者の難聴

最後に、高齢者の難聴である、加齢性難聴についてお伝えします。65 歳以上の高齢者が発症しやすい難聴であり、特徴として高音域から聴こえにくくなります。加えて、聴覚・聴能のどちらも低下している状態のため、「聴こえにくいから気付かない」と「気付かないから聴こえない」の両方が生じます。耳からの情報が乏しいという状態が続くことで、認知症の発症リスクを高めるとも言われています。

高齢者難聴に気付くには

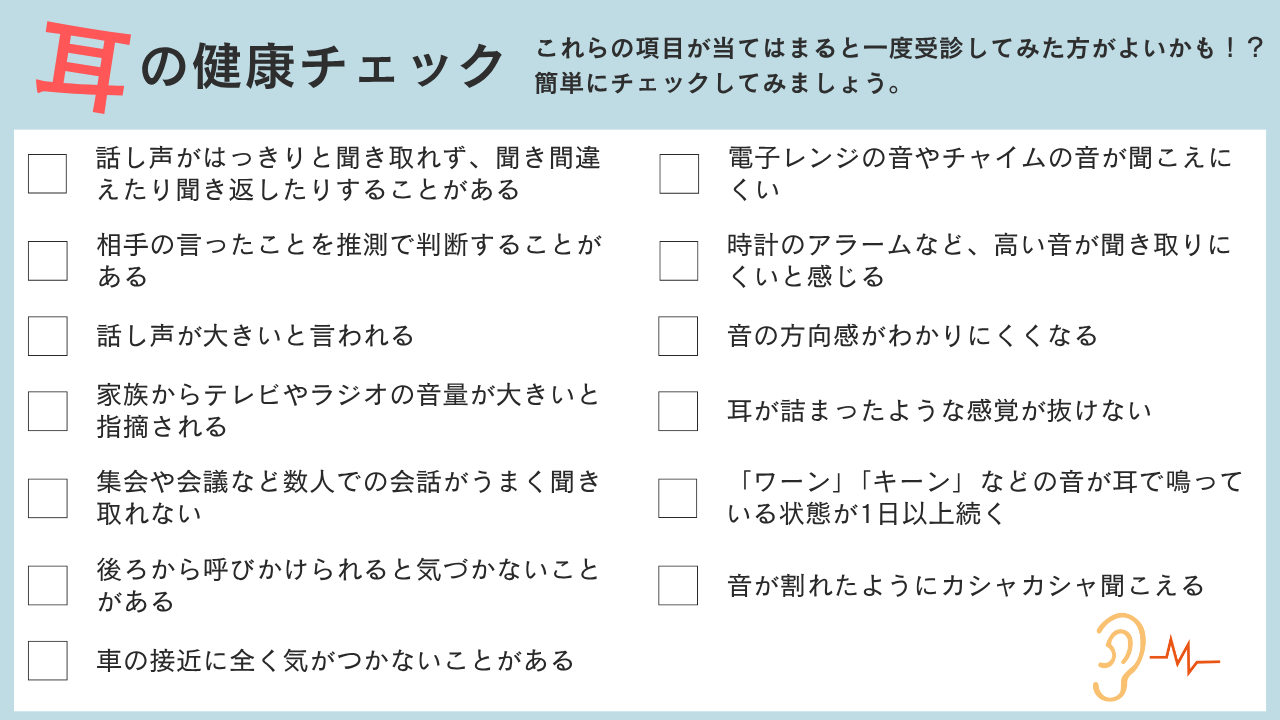

高齢者難聴の場合、ご自分では気づきにくい・気付いていても言いだしにくい場合があります。厚生労働省で提示されている耳の健康チェックには、ご本人だけでなく、身近な方が確認できる項目がありますので、参考になさってください。

大人・高齢者に潜む難聴リスク まとめ

日ごろ私たちが生活するために、音の情報は欠かせません。耳と脳はどちらも絶えず働き、私たちが安心で快適な生活ができるように支えています。そんな耳や脳による聴こえが長く保たれるように、耳と脳に負担の少ない生活をし、負担をかけてしまった時や、サインが出た時には、速やかに休息や受診ができるように心がけましょう。