【便秘解消で、認知症の症状も改善する】驚きの深い関係

認知症の人で普段は穏やかに過ごせているのに、数日ごとに興奮状態を繰り返すことはないでしょうか。 興奮するたびに目が離せなくなり、認知症を患っている本人も家族も、グッタリと疲れるまでその状態が続いてしまう。 そんな症状を繰り返している場合は、便秘が関係しているかもしれません。

腸の状態は脳にも影響する

腸は「第二の脳」と言われおり、腸と脳は密接に関係しています。脳がストレスを感じると腹痛を感じて便意をもよおすことがあります。 逆に食生活が崩れて便秘が続けば気持ちが乱れていきます。 便秘は認知症とも無関係でなく、落ち着かない症状が増えていきます。こんな事例をご紹介しましょう。

ときどき、人が変わったように怒り出す

夫が認知症を患い、介護している妻からこんな相談がありました。

-

「普段はとても社交的で笑顔の絶えない夫が、ときどき火が付いたように怒り出します。 イライラして怒鳴ったり大声を上げたり、何を言っても聞き入れません。拳を振り上げることもあり、手がつけられません。」

このような症状は3・4日おき程度にあるそうです。

イラつきの原因は便秘

徘徊やイラつき、大声で怒鳴るなどの落ち着かない状態が、毎日ではなくときどき集中して起こる場合は便秘を疑います。 先ほどの例で上げた男性は、トイレに関しては問題なく自立しているので、いつ便が出たかを確認することができません。ただ、話を聞くと以下のようなことがわかりました。

イラつくのは3・4日おき

トイレから長時間出てこないことがある

トイレで苦しそうに力んでいる声が聞こえる

最近入れ歯が合わず、食物繊維質のある食べ物を避けている

このような様子から、便秘を起こしているのでは?と予測しました。

便秘になると認知症の症状が悪化するのはなぜ?

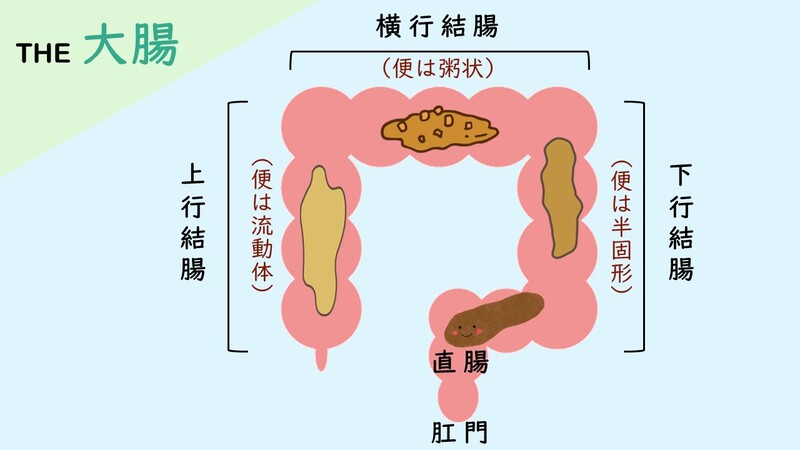

便秘と認知症の関係を理解するには、まず「便がつくられる仕組み」を知ることです。中でも注目したいのは「大腸」と「直腸」の働きです。

大腸の機能

食べたものが消化・吸収されて便として排泄されるまでの時間は約24~72時間です。食物は胃で収縮活動と消化液の働きでドロドロの状態となり、十二指腸・小腸で栄養を吸収しながら大腸に移動してきます。 成人の大腸は長さ1.5~2m程度で、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸に分けられます。これらの臓器を通過して肛門のほうへ移動する間に水分が体に吸収されて、便は固形状に変化していきます。

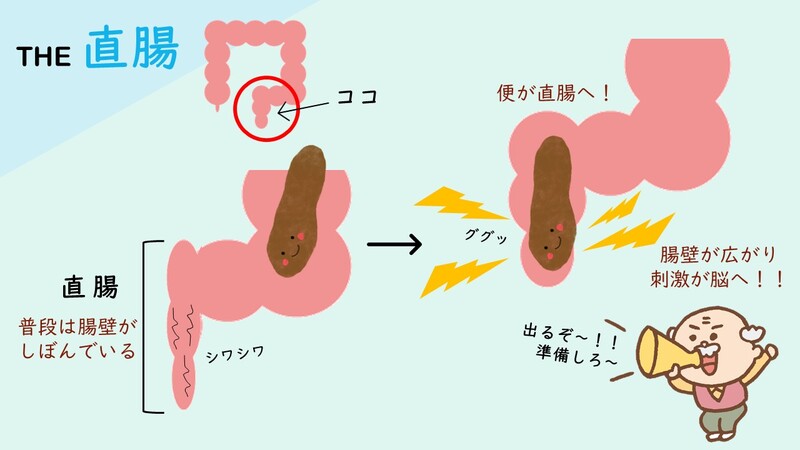

直腸の機能

大腸で固形化された便は直腸へ移動します。直腸は便を一時的にためておく場所となり、普段は空っぽになっています。腸は蠕動運動(ぜんどううんどう)を繰り返しながら大腸から直腸に便を移動させます。 直腸に便が到達すると、腸壁がググッと押されて広がります。それが刺激となり「便が降りてきた」というシグナル(神経刺激)が脊髄から脳に伝わって、便意を感じます。「お腹が痛い、出そうだ・・・」という状態です。

※蠕動運動…腸が収縮・弛緩(伸びたり縮んだり)を繰り返すこと

直腸に硬い便が停滞すると興奮状態に

大腸を便が通過するときに水分が体に吸収されていきますが、体内の水分量が不十分だと便に含まれる水分量も減ってしまいます。 そのため、便が硬くなり直腸に停滞してしまうことで不快感が解消されず、認知症であれば興奮状態となります。 自律神経が乱れ、常にイライラした状況は便がスッキリ排泄されるまで続いてしまいます。このようなことから、便秘が認知症の症状に悪影響を及ぼすのです。

理想的な便はどんな便?

便秘が影響して認知症の症状が悪化する場合は、便秘を解消し、さらに予防していくことが必要です。 そのためには、「適度に柔らかいバナナ状の便で、トイレで少しいきめばスルリと出る」ように、質の良い便にしていくことが理想となります。 では、定期的にスッキリと爽快感のある排便ができるようにするには、どうすればいいのでしょうか。

便は何でできている?

便の成分は次のようになります。

- 🧻 水分・・・約70%

- 🧻 食べ物のカス・・・約10%

- 🧻 腸粘膜のカス・・・約10%

- 🧻 腸内細菌の死骸・・・約10%

食べ物のカス

食べ物のカスとは、食物繊維などです。便はある程度量がなければ腸壁を刺激しません。食物繊維は便の量を増やすためにも、十分に摂ることを心がけたい栄養素です。

腸粘膜のカス

腸粘膜の細胞は絶えず新陳代謝を繰り返しており、古い細胞が剥がれ落ちたものがカスとなります。ちなみに、腸細胞の入れ替わりスピードは速く、3~4日で入れ替わります。

腸内細菌の死骸

腸内にはおよそ1,000種類、約100兆個の細菌が存在しており、短期間に古い細菌から死んでいきます。その死骸がカスとして便に含まれていきます。

質の良い便に水分と食物繊維は欠かせない

便の70%は水分です。しっかりと便に水分を行き届かせるためにも、毎日の水分摂取は重要となります。便が硬いようであれば、水分を積極的に摂るようにしましょう。

そして、食物繊維です。食物繊維は大腸で水分をたっぷりと含み、便の量を増やしてくれます。普段から食事量が少ない、歯の不具合で食物繊維を多く含む食物が食べられない、野菜嫌いなどの場合は要注意です。

便が小さくなることで腸壁を刺激できなくなり、蠕動運動(ぜんどううんどう)も活発性を失います。結果的に便秘を起こし、認知症の症状を悪化させてしまいます。

【便秘解消で、認知症の症状も改善する】驚きの深い関係 まとめ

認知症の夫が3・4日おきに落ち着かない状態になるという記事冒頭のケースは、症状の改善に向けて最初に入れ歯の調整を行いました。

その結果、しっかり噛めるようになり、食物繊維を多く含む食事が摂れるようになりました。

さらに、1日1,800mlの水分を毎日摂ることで、便秘が解消できたようです。イラつく症状もほぼ見られなくなり、落ち着いた生活がすごせるようになりました。

便秘が影響して認知症の症状が悪化するケースは割と多く見られます。便秘を解消・予防することで介護を行う家族にも余裕がでて、認知症を患っている本人も気持ちが安定していきます。

たかが便秘で?と思うかもしれませんが、されど便秘なのです。次回は具体的に便秘を解消するケア方法をお伝えしていきます。

-

若橋 綾

若橋 綾

株式会社DIGITALLIFE

管理部

介護支援専門員 -

介護支援専門員や介護事業所の管理者として10年以上の現場経験があり、家族問題を抱える家族や虐待案件も含め様々なケースを担当。

現在は介護現場で培った経験を活かし、企業向けに介護離職予防を目的としたセミナーの開催や介護に関する記事作成を行うなど活躍は多岐にわたっている。