介護に携わっているご家族から、「ベッドや車いすからの立ち上がり介助を行う時に、相手に動いてもらったり、立つために体を持ち上げたりする補助が、体力的に大変で…」という声をよく耳にします。

毎日の立ち上がり介助では、介護をする方(以下、介助者)の身体に負担がかかるばかりか、介護を受ける方(以下、被介護者)にも余計な負担がかかってしまいます。

特に体の大きな方を無理に動かそうとすると、その負担も大きなものとなります。

この記事では、そのようなお悩みを持つ方のために、介助者と被介護者の双方がより楽になるような役立つ情報を、運動指導の専門家である理学療法士がお伝えしていきます。

被介護者が生活をされる上で、「立ち上がりの介助」が1日に何回くらい必要になってくるかご存知でしょうか?

と、数えていくと、平均して1日に20回以上「立ち上がりの介助」を行うことになります。

1日に20回ということは、20回×30日で1ヶ月約600回。

1年間だと600回×12か月で、介助者は約7200回もの「立ち上がりの介助」を行っていることになるのです。

これはとても大変な回数で、介助者がこれをこなそうとするあまり

「いちいち介助方法を気にしていられない」、「力ずくで介助するようになってしまう」、「体力的な負担から、つい介助する回数を無意識に減らしてしまう」ということが起こりかねないのです。

このような状態になってしまうと、介助者、被介護者の双方への身体的な負担が増すだけではなく、無意識に負担を避けようとすることで立ち上がりの回数が減ってしまうといったことが考えられます。

そうなると、被介護者がベッドで寝ている時間や車いすに座っている時間が長くなり、結果として被介護者の身体的な機能低下も助長されてしまう可能性があるのです。

このようなことから、介助者ができるだけ簡単にできる負担軽減策を知っておくことは、介護生活においてとても大切なことになります。

介助負担を軽減するための秘訣として、介助技術は欠かせません。

とはいえ、介助技術を習得するには多くの時間がかかってしまいますので、ここでは「相手の動きを邪魔しない」介助に焦点を絞って解説します。

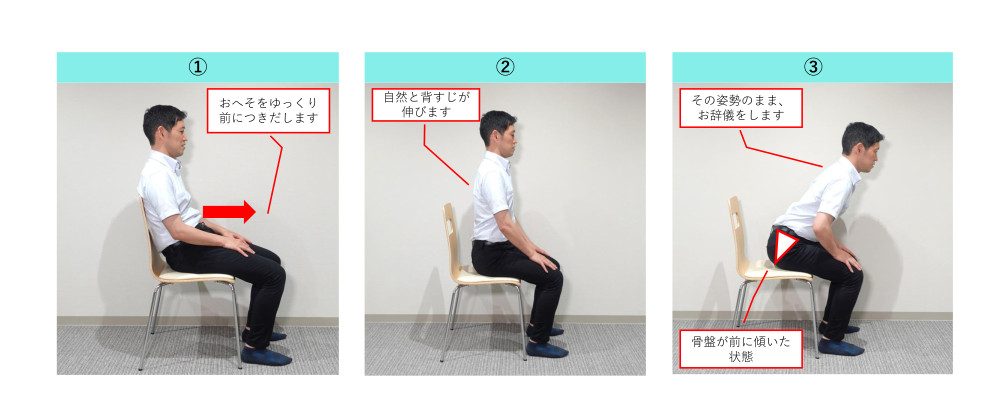

人の立ち上がり動作は、以下の5つに分けられます。

膝を伸ばしながら状態を起こす。

①~④の動作が順にできていると⑤がとても楽に行えます。

また、介助者にとっても、①~④の動作を順に介助、または誘導できていると、介助の負担軽減へつながります。

次は動作ごとに、負担が軽減できる理由を詳しく解説します。

例えば、写真のように、膝を軽く伸ばした状態で立とうとしてみてください。

おそらく、立つことができないと思います。

また、立てたとしても転倒の危険性がかなり高くなってしまいます。

その理由として、膝を伸ばすことで、裏モモの筋肉が伸びるので骨盤を前に倒しにくくなり、前かがみの動きを邪魔してしまうためです。

このような状態で立つためには、下の写真のように腕の力に頼るしかありません。

介助者の負担を軽減するためには、介助技術も大切ですが、それだけでは限界があります。

福祉用具や自宅にある家具を上手に活用することで負担を軽減することができます。

ここでは、おすすめの福祉用具と使用上のポイントと注意点について解説します。

低い位置から立ち上がる際には、被介護者の膝の力がより必要になります。そのため、立ち上がる時の位置を高くすると、膝の力が弱くても立ち上がりしやすくなります。

つまり、座っている高さを高くすることで、被介護者は楽に立ち上がりやすくなるので、同時に介助者の負担も軽減できるのです。

このようなことから、高さ調整機能がついている介護用ベッドは、立ち上がり介助の負担軽減に欠かせないアイテムになります。

※座面位置は、適切に高くすることが必要で、高ければよいということではありませんのでご注意ください

動画で『立ち上がりで大切なベッドの高さについて』を、詳しく説明します。

介護用ベッドの高さを調整し、被介護者の膝への負担を軽減できる環境が作れたとしても、前かがみ姿勢が取りやすい環境になっていなければ、立ち上がり介助の負担は中々軽減されません。

前かがみ姿勢をより取りやすい環境にするためには、ベッドだけでなく、手すりの設置が有効です。

ぜひ参考にしていただきたい、ベッドからの立ち上がりの際によく使われている手すりを2点紹介します。

①スイングアーム介助バー(L字柵)

介護用ベッドと一緒によく使われるのが介助バーです。立ち上がる際に、片側の手で柵を掴まることで、前かがみがしやすくなります。

②ベストポジションバー

突っ張り棒のように部屋の好きなところに設置できる手すりです。

立ち上がる際に前方に設置することで前かがみの姿勢だけでなく、上体を起こす動きも助けてくれるアイテムです。

ただし、設置する場所が適切でないと立ち上がる動作を邪魔してしまうので、設置する際にはケアマネジャーを通じて福祉用具業者の方に、適切な場所を確認してもらってください。

立ち上がろうとしている方の前方に、椅子やテーブルを置いてみてください。

動画のように、椅子やテーブルに手をついてからお尻を浮かそうとすると、少しの力の介助で立ち上がれるかもしれません。

最近では喫茶店に行くと、ソファー席の横にサイドテーブルが置いてあります。

このサイドテーブルも、片側だけしか手をつくことはできませんが、立ち上がる際に横にあると、立ち上がり動作を助けてくれます。

このように自宅にある家具が日頃の立ち上がり介助を助けてくれるので、ぜひ試してみてください。

ただし、椅子やテーブルが安定したものでなければ転倒の危険性が高まってしまいますので、安定していない家具や車輪付きのものは絶対に使用しないでください。