年齢を重ねると、噛む力が低下し、これまで食べられていたものが食べにくく感じることが増えていきます。

しかし、噛む力の低下は、食事の際だけでなく、栄養不足や筋力低下など、さまざまな悪影響を引き起こすリスクがあります。

そのため、しっかりと対策を講じなければいけません。

本記事では、高齢者が噛む力を鍛えるメリットやオーラルフレイルの意味、維持・向上に役立つ対処法について詳しく解説します。

高齢者が噛む力を鍛えることで得られるメリット

噛む力を鍛えると、硬い食べ物が食べやすくなるだけでなく、顎を動かす回数が増えることによるさまざまなメリットを得られます。

消化・栄養吸収を促進する

噛む力が十分に備わっていると、硬い食べ物でもしっかりと噛み砕けます。

すると、食べ物が小さくなった状態で胃に入るため、消化がしやすくなり、食べ物に含まれる栄養素が効率よく吸収されるのです。

さらに、何度も噛むことで唾液や胃液の分泌が促進されます。

その結果、消化器官にかかる負担が軽減され、消化不良などのリスクが低下します。

このように、食べ物の消化や栄養吸収が促進されることで、食事による健康管理がしやすくなることが、高齢者が噛む力を鍛える大きなメリットです。

認知症の予防につながる

食べ物を噛む行為は、顎や舌の筋肉、頭部の骨を動かすため、脳神経を刺激するとされています。

さらに、口周りの筋肉をよく動かすことで、脳への血液循環が良くなります。

つまり、食べ物を噛む回数が増えるほど、脳が活発に動くようになるため、噛む力を鍛えることは認知症の予防につながるのです。

また、唾液には老化を促進する活性酸素の抑制効果を持つタンパク質が含まれていることも重要なポイントです。

噛む回数が増えると、自然に唾液の分泌量も増えるため、噛む力を鍛えることで老化を防ぎ、若々しさを保つことができます。

健康寿命を延ばす効果も!

噛む力が衰えると、硬い食べ物を避け、軟らかい食べ物を食べることが増えます。

その結果、食べられるものが限られてしまい、摂取できる栄養素が偏ってしまうのです。

特に、肉類などの食べる頻度が減ると、摂取できるたんぱく質が減少するため、運動機能の低下を引き起こすリスクが生まれます。

そのため、噛む力を鍛え、どのようなものでも食べられるようにすることが、栄養バランスが整った食生活を実現するには欠かせません。

さらに、よく噛んで食べるようにすると、満腹中枢を刺激するので、食べ過ぎや肥満の予防にもつながります。

このように、噛む力を鍛えることはさまざまな方向から健康寿命を延ばすため、元気に毎日を過ごすためには非常に有効です。

噛む力が衰えるオーラルフレイルとは

近年注目される問題として、「オーラルフレイル」というものがあります。

オーラルフレイルとは、口腔機能の総合的な衰えを表すもので、噛む力の低下や舌の動きの悪化など、さまざまな衰えを指します。

そして、オーラルフレイルが起こる代表的な要因に、噛む力の衰えが関係しているのです。

例えば、噛む力が衰えると、軟らかい食べ物ばかりを食べるようになります。

すると、以前より力を必要としなくなるため、さらに低下します。

このサイクルにより、食べられるものが徐々に少なくなり、結果として食欲の低下や栄養不足、筋力低下などへと発展するリスクがあるのです。

そのため、オーラルフレイルは高齢者の健康状態を悪化させる要因の1つとして考えられています。

ただし、オーラルフレイルは対策を講じることで予防や改善が可能です。

噛む力を低下させる要因となる歯の喪失や摩耗、噛み合わせを治したり、口を動かす回数を増やしたりすることで、オーラルフレイルのサイクルを断ち切れます。

日頃から意識して対策を行い、オーラルフレイルの進行を防ぐことが、健康的な生活を送るために非常に重要です。

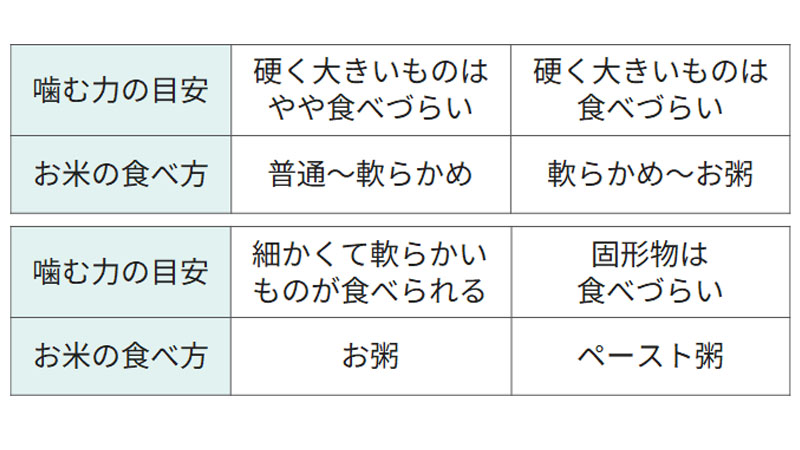

噛む力に合わせたお米の食べ方と特徴

オーラルフレイルを起こさないためには、必要以上に食材を軟らかくして食べるのではなく、噛む力に合わせた固さで食べることが大切です。 そこで、噛む力ごとのお米の食べ方を次の表にまとめたので、食材の固さを考える参考にしてください。