心臓・腎臓・肝臓の病気など、様々な原因によって足のむくみは生じますが、最も多いのは「生活習慣」です。 この記事では、むくみの原因やチェック方法、そして対策として日常生活での注意点やセルフケアの行い方を解説しています。

この記事のポイント

- むくみが起こる原因は生活習慣?!

- 生活習慣の見直しでむくみ改善

- 気軽に実践できるセルフケア

むくみのメカニズム

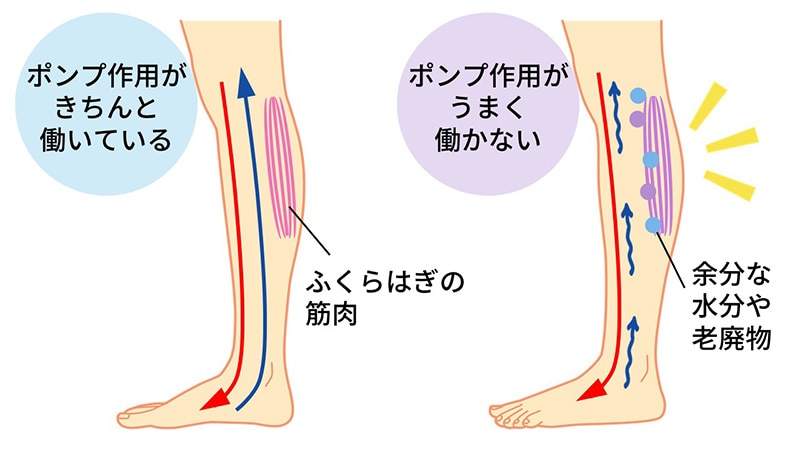

人のカラダは、心臓から血液が全身の細胞へ動脈という道を使って、酸素や栄養分を送り届けています。

同時に細胞から排出された二酸化炭素や老廃物を回収して、静脈という道を使って心臓に血液を戻します。

この流れの中で、足から心臓に戻る血液は、重力に逆らって心臓に戻ることになります。

そこで血液を戻すためのポンプの役割を果たすのがふくらはぎの筋肉です。

人間の下半身には全体の約7割もの血液が集まっていて、ふくらはぎの筋肉が動くことで血液を心臓に戻しています。

これが何らかの理由でうまく流れなくなると、ふくらはぎで血液が停滞して、毛細血管から水分が流れ出すことで足のむくみが発生します。

セルフチェックの方法

足のすねを手の指で5秒間押してへこませましょう。

通常はへこんだ部分はすぐに元に戻りますが、皮膚が10秒以上へこんだままの場合、「むくみあり」と判断されます。

むくみの原因である体の水分は重力によって足に落ちてきますので、生活習慣が原因のむくみでは朝は軽減していますが、夕方から夜にかけて強くなります。

朝と夜でむくみの程度が異なるかも観察してみましょう。

以下の症状を伴う方は、むくみの原因が病気である可能性もありますので、病院の受診をおすすめします。

- むくみが一日中もしくは何日も持続している

- 足の血管がボコボコ浮き出ている

- 足を押した際に痛みがある

- むくみのある場所を触ると熱をおびている

- 急激な体重増加

- 顔やまぶたもむくむ

- 尿の出が悪い

- 坂道や階段で息が切れるようになった