認知症の人を介護する家族より「(本人の)顔つきが変わった」「表情がなくなった」と話を聞くことがあります。認知症の発症に伴う落ち着かない症状についてはよく知られていますが、顔つきや表情の変化についてはあまり知られていません。

この記事では、認知症によって顔つきが変わる理由や特徴について解説していきます。さらに、表情の豊かさを取り戻すにはどうすればいいか、対策もお伝えしていきます。

認知症の人を介護する家族より「(本人の)顔つきが変わった」「表情がなくなった」と話を聞くことがあります。認知症の発症に伴う落ち着かない症状についてはよく知られていますが、顔つきや表情の変化についてはあまり知られていません。

この記事では、認知症によって顔つきが変わる理由や特徴について解説していきます。さらに、表情の豊かさを取り戻すにはどうすればいいか、対策もお伝えしていきます。

認知症になると顔つきに変化が出てくる理由は、個々の生活環境や介護の状況や病気の状態などで違いはありますが、主だった理由は大きく分けて3つあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

認知症の人は時間の流れとともに目まぐるしく変化する「状況」を正しく認識や理解、判断できずに、混乱しながら日々の生活を過ごしています。状況を認識、理解、判断できないと、間違いや失敗が生じます。

例えば、自分のいる場所が自宅と認識できないと、「帰る」と言って家から出ていこうとします。

久しぶりに会う我が子との関係が理解できないと、「どなたですか?」となります。そのため周囲から注意されたり、責められたりすることが増えていきます。

結果、自信を失い、不安や心配が増すことで顔つきに変化が生じてきます。

人によっては何事にも無関心・無気力となり、周囲だけでなく自分自身の物事にすら興味がなくなることもあるでしょう。健康面や衛生面への配慮も欠けていき、ますます顔つきから生気が失われていきます。 逆に責められることで怒りを感じ、周囲に対し強い言動で自分自身を守ろうとする人もいるでしょう。その場合は人を寄せ付けないような、苦痛を伴った厳しい表情となるかもしれません。

認知症の人の中には、パーキンソン病で表情が乏しくなる場合もあります。パーキンソン病はドパミンという物質の不足から、脳からの命令が全身にうまく伝えられず、手足の動きだけでなく、顔の表情にも影響をもたらします。

瞬きが少なくなり、口を開いている、一点を見つめているなど、特徴的な顔つきになります。

そのほか、レビー小体型認知症により表情筋をうまく動かせず、無表情になる方もいます。パーキンソン病もレビー小体型認知症も、顔を含めた全身の筋肉をコントロールができないために顔つきに変化が生じます。

認知症を発症することで水分や食事の管理が不十分となり、脱水や低栄養から表情に元気がなくなることもあります。

高齢者は体に蓄積できる水分量が、若いころに比べ低下していきます。そのため脱水を起こしやすく、顔つきにも影響していきます。軽度の脱水でも意識障害が生じ、イライラ感が強くなれば険しい顔つきとなり、ぼんやり感が強くなれば意欲のない顔つきとなります。

低栄養は体力低下を招くため、元気そのものがなくなってきます。生気のない顔つきとなり、人とコミュニケーションを取ることも億劫となります。活動量も減るため、ますます食欲低下の悪循環に陥りやすくなります。

ここまで、表情や顔つきが変化する原因について解説していきました。認知症になると、ぼんやりとした、元気のない顔つきになる人は少なくありません。では、表情の豊かさを取り戻す方法はあるのでしょうか?

間違いや失敗に対して周囲から責められたり、繰り返し指摘されたりすると、自分自身を肯定的に考えられなくなります。

大切なのは「自分も同じ立場になったら」と考えることです。相手の立場に立つことで、「周囲を困らせる」と思われている言動が特別な事でなくなってきます。関わり方が受容的に変化すると、本人の混乱や不安が和らぎ、表情も穏やかになっていくでしょう。

ただし、介護者が家族の場合は葛藤が生じたり、気持ちに余裕がなかったりする場合もあります。仕事や子育てなどでストレスが過大となっていれば、とても受容しきれないでしょう。その場合は介護保険サービスなどを利用して、本人と程よい距離感を維持しながら関わることが望ましいでしょう。

認知症になると体の動きが悪くなると言われており、日常的に体を動かすことは非常に重要となります。体を動かすことで脳が刺激され、意識がしっかりとしてきます。動くことで血液の循環も良くなり、顔色も改善していきます。

体を動かす運動で効果的なのが「歩く」ことです。「歩く」動作は全身の筋肉を使う運動で、適度な負荷もかかります。さらに外を歩くことで景色の変化や季節を感じることもできます。

通行人や車などに注意を払い、坂道や階段などで体のバランスを取ることも必要です。脳トレに取り組むのもいいですが、外を歩く方がより多くの刺激を受け、顔の血色も改善し、表情も豊かになっていきます。

脱水や低栄養、便秘にならないような生活を過ごせれば、認知症を発症しても安定した体調や精神状態を維持できるようになっていきます。 体調が安定すれば心に余裕が生まれ、「楽しい、嬉しい」などのポジティブな感情も感じやすくなります。「体調の安定=心の安定」とも言え、顔つきや表情にもよい効果をもたらします。

脱水・低栄養・便秘を起こさないためのヒントを見ていきましょう。

高齢者は1日1,500ml程度の水分を、飲水として摂る必要があります。体内の水分が不足すると認知症の落ち着かない症状が悪化し、表情も険しくなります。

脱水を起こさないように介護家族へ「小まめな水分摂取」を勧めていますが、中には飲みたがらない(強く拒否する)人もおり、悩む声も少なくありません。

そのような時に役立つのが経口補水ゼリーです。脱水のときに失われてしまう水と電解質を素早く体内に吸収でき、水やお茶よりも効果的な飲料です。ドラッグストアなどで購入できます。

落ち着かない状態が脱水の影響であれば、一時的に症状を改善してくれます。特に猛暑や冬の暖房を使う時期はストックしておくと安心です。ゼリー状なので喉ごしがよく、下痢・嘔吐・発熱がある場合でも摂取しやすい飲料です。

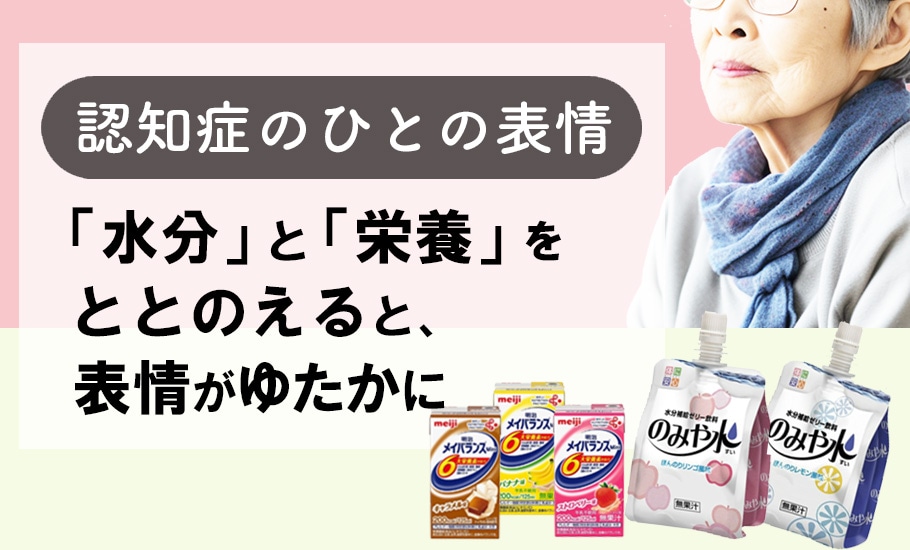

低栄養を改善するには、必要量のエネルギーを摂らなければなりません。高齢者であれば1日1,500kcalは摂取していくことが望ましいです。

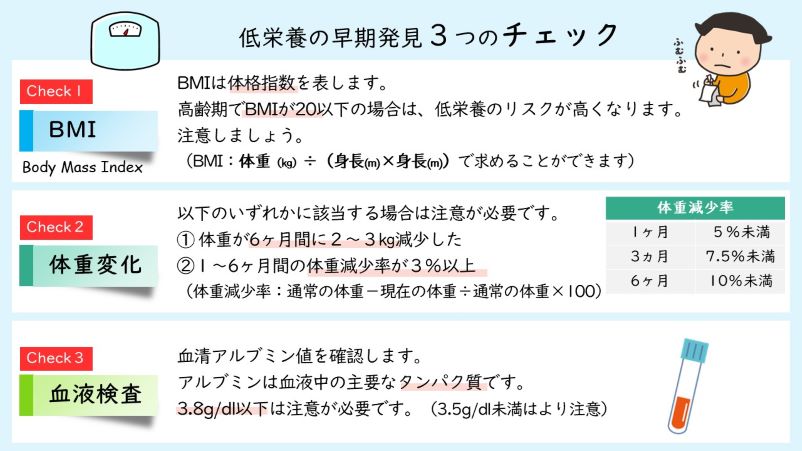

低栄養に陥ると筋肉量が減ることから、転倒しやすくなります。タンパク質不足から「傷が直りにくい」「風邪などの感染症にかかりやすい」などのリスクも高まります。さらに体力が低下することで外出が減り、コミュニケーションの機会が失われることで社会的孤立にもつながります。

「食事に興味を示さない」「食べたがらない」などの理由で十分な食事量が摂れなければ、補助食品を取り入れるのも良い方法です。 足りないエネルギーを飲料やムース状のもので補えます。「一時的な食欲低下」「義歯の不具合」「口内炎」などで食事が十分に摂れない場合に活用できる心強いアイテムです。

便秘にならないよう食物繊維の多い食事を心がけたいところですが、毎日のことになると難しさを感じるかもしれません。さらに、歯の不具合で食物繊維の豊富な食物を食べたがらない高齢者もいるでしょう。

だからといって、日常的に下剤を服用すると下痢と便秘を繰り返したり、夜中など思わぬ時間帯に排便があったりと、うまくコントロールできないこともあります。

そんなときに役立つのが、粉末状の食物繊維(ファイバー)や寒天です。ファイバーは、水に溶かすだけで摂取できる商品が多く、手軽に取り入れることができます。寒天はサラダやみそ汁に加えるだけの糸寒天や、ゼリー、心太(ところてん)などデザートとして食べられる商品もあります。

ただ、人によって期待できる効果が違うため、いろいろ試しながらその人にあった食物繊維を見つけていくのも良いでしょう。

認知症を発症してから表情が乏しくなった、あるいは生気がないなど、気になる場合は体調を整えることから始めてみてください。 手軽に摂取できる経口保水ゼリーや栄養補助食品など、助けになるアイテムも数多くあります。それらを上手く活用し、介護家族の負担を最小限にできるよう工夫していきましょう。