介護施設や老人ホームを調べてみると「種類が多く、違いもよくわからない」と悩んでしまいませんか?この記事では介護が必要となった高齢者が入居できる施設の種類と選び方を、整理してわかりやすく解説していきます。

介護施設や老人ホームを調べてみると「種類が多く、違いもよくわからない」と悩んでしまいませんか?この記事では介護が必要となった高齢者が入居できる施設の種類と選び方を、整理してわかりやすく解説していきます。

介護施設とは、介護サービスを受けることができる施設全般を指した総称です。日常的な介助やサポートをサービスとして提供している施設であれば、介護施設となります。

老人ホームは高齢者が、住まいとして利用できる住宅・施設で、一般的に有料老人ホームを指すことが多く、介護施設の一種とも言えます。高齢者が生活しやすいバリアフリーな環境で、必要に応じて介護サービスを内部、あるいは外部から受けることができます。

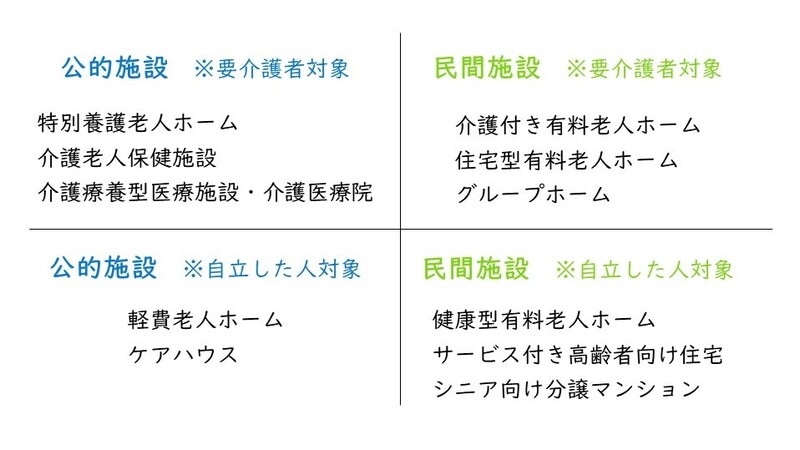

高齢者が入居できる施設は、運営主体や目的、入居条件により、大きく分けて11種類あります。種類によって費用にも違いがあるため、一覧で確認してみましょう。

高齢者が入居できる施設は大きく分類すると、国や自治体、社会福祉法人が運営する「公的施設」である介護保険施設と、民間企業などが運営している「民間施設」に分かれます。

「公的施設」とは、主に国や自治体、社会福祉法人が運営している施設で「介護保険施設」ともよばれています。

公的な施設なので民間施設よりも費用を安く抑えることができ、要介護度の重い方や低所得者の保護・支援に重点が置いている点が特徴です。そのため入居希望者が多く、空きがないためすぐに入居できない、入居待ちが長くなるなどの難点があります。

公的施設の種類ごとにメリット・デメリットを見ていきましょう。

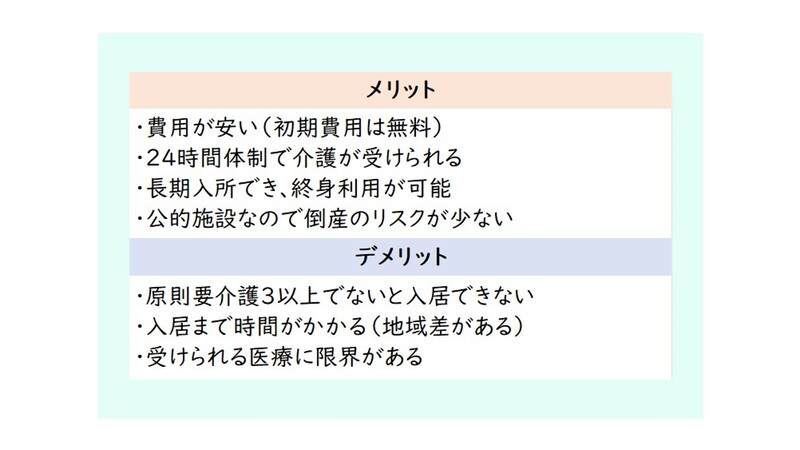

主に社会福祉法人が運営しています。常時介護が必要で、在宅での生活が困難な高齢者が入居する施設です。略して「特養(とくよう)」と呼ばれることもあります。特別養護老人ホームでは入浴、排泄、食事などの介護を含む日常生活上の世話や機能訓練、健康管理などを受けることができます。

必要度の高い方が優先的に入居する仕組みで、原則として要介護3以上の方が対象となります。そのため地域によっては待機者が多く、入居まで数年要することもめずらしくありません。

特別養護老人ホームの最大メリットは費用が安いこと。24時間介護体制が整っており、最近では看取り介護に取り組む施設が増えていることから、終身利用することも可能です。その反面、24時間の看護師配置は義務でないため、医療依存度の高い方は受け入れができないことがあります。

※独居で認知症が進行し目が離せない、家族などの虐待で安全・安心の確保が困難な場合など「やむを得ない事情」に該当すると、要介護1・2の方でも入居できる場合があります。

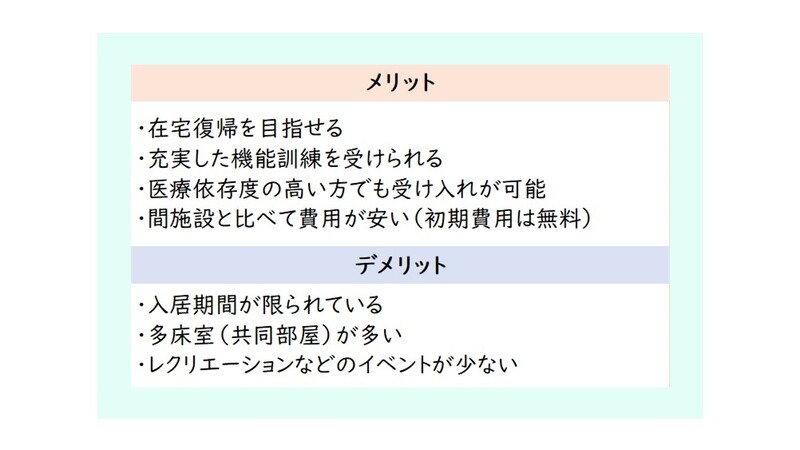

主に医療法人や社会福祉法人により運営されています。医療やリハビリを提供し、在宅復帰を目指すための施設です。入院治療の必要がない程度に病状が安定し、自宅療養が困難な方を対象とした施設です。略して「老健(ろうけん)」ともよばれています。

理学療法士や作業療法士などの専門職が手厚く配置されており、入居した要介護者の状態に合わせて目標やプログラムを設定していきます。さらに医学的管理の下、看護師や介護職が健康管理から食事、入浴、排泄などの介護を行います。

老健の大きな特徴は在宅復帰を前提としているため、3~6か月程度の一定期間しか入居できない点です。終の棲家としての利用はできません。部屋は4人部屋などの多床室が多く、個室の場合は差額ベッド代が加算されます。

リハビリなどの機能訓練を主体として提供しているため、レクリエーションなどのイベントなども物足りなさを感じるかもしれません。

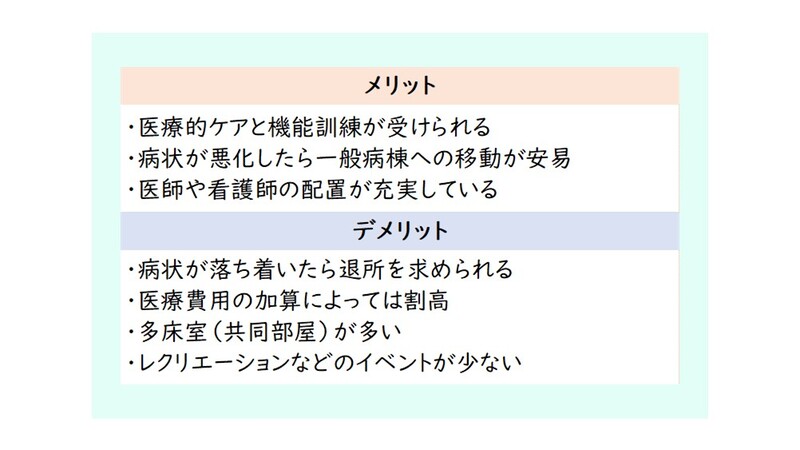

主に医療法人により運営されている介護施設が多く、急性期の治療が終わり、比較的長期にわたって療養が必要な方を対象にしています。医学的管理のもとで医療処置やリハビリ、介護を受けられます。

医師や看護師の配置が厚く、医療ケアが必要な方にとっては安心できる体制となっています。

介護療養型医療施設は2023年3月末に廃止され、介護医療院に移行されます。介護医療院は「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」として創設され、「利用者の尊厳の保持」「自立支援」を理念としています。

社会福祉法人や地方自治体などが運営しています。身寄りがない、経済状況や家庭の問題で家族の支援が受けられない高齢者などが、比較的安い費用で入居できます。60歳以上の高齢者で、自立~軽度の要介護者を対象としています。

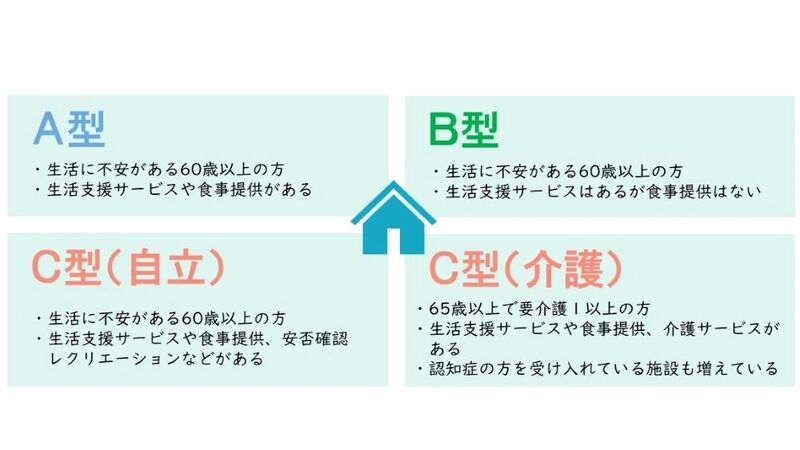

経費老人ホームは大きく3つに分類されます。

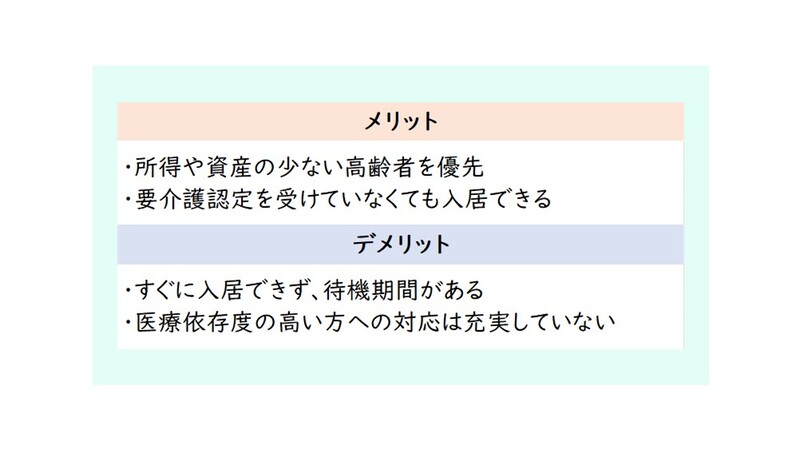

所得や資産が少ない高齢者を優先して受け入れる仕組みとなっています。自由度が高く、個人の生活リズムで暮らすことができます。入居希望者が増えていますが、数が少ないためすぐ入居することができません。

医療ケアも充実していないため、医療処置が必要な方には不向きな施設となります。

「介護保険制度がスタートしてから、多くの民間企業が老人ホームの運営を行うようになりました。高齢者のニーズやQOL(生活の質)に重点が置かれ、細やかなサービスが充実しています。多種多様なイベントやレクリエーションなどを取り入れ、中には温泉付き、ペットと入居可、海が見える、などの特徴を備えた施設もあります。

公的施設よりも入居しやすいですが、サービスに力を入れていることから、費用が高くなってしまう傾向にあります。

こちらも、民間施設の種類ごとにもメリット・デメリットを見ていきましょう。

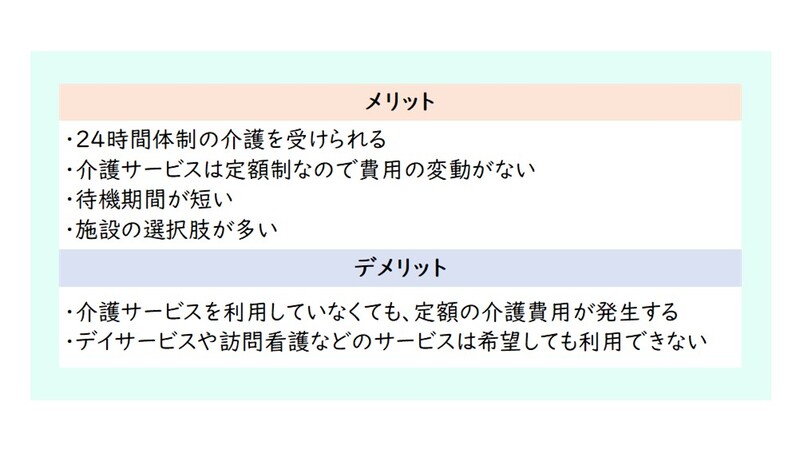

要介護状態の方を対象とした施設で、24時間体制の介護サービスを受けることができます。都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、定められた基準をクリアしなければ「介護付き」と名乗ることができません。

食事、入浴、排泄などの介護サービスはもちろんのこと、掃除や洗濯などの身の回りの世話なども含め、手厚いサービスを受けることができます。

介護サービス費は「定額制」で、介護度により費用が固定されます。ただし、希望してもデイサービスや訪問看護などの在宅サービスは利用できません。施設数が多いため入居を待つ期間が短く、さまざまな選択肢の中から希望に合う施設を選ぶことができます。

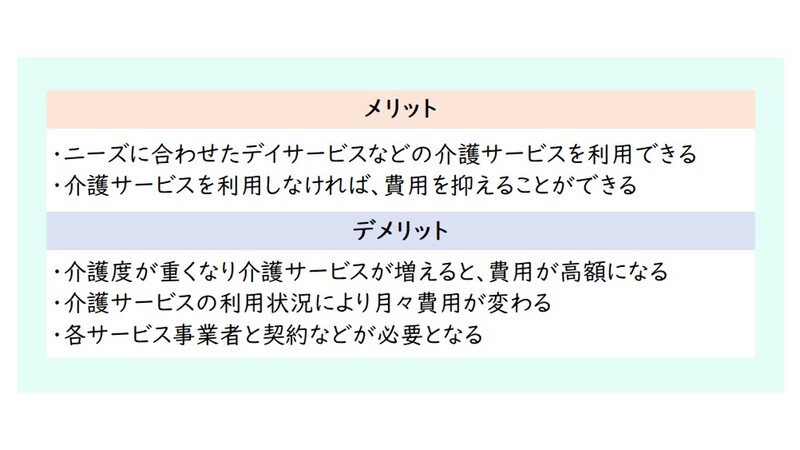

入居対象者は有料老人ホームと大きな違いはありません。施設による介護サービスの提供がないため、月額費用は比較的安価な施設が多いです。

デイサービスや訪問看護などの介護サービスを利用したい場合は、個人で在宅サービス事業者と契約が必要となります。そのため、介護サービスにかかる費用は利用した分だけ支払います。介護付き有料老人ホームのように決められた介護サービスしか利用できないのに対し、住宅型有料老人ホームはニーズに合わせたサービスを選ぶことができます。

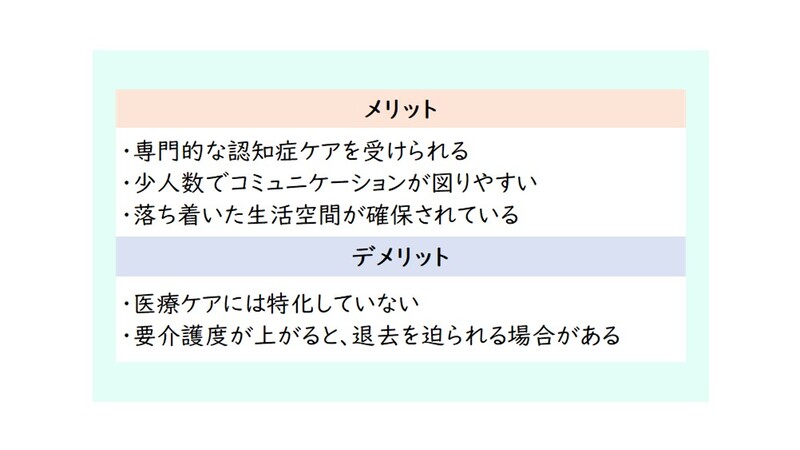

認知症のある要介護者が少人数で共同生活を過ごしながら食事、入浴などの介護や日常生活支援を受けることができます。一般的にグループホームと呼ばれ、1ユニットに5~9人で24時間介護スタッフとともに生活します。

調理、掃除、洗濯などお家事にも参加し、ゆったりとした環境の中で、落ち着いた生活を過ごすことができます。原則として要支援1の方は入居することができません。

医療・看護スタッフの配置が義務ではないため、医療依存度が高くなると退去の可能性があることも知っておきましょう。

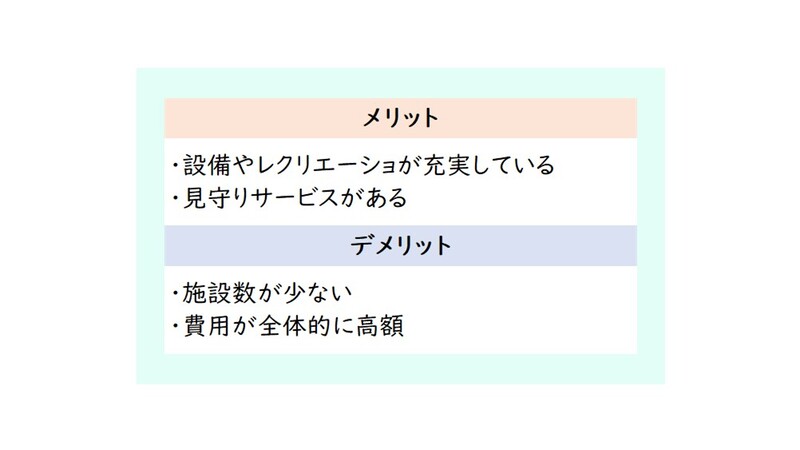

基本的に介護の必要はなく、自立している方(あるいは要支援状態の方)を受け入れている施設です。入居後に介護が必要になると、退去しなければなりません。日常生活を楽しめるように設備を充実させている施設が多く、シニアライフを満喫できる環境にあります。

見守りサービスも提供されているため、家族が離れて暮らしていても安心感があります。

その反面、一時入居金が高額でニーズも低いことから、施設数も少ないのが現状です。

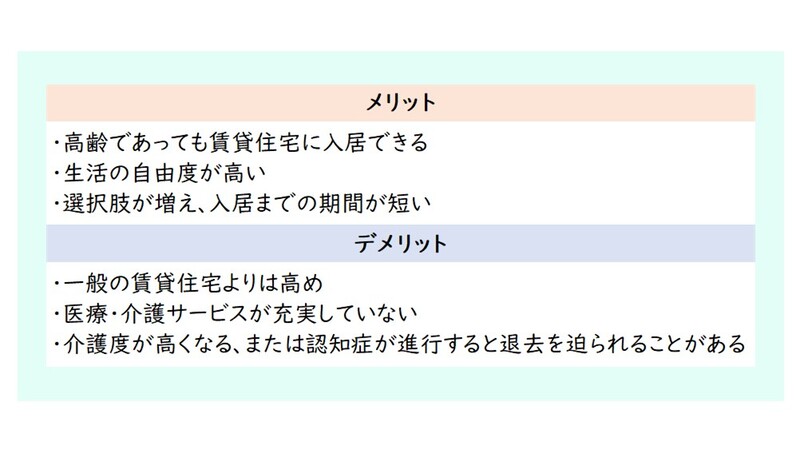

バリアフリー仕様で、安否確認やさまざまな生活支援サービスを受けられる賃貸住宅です。介護度が軽い方、あるいは自立しているが自宅で暮らすことに不安がある方を対象としています。各居室に台所や浴室、トイレを設置している場合もあり、自由度の高い暮らしを実現できます。

サービス付き高齢者は「一般型」と「介護型」の2種類に分かれ、ほとんどの場合は「一般型」となります。「一般型」は介護サービスが必要となったら、外部のサービスを個別に依頼する必要があります。「介護型」は要介護度が高い方でも対応できるよう介護スタッフを配置しており、必要な介護サービスを受けることができます。

サービス付き高齢者向け住宅を新設する民間企業が増えたことから選択肢が広がり、入居までの待機期間も短くなってきています。

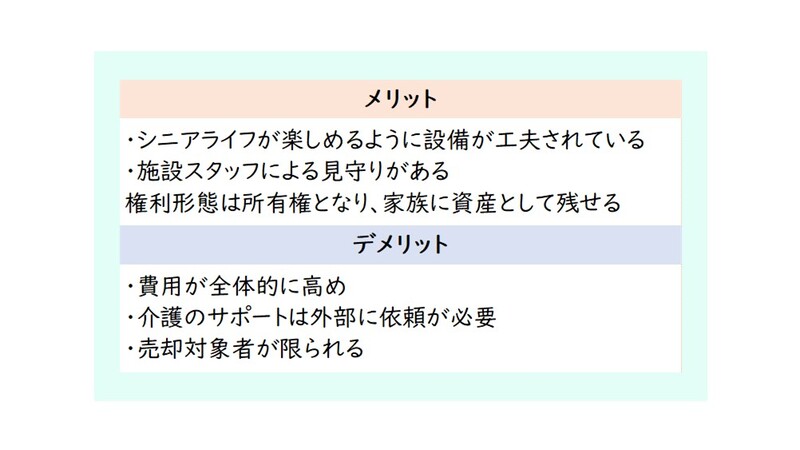

高齢者が安心して生活できるように工夫された分譲マンションです。入居者は自立~軽度の要介護者に限られます。建物によってフィットネスジムやプール、レストラン、医療施設、美容室、カラオケルーム、シアタールームなどを設置しているところもあります。高齢者が健康的に暮らせることを重視し、緊急時の対応や困ったときの相談窓口もあるため安心感の高い生活が過ごせます。

購入費や管理費、修繕積立金などは割高で、要介護度が高くなった場合のサポートはありません。個別に外部事業者と契約するか、住み替えが必要となります。売却する際も購入対象者が限られるため、資産価値については十分に検討する必要があります。

種類や施設数の多い老人ホーム、いったいどうやって選べばいいのでしょう?余裕のない中で慌てて施設を決めてしまうと、入所してから「失敗した!」と後悔することもあります。

などなど、入居はしたがトラブル続きに!なんてことにならないよう、計画や準備をしっかりと行いましょう。

施設を選ぶときに、最初に考えたいのが入居の希望条件です。具体例として、以下を参考にしてみてください。

施設によって体制や環境、雰囲気が異なるので、施設入居に何を求めるかを整理して考えてみましょう。入居する本人・家族で希望条件が違う場合もあります。それぞれ分けて考え、優先順位を決めていきます。つまり[譲れない条件」を明確にしておくことです。

全ての希望をクリアできる施設を見つけることは難しく、入居のタイミングを逃してしまう可能性もあります。入居条件を整理してから優先順位をつけ、本人と家族の「必須の条件」と「希望する条件」をはっきりさせておきましょう。

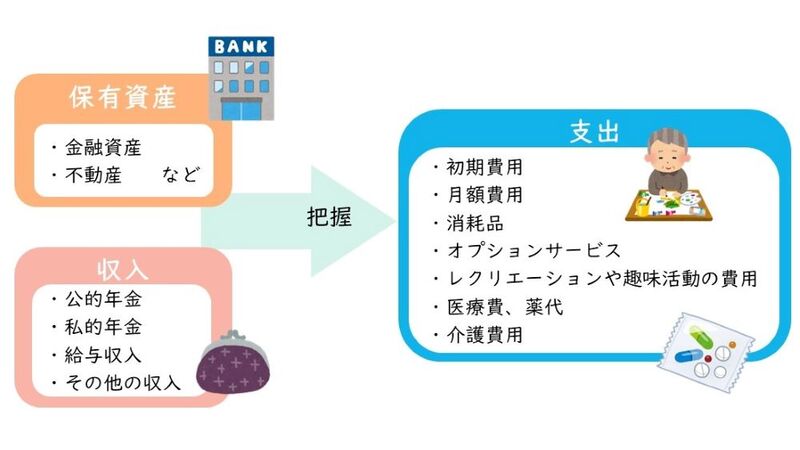

しっかりとした資金計画を立てていきます。長生きを前提といて「月額費用を払い続けられる」ことを中心に考えましょう。月額費用は年金の範囲を理想とすると、考えやすいかもしれません。

保有資産については、初期費用や急な出費が必要となった際の資金にもなるため、不動産などの評価額なども把握しておくと安心です。

公的施設は「入居一時金」のような初期費用が掛からない場合が多く、月額費用も比較的安価です。民間の有料老人ホームとは費用設定に大きな違いがあるため、よく調べて資金計画を立てる必要があります。

介護施設や老人ホームの情報収集はインターネットが便利です。希望条件に合いそうな施設情報を幅広収集し、詳しい資料を取り寄せましょう。

複数の施設資料を集め比較していくと、特色や費用設定の違い、受けられる医療の範囲などの理解が深まります。なるべく多くの資料を取り寄せ、条件に合う施設、気に入る施設を絞り込んでいきましょう。

そして、「退去条件」「認知症」「看取り」などの対応も施設により違いがあるので、チェックしていきましょう。

施設をいくつか絞り込めたら、施設見学を申し込みます。施設から送られてくる資料は「良い面」しか書いていないことが多いため、確認の意味も込めて足を運びましょう。見学の際は、以下のことを参考にしてください。

入居する施設が決まったら、仮申し込みをします。仮申し込み期間は、1ヵ月程度が一般的です。その間に必要な各種書類を整え、提出します。健康診断書の提出を求められると検査が必要となり、書類作成までに数週間掛かる場合もあります。

書類提出後、施設担当者と本人・家族との面談が設定されます。自宅や入院中であれば病院まで施設担当者が出向いてくれる場合もあります。その後、施設側の入居審査を経てから、問題がなければ本契約を交わし、入居となります。

施設見学から入居までは2ヵ月程度の余裕を持って、丁寧に施設選びを行いましょう。短期間で慌てて決めてしまうと、トラブルや後悔につながります。 迷うことがあれば、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーがいれば、相談することもおすすめします。介護施設を紹介している専門のアドバイザーへ相談する場合は、特定の施設から仲介手数料をもらっていることもあり、アドバイザー都合で施設を紹介されることもあります。そのため、個人でも情報収集することが重要となります。

介護施設・老人ホームへ入居するということは、環境が大きく変わるということです。一時的ですが、入居する本人にとって精神的な負担やストレスを抱えることにもなります。そのような負担を最小限に抑えられるよう、施設選びは慎重に行いましょう。

少子高齢化がすすみ、子育てと介護を行う「ダブルケア」や「仕事と介護を両立」している方が増えています。介護で親孝行したい気持ちはあっても、実現できない現状に悩む人もいるでしょう。そんなときに

「施設に入居する」という選択肢も親孝行の一つだと考えてみてください。

入居できる介護施設や老人ホームの多くは設備が充実しており、介護体制や教育が行き届いています。介護を要する親が「安全に暮らせる環境に引っ越す」と捉え、「家族は笑顔で新しい家を訪問する」という考え方も、これからの時代に見合った介護の姿かもしれません。