世間では「外に出よう!歩こう!」と盛んに言われていますが、介護が必要な高齢者にとっては、自分に合う靴を手に入れること自体が難しい現実があります。

足の形やサイズ、健康状態に合った靴が見つからないため、外出が難しくなり、結果として運動不足や社会的孤立が進むこともあります。

今回の記事は「足」に問題があり市販の靴では合わないお悩みに対して、どのような解決策があるか、方法やポイントを詳しく解説します。

介護が必要な高齢者が靴選びに困る理由3つ

高齢者が靴選びに困る理由はさまざまです。外出用の靴はもちろんですが、ルームシューズやデイサービスで履く室内履きについても、足にフィットせずに悩む方もいます。通販などで何度も靴を買い直し、履けない靴がたくさんある例も少なくありません。

困る理由1:靴を買いに行かれない

高齢者は長時間の歩行や立ちっぱなしが体力的に難しい場合があり、靴を試し履きするために店舗を回ることが大きな負担となります。特に介護が必要な場合、外出自体が困難であり、家族や介護者の助けが必要となります。

移動手段にも制約があり、公共交通機関を利用するのが難しい場合や、車を運転できないなど、靴を買いに行くこと自体に壁があることも。タクシーを利用するにしても、費用や手間がかかるため、頻繁に外出することが難しくなります。

困る理由2:市販の靴が合わない

高齢者の足は、加齢とともに形状が変化します。例えば、足のアーチが低くなり、足の幅が広がることがあります。また、巻き爪が悪化し、靴が当たることで痛みが生じるような爪のトラブルも増えてきます。これらの理由から、若い頃に履いていたサイズや形状の靴が合わなくなることが多くなります。

さらに、市販の靴は、デザインや素材が多様ですが、高齢者にとっては柔らかくて足に優しい素材や、履きやすいデザインが求められます。外反母趾や足底筋膜炎(※)、糖尿病による足の問題など、足のトラブルに対応するためには、特別なサポートやクッションが必要ですが、市販の靴では十分な対応が難しく、実用性に欠けることがあります。

※足底筋膜炎とは、足の裏にある足底筋膜が炎症を起こし、特にかかとに痛みを感じる疾患です。

困る理由3:足のサイズに左右差がある

高齢者が靴選びに困る理由の一つに、足のサイズに左右差があることが挙げられます。

【浮腫み(むくみ)による左右差】

高齢者は血液循環が悪くなることが多く、特に長時間座っていると、足が浮腫みやすくなります。この浮腫みは左右の足で異なることがあり、片方の足だけが大きくなることもあります。これにより、片方の足に合わせた靴を選ぶと、もう片方の足には合わないという問題が生じます。

【装具の使用による左右差】

高齢者の中には、歩行をサポートするために装具を使用している方もいます。装具は足の形状やサイズに影響を与えるため、靴選びの難易度が高くなります。

さらに装具が当たる箇所から靴が消耗してしまい、穴が開く・生地が薄くなるなどのトラブルも生じやすくなります。左右の大きさが違う上に、頑丈な靴である必要があり、選択肢が狭まるのも大きな悩みとなります。

【外反母趾や足の変形による左右差】

外反母趾や足の変形は、高齢者に多く見られる問題です。片方の足だけの変形や、左右違った形になることもあり、足の形状やサイズに差が生じます。特に外反母趾は、親指が内外側に曲がるため、足の幅が広がり、通常の靴では痛みや不快を感じることがあります。

【膝や股関節を人工関節にすることでの左右差】<

高齢者の中には、膝や股関節に人工関節を入れている方もいます。人工関節は手術後のリハビリや日常生活の動作に影響を与えるため、筋肉のバランスが変わることがあります。足のサイズや形状だけでなく、「長さ」が変わることもあり、これが左右差の一因となります。

高齢者の靴選び・失敗例

高齢者が靴選びで失敗することは少なくありません。以下に、よくある失敗例を紹介します。

失敗例1:本人不在で購入

母が来週退院することになり、家族で介護用の靴を購入することにしました。しかし、母が不在のまま靴を選んだため、実際に履いてみるとサイズが合わず、足にフィットしませんでした。結果として、母はその靴を履くことができず、新たに靴を買い直すことになりました。

高齢になると足の形が変わるため、「試し履き」をしないと購入に失敗してしまいます。足幅が合わずに痛みが生じたり、足の甲が圧迫されて歩きにくかったり、靴底が薄くて踵に振動が響くこともあります。

失敗例2:高齢だから介護の靴をプレゼント

高齢の父に介護用の靴をプレゼントしました。柔らかくて履きやすい靴を選んだつもりでしたが、父は全く履いてくれませんでした。理由を尋ねると、「まだ普通の靴を履けるうちは、おしゃれを楽しみたい」と言います。

高齢者でも、自分のスタイルや好みを大切にしたいという気持ちがあることを理解し、尊重することも大切です。市販の靴は選択肢が広がるため、足に問題がなくフィットする靴があるなら、「靴選びを楽しむ」「自分好みの靴を探す」を優先にしてもいいでしょう。

失敗例3:大きい方に合わせて購入

父は特に右足が変形しているため、大きい方の足に合わせて靴を購入しました。しかし、実際に履いてみると、左足にはフィットせず、歩くたびに靴がずれてしまいました。インソールで調整したのですがうまくいかず、ケガには至りませんでしたが転倒してしまいました。

大きい方の足に合わせて靴を購入すると、片方の足はサイズが適切でないため、歩行が不安定になりやすくなります。自分の感覚よりつま先が長くなることで足先が引っかかったり、踏ん張りが弱くなることでつまずいたりと、転倒のリスクが高まります。

買いに行かれない場合の失敗しない靴選び

高齢者が外出できない場合でも、適切な靴を選ぶための方法があります。ポイントはどの方法でも「試し履き=フィッティング」を行うことです。

福祉用具を扱う路面店での購入

福祉用具を扱う路面店では、高齢者や介護が必要な方のために特化した靴を取り扱っています。これらの店舗では、専門のスタッフがフィッティングをサポートしてくれるため、足の形状やトラブルに合わせた靴を選ぶことができます。

また、店舗によっては出張サービスを提供しているところもあり、自宅で試し履きをすることができるため、外出が難しい場合でも安心です。事前に電話やオンラインで相談し、適切な靴を選ぶためのアドバイスを受けることも可能です。

通販で購入

専門通販で靴を購入する場合、いくつかのポイントに注意することで失敗を防ぐことができます。

まず、詳細なサイズガイドやフィッティングガイドを提供しているサイトを選びましょう。

足の長さや幅、甲の高さなどを正確に測定し、それに基づいて適切なサイズを選ぶことが重要です。また、返品や交換が容易なサイトを選ぶことで、万が一サイズが合わなかった場合でも安心です。

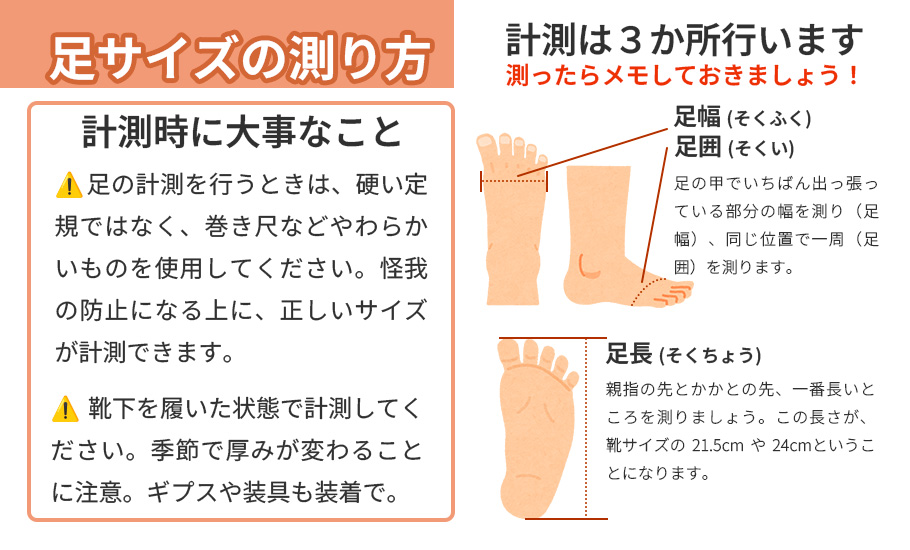

参考:足のサイズの測り方

シューフィッターのいるお店で購入

福祉用具を扱う路面店や通販で購入できない場合は、シューフィッターのいるお店を利用するのも一つの方法です。シューフィッターは足の専門家であり、足の計測やフィッティングを丁寧に行い、個々の足の形状や問題に合わせた靴を提案してくれます。

左右差がある場合の選び方

足のサイズに左右差がある場合に、適切な靴を選ぶポイントをまとめました。以下に、具体的な選び方を紹介します。

装具の場合は頑丈な靴

装具を使用している場合、靴の選び方には特に注意が必要です。装具は足の形状やサイズに影響を与えるため、装具を装着した状態で靴を試し履きしましょう。

また、装具が当たる部分が消耗しやすいため、耐久性のある頑丈な靴を選ぶことをおすすめします。装具の形状に合わせて靴の内側が広めであることや、足首をしっかりサポートするデザインの靴を選ぶと良いでしょう。

むくみの場合は調整できる靴

むくみがある場合、足のサイズが日によって変わることがあります。このため、調整可能な靴を選ぶ必要があります。

マジックテープやストラップで調整できる靴は、足の状態に合わせてフィット感を調整できるため、浮腫みがある日でも快適に履くことができます。また、柔らかい素材で作られた靴を選ぶことで、足に優しく、圧迫感を軽減することができます。

外反母趾などの場合は足囲で決める

外反母趾や足の変形がある場合、足の幅(足囲)に合わせた靴選びが重要です。通常のサイズだけでなく、足囲も考慮して靴を選ぶことで、足の変形部分に余裕を持たせることができます。

外反母趾用に作られた靴もあり、親指の部分が広めに作られているものや、柔らかい素材で作られているものが多く、痛みや不快感を軽減することができます。また、専門店でのフィッティングを受けることで、より適切な靴を選ぶことができます。

足の長さに左右差がある場合は靴底を調整

足の長さに左右差がある場合、靴底の調整が必要です。方法は2つあります。

- インソールの追加: 足の短い方にインソールを追加します。インソールは取り外し可能なものが多く、必要に応じて調整が可能です。

- 靴底の高さ調整: 足の短い方の靴底に厚みを追加することで、左右のバランスを取ります。

このように調整することで、快適に歩けるようになります。