楽しいイベントも多く、開放的な気分になる夏ですが、介護者にとっては特に大変な時期でもあります。暑さによる被介護者の体調管理、食欲不振、熱中症への不安など、夏特有のストレスが重くのしかかります。これらのストレスが積み重なると、心身のバランスを崩し、“介護うつ”につながる危険性もあります。

この記事では、夏場に抱えやすい介護ストレスの原因と、自分自身の心身を守るための具体的な対策についてご紹介します。

夏場に増える介護ストレスの種類と介護うつのサイン

夏の時期に増えるストレスは、おもに身体的なものと精神的なものに分けられます。これらのストレスを放置すると、心身のバランスを崩し、“介護うつ”につながる可能性が高まります。まずは、ご自身のストレスがどこから来ているのかを知ることが、対策の第一歩となります。

身体的なストレス

·暑さによる負担

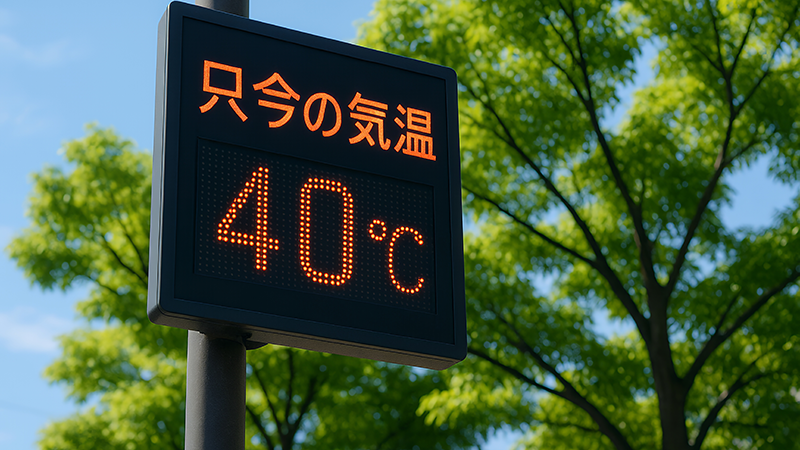

猛暑の中、車椅子で被介護者を移動させたり、通院のために外出したりするだけでも、介護者自身の熱中症リスクが高まります。また、被介護者は体温調節機能が低下している場合があるため、こまめな水分補給や室温管理が欠かせません。こうした被介護者への配慮に気を取られ、自身の水分補給や休憩を後回しにしてしまうことも、介護者のリスクを高める一因となります。

·衛生管理の難しさ

汗をかきやすい季節は、被介護者の皮膚トラブルが増えがちです。特に、おむつを使用している場合は、湿気と汗で蒸れておむつかぶれや褥瘡(じょくそう)を引き起こす可能性があります。

こうしたトラブルを防ぐためには、こまめなおむつ交換や清拭(せいしき)など、清潔を保つケアが欠かせません。しかし、これが介護者の身体的な負担を増やす一因となります。さらに、頻繁な着替えやシーツ交換が必要になることで、家事負担の増加にもつながります。

精神的なストレス

·孤独感と孤立

暑さで外出が減ると、気分転換の機会が失われがちです。友人や地域の人との交流が減り、孤独感を感じやすくなります。特に、お盆の帰省や家族旅行といった話題を耳にすると、他者と比べてしまい苦悩が深まることもあります。

·睡眠不足

夜間の暑さで被介護者が寝苦しそうにしていると、“どうすれば快適に眠らせてあげられるだろうか”という悩みや、“水分補給のために起こすべきか、それとも眠りを妨げない方が良いか”といった判断の難しさが、介護者の安眠を妨げます。このような状態が続くと、睡眠不足は単なる疲れにとどまらず、心身の回復を妨げ、日中の集中力低下や判断力の鈍化を招きます。

介護うつの初期サイン

こうしたストレスが重なり、心身に不調が現れることがあります。以下のようなサインが見られたら、介護うつの初期症状かもしれません。

·食欲不振や過食

ストレスが続くと、食事への関心が薄れたり、逆に過剰に食べてしまったりすることがあります。食事が単なる栄養補給ではなく、感情を安定させるための行動になってしまうためです。

·睡眠障害

寝つきが悪くなる、夜中に何度も目が覚める、早朝に目が覚めてしまうなど、睡眠の質が低下します。十分な休息が取れないと、心身の疲労が回復せず、日中の活動に支障をきたします。

·身体の不調

めまい、頭痛、肩こり、倦怠感など、検査をしても原因が特定できない身体的な不調が続くことがあります。これは、ストレスが自律神経のバランスを崩しているサインです。

·感情のコントロール困難

些細なことでイライラしたり、急に涙もろくなったりするなど、感情の起伏が激しくなります。これは、心の余裕がなくなり、感情をうまく処理できなくなっている状態です。

これらのサインを放置して介護うつを発症すると、被介護者への適切なケアが難しくなるだけでなく、ご自身の生活の質が大きく損なわれてしまいます。一度発症すると回復には時間を要するため、初期のサインに気づき、早めに対処することが非常に重要です。

夏場を乗り切るための具体的な対策

介護者自身が心身ともに健康でいることが、介護を長く続けていく上で何よりも大切です。無理をせず、自分自身を労わってあげましょう。

介護者のためのストレス解消とリフレッシュ

介護は休みなく続くマラソンのようなものです。特に夏場は、心身の疲労が蓄積しやすいため、意識的にリフレッシュする時間を持つことが何よりも重要です。ここでは、介護者が自分自身の心と体を守るための具体的な方法をご紹介します。

“自分の時間”を確保する

介護サービスを積極的に利用し、一人の時間を作りましょう。その時間は介護から完全に離れ、自分のためだけに使うことが大切です。

【おすすめの介護保険サービス】

·デイサービス

日中、施設で食事や入浴、レクリエーションなどを提供するサービスです。介護者はその間、買い物や趣味の時間に充てることができます。

·ショートステイ

短期間、施設に宿泊して介護を受けられるサービスです。介護者が旅行や冠婚葬祭などで家を空ける際に利用するほか、介護疲れを癒やすための休息として利用することもできます。

“誰かと話す”機会を作る

暑さで外出が難しい場合は、電話やオンラインで友人と話すだけでも気分が晴れます。一人で抱え込まず、誰かに話を聞いてもらうことで、気持ちが楽になり、解決策が見つかることもあります。

また、同じ境遇の仲間とつながることも大切です。地域の介護者支援団体や交流サロンに積極的に参加してみるのも良いでしょう。こうしたグループは、同じ立場の仲間が集まることで、日々の介護で感じる孤独感を解消し、情報交換や専門家からのアドバイスを受ける貴重な機会となります。

ただし、介護者支援団体や交流サロンの活動内容は地域によって異なります。まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターや自治体の窓口、担当のケアマネジャーに相談してみるのがおすすめです。

心身をリフレッシュする

介護から完全に離れる時間が取れなくても、日常生活の中で手軽にできるリフレッシュ法はたくさんあります。意識的に心と体を労わってあげることで、ストレスを溜め込まず、介護を続ける活力を養うことができます。

·入浴

シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かってリラックスしましょう。夏はぬるめの湯(38°C前後)に設定すると、副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。ミント系のアロマオイルやクールタイプの入浴剤を使えば、よりさっぱりとした気分になれます。

·軽い運動

朝や夕方の涼しい時間帯に、散歩やストレッチなど、無理のない範囲で体を動かしましょう。太陽の光を浴びることで、セロトニンという心の安定に関わる神経伝達物質が分泌されます。特に夏は、朝の光を浴びて体内時計をリセットすることが、質の良い睡眠にもつながります。

·趣味の時間

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞など、自分が楽しめることに没頭する時間を作りましょう。日差しが強い昼間は、涼しい室内で好きなことに集中する絶好の機会です。

介護者自身の熱中症対策

介護者自身の熱中症対策も欠かせません。介護中は、被介護者のケアに気を取られ、自身の水分補給や休憩を忘れがちです。また、疲労が蓄積していると体温調節機能が低下しやすくなります。

·水分補給の工夫

自分自身が飲みたいときに飲めるよう、手の届く場所に飲み物を複数置いておきましょう。麦茶やスポーツドリンクなど、こまめに水分と塩分を補給できるものが理想的です。また、凍らせたゼリー飲料や果物を活用すれば、体を冷やす効果も期待できます。

·涼しい環境の維持

エアコンや扇風機を上手に活用して、室内の温度と湿度を適切に保ちましょう。被介護者にとって最適な温度でも、介護者は体を動かしていると意外と汗をかいており、熱中症になるリスクがあります。涼しい環境でこまめに休憩を取り、体温をクールダウンさせることが重要です。無理な節電は、かえって体調を崩す原因になるため避けましょう。

専門機関への相談

介護の悩みは、一人で抱え込まず、専門機関に相談することが非常に重要です。身近な人には話しにくいことも、専門家は親身になって耳を傾け、客観的な視点からアドバイスをくれます。介護サービスの見直しから心のケアまで、専門機関の力を借りることで、現状を打開するきっかけが見つかるかもしれません。

·地域包括支援センター

地域の介護に関する総合窓口です。介護サービスの利用相談に加え、介護うつ予防のアドバイスも受けられます。

·かかりつけ医

身体の不調や、心の悩みを相談してみましょう。特にうつ症状が疑われる場合は、医療的な判断や専門家からのアドバイスが不可欠です。必要に応じて専門医(心療内科や精神科など)を紹介してもらえます。

·ケアマネジャー

介護サービスの利用計画(ケアプラン)を立ててくれる専門家ですが、日々の悩みや困りごとについても相談できます。介護者の負担軽減につながるサービスや、利用できる制度がないかなど、専門的な視点から解決策を一緒に探してもらいましょう。

介護者の夏場のストレス対策 まとめ

夏の介護は、多くのストレスを伴いますが、自分自身の心と体を守ることで、乗り越えることができます。無理をせず、時には周囲に助けを求め、介護うつのサインに気づき、早めに対処することが、介護を長く続けていくための秘訣です。

この記事が、介護者の皆さんの夏を少しでも快適にする一助となれば幸いです。

SONOSAKI LIFEでは、健康づくりに役立つ情報や介護の“お悩み”に寄り添う情報をお届けしております。 他のコラムもぜひ、ご覧ください。