高齢な親と遠く離れて暮らしていると、心配になるのが介護の問題です。

「緊急時の対応」や「往復の費用」、「生活管理」など、近距離であれば何でもないことが、遠距離になることで難しくなっていきます。

今回の記事では遠距離介護に役立つヒントや、しておいてほしい事前準備、そして離れていてもできる見守りのコツなどをご紹介します。

遠距離介護とは

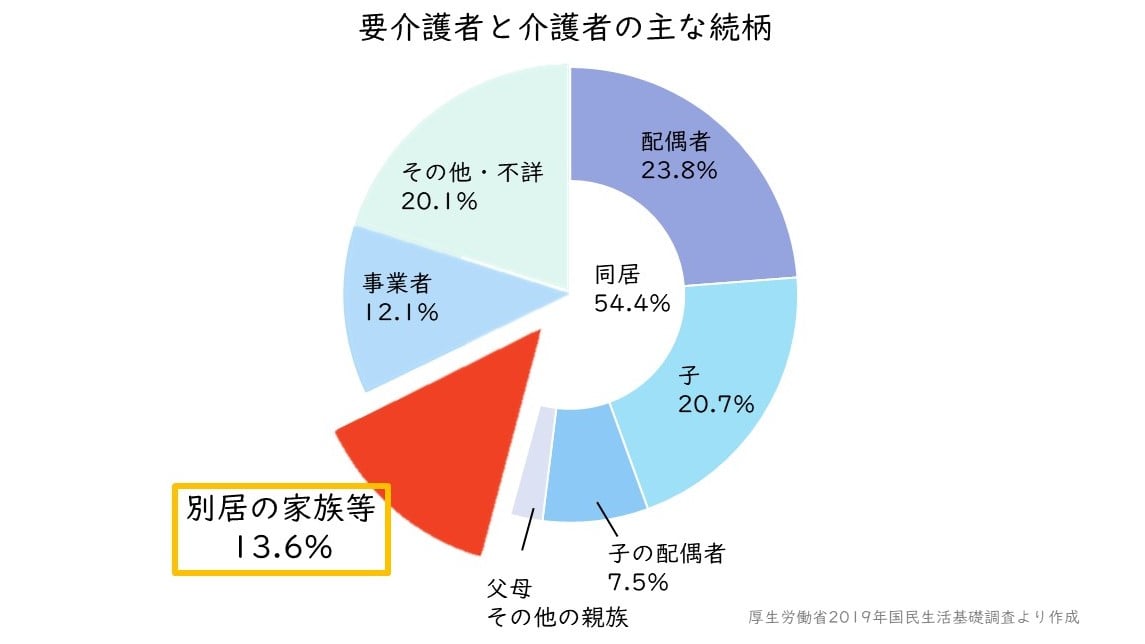

遠距離介護とは、介護が必要となった親を離れた場所から支援することです。厚生労働省2019年国民生活支援基礎調査によると別居家族等の割合は13.6%で、 2016年の12.2%と比較すると増加しています。この割合に遠距離介護も含まれます。

遠距離介護のメリット・デメリット

遠距離介護は遠く離れた「距離」という解消できない問題があるため、以下のような不便さがあります。

- ✅ 短時間で行けない

- ✅ ちょっと・・・のことができない

- ✅ 毎日の様子が確認できない

すぐに駆け付けたくても、片道に時間が掛かってしまう

ちょっとの家事手伝い、ちょっとの服薬確認、ちょっとの受診同行、などができない

普段の様子や病状の変化などをまめに確認できない

同居だったら解消される心配が、離れて暮らすことで様子がわからず、不安が増してしまいます。

しかし、遠距離介護は何かと不便だと思う方もいるでしょうが、実は良い面も多々あります。

遠距離介護のメリット・デメリットをみていきましょう。

遠距離介護のメリット

『住み慣れた地域で暮らし続けられる』

『親子関係を良い状態で維持しやすくなる』

『生活面の支援を受けやすくなる』

親にとって、長年住み慣れた土地は離れがたく、その場所で築いた人間関係や社会的つながりは簡単に断ち切れるものではありません。 馴染みのある生活を続けることで安心感が保たれ、交友関係を楽しみ続けることは最大のメリットかもしれません。

親との住まいに距離があることで「ときどき介護」となり、介護のオン・オフがはっきりします。介護する側は気持ちの切り替えがしやすく、余裕のあるかかわり方ができるようになります。

同居家族がいると利用しにくい介護保険サービスがあります。訪問介護の「生活援助」は掃除や調理、洗濯や買い物などの日常家事の支援で、介護を行える同居家族がいる場合は原則として利用できません。 特別養護老人ホームへの入居も、高齢者世帯や一人暮らしだと優先順位が上がりやすくなります。

注意したいポイント

『急変時の対応が難しい』

『費用が掛かる』

『情報を集めにくい』

『仕事を休む必要がある』

急な容態変化やアクシデントに応じることが難しくなります。 ちょっとした変化にも気づきにくくなり、不安感が増すかもしれません。

帰省のための交通費、連絡手段の通信費、お世話になっている近隣の方への手土産などの費用が 必要となります。

家族が日常的に関わる地域でないため、情報不足になる可能性があります。

帰省のたびに仕事を休まなければならず、介護・生活・仕事のバランスが取りづらくなります。 そのことでストレスを感じ、退職に至るケースも少なくありません。

このようなデメリットを知ると、遠距離介護に自信がなくなるかもしれません。でも、安心してください。 遠距離介護は事前準備やポイントを押さえることで大部分のデメリットを軽減することができます。

遠距離介護の事前準備

遠距離介護が始まっても慌てることのないよう、事前準備を行っておきましょう。 準備を行うことで遠距離介護への心構えができ、実際に親が介護を要する状態となっても、 落ち着いて対応できるようになります。

親を知る

介護を受けるのは親自身です。子の立場だけで介護を捉えないように、 幅広く親の生活状況などを把握しておきましょう。

- 🔎 老後の意向を確認する

- 🔎 親の交友関係などを知る

- 🔎 親の日常生活を知る

- 🔎 かかりつけ医を知っておく

- 🔎 親の経済状況を知る

どのような介護を望むのか、今の家に住み続けたいのか…など、老後の意向を知っておくことは大切なコミュニケーションとなります。

ただ、聞き方によってはプライドを傷つけたり、不安感を強めてしまったりするかもしれません。

親子関係にもよりますが、コツは日常会話に織り交ぜて、少しずつ聞き出すことです。

例えばテレビで介護の話題が出たときに「お父さん(お母さん)だったら、どう思う?」と話を振ってみるのもよいでしょう。

焦らずに、時間を掛けて確認していきましょう。

近隣との関係、親戚づきあい、親しくしている友人、参加している地域活動など、現在の人間関係を聞いておきます。

特に親が信頼して親しくしている人は、いざという時に駆けつけてくれるかもしれません。

そのような方がいたら、緊急連絡先として家族の連絡先を伝えておくと良いかもしれません。

毎日の生活パターンを知り、日常の家事に支障が出ていないか、困っていることはないかも確認しましょう。

買い物の頻度も含め外出状況も知っておくと、「体力が落ちて外出が減った」などの変化にも気づくことができます。

趣味や好きな食べ物、日ごろ楽しみにしていることなど、改めて聞くと意外と知らなかった…なんてこともあるでしょう。

親の病気やかかりつけ医を知っておきましょう。久しぶりに帰省して親の異変に気付いたとき、病気が関係しているかもしれません。

お薬手帳や診察券の保管場所、薬の管理状況も知っておくと良いでしょう。

お金のことは聞きにくいですが、介護はそれなりに費用が掛かります。 原則として親の年金や預貯金を介護費用に充てていくので、介護について会話できるようになったら確認してみましょう。

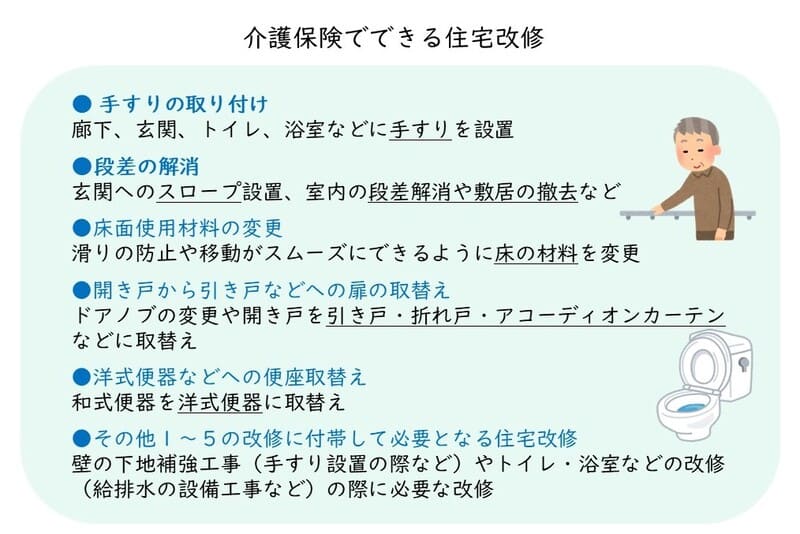

家の環境を整えておく

親の住まい環境は早めに整えておきましょう。物が多く、転倒の危険などがあれば、親と相談して少しずつ片付けを始めていきます。

老朽化している電化製品があれば取替えを検討し、安全性を高めていきます。可能であればガスコンロをIH調理器に変えるなど、火の不安も解消できるように考えていきましょう。

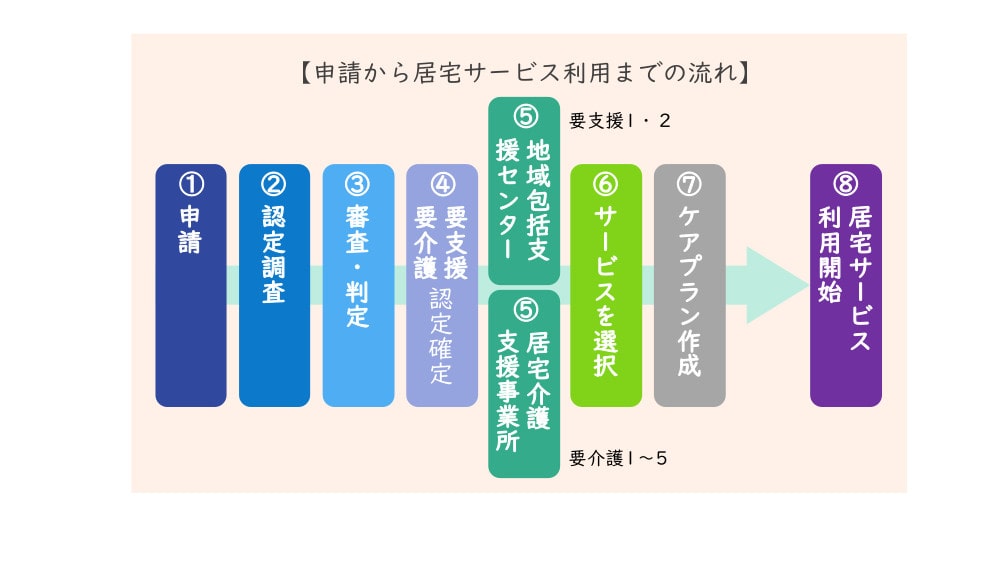

介護保険サービスの情報を集める

親が暮らしている場所の地域包括支援センターについて調べておきましょう。

地域で取り組んでいる介護予防に関する情報も教えてもらい、利用できそうなサービスがあれば検討してみましょう。

介護保険の申請方法やサービス利用までの手順なども知っておくと、実際に介護が始まった際に慌てず対応できるようになります。

何かあれば親が自ら地域包括支援センターに行けるよう、一緒に出向いてみるのも良いかもしれません。

自治体独自の高齢者向けサービスもあるので、地域包括支援センターで聞いてみるか、Webサイトで調べ、幅広い情報を集めておきましょう。

【分かりやすい5つの具体例】介護保険で利用できるサービスの種類と内容の記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。

勤務先の制度を知っておく

働きながら遠距離介護を行う場合、往復するだけでも仕事を休むことになります。

特に介護がスタートした時期は制度の手続きや、介護サービス事業者とのやり取りで時間が必要となります。

そのような場合、仕事と介護が両立できるように「育児・介護休業法」として、法律で定められた制度があります。

勤め先がどのような手続きで制度を利用できるようにしているか、調べておくと良いでしょう。

介護休暇や介護休業などは、遠距離介護には欠かせない制度となります。

働き続けるためにも活用していきましょう。

介護離職といったケースにならないコツを、介護と仕事 両立できるの? ~両立を可能にする5つのルール~の記事でも、詳しく解説しています。