毎年65歳以上のうち、約20%が何かしらの原因により転倒しているといわれています。骨折に至る転倒になると歩けなくなる·寝たきりになるなど、身体機能にも影響を及ぼします。

今回は理学療法士が転倒予防対策について解説していきます。

高齢者の転倒は身近な家庭で起こりやすい

高齢者の転倒は、外出時の階段や段差だけでなく、自宅の中でも頻繁に起こります。東京消防庁によると高齢者が転倒する場所の約6割は家庭内といわれており、転倒による骨折は寝たきりや介護が必要になる大きな原因となります。

“家だから安全”という思い込みが、かえってリスクを見逃す要因になることもあります。

転倒リスクを高める2つの要因

高齢者の転倒は、大きく“身体的な要因”と“住環境の要因”に分けられます。

身体的なリスク(内的要因)

- 筋力やバランス能力の低下

- 視力、聴力の衰え

- 起立性低血圧やめまい

- 薬の副作用によるふらつき

これらは加齢とともに少しずつ進行するため、本人が自覚しにくいのが特徴です。

また、杖や歩行器を使用している人の方が、使用していない人に比べて転倒リスクが高いともいわれています。これは杖や歩行器が、

- 自分の身体機能に合っていない

- 正しく使えていない

ことによるものと考えられます。

家庭内での環境的なリスク(外的要因)

- 廊下や部屋の小さな段差·敷居

- めくれたカーペットや電気コード

- 暗い廊下や階段

- 滑りやすい浴室や玄関

- かかとが不安定なスリッパ

ちょっとした生活環境の不備が、大きな転倒事故の可能性につながります。

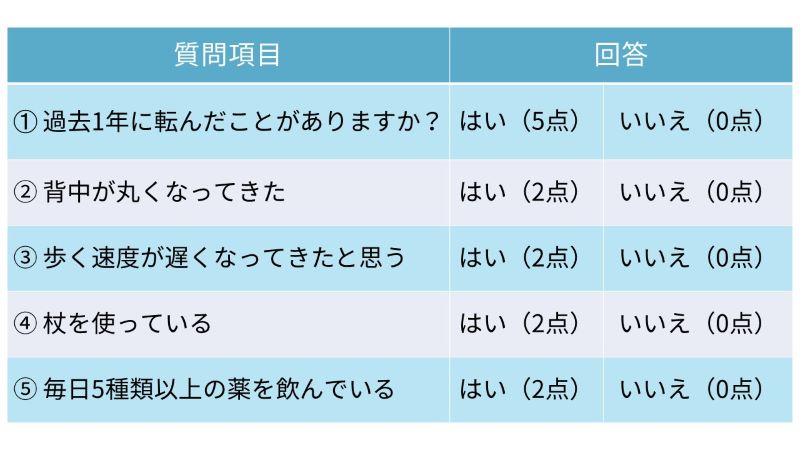

転倒リスクのチェック

上記の身体的要因をもとに、転倒リスクと関連がより高いものを抽出したチェックシートがあります。 ご自身またはご両親を想像し、転倒リスクをチェックしてみてください。

※参考:転倒リスク予測のための“転倒スコア”の開発と妥当性の検証|日老医誌 42.346-352.2005

合計点が6点を超えた場合に、転倒に要注意と判断します。まだ転んだことがなかったとしても早めに転倒予防対策を講じていただくことをおすすめします。

【必見!】今日から始められる転倒予防対策

転倒、骨折してからでは遅いので、以下の転倒予防対策を参考にしてひとつでもいいので続けられそうなものから行ってみてください。

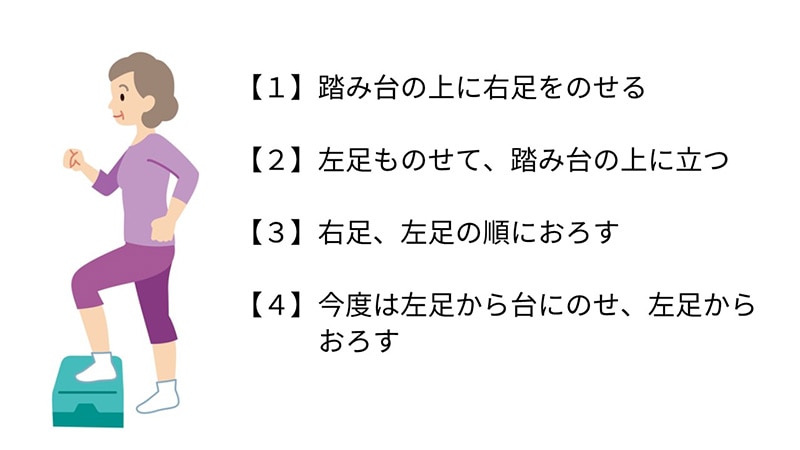

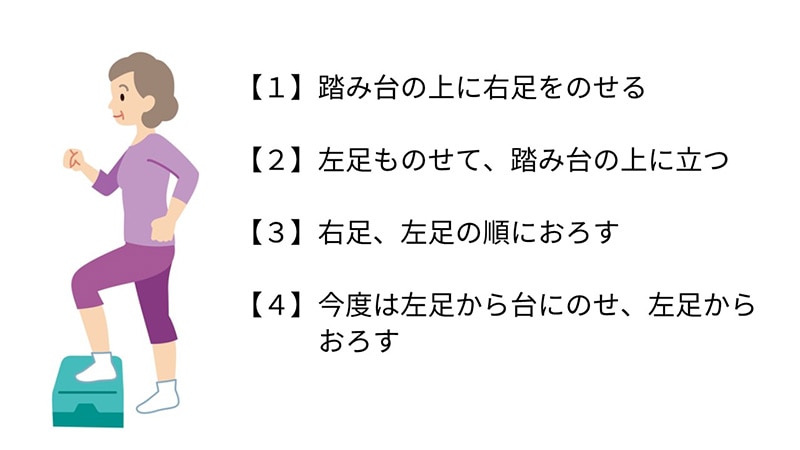

転倒予防運動

転倒予防のための運動は筋トレだけでなく、下半身の筋力トレーニングとバランストレーニングを組み合わせて行うとより効果的です。 例えば、下記の3つのトレーニングを組み合わせて行います。

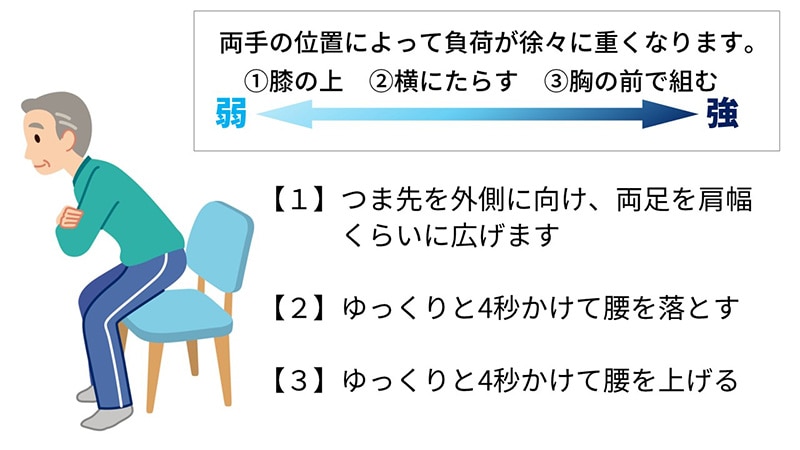

スクワットトレーニング(いすからの立ち座り運動でもOK)

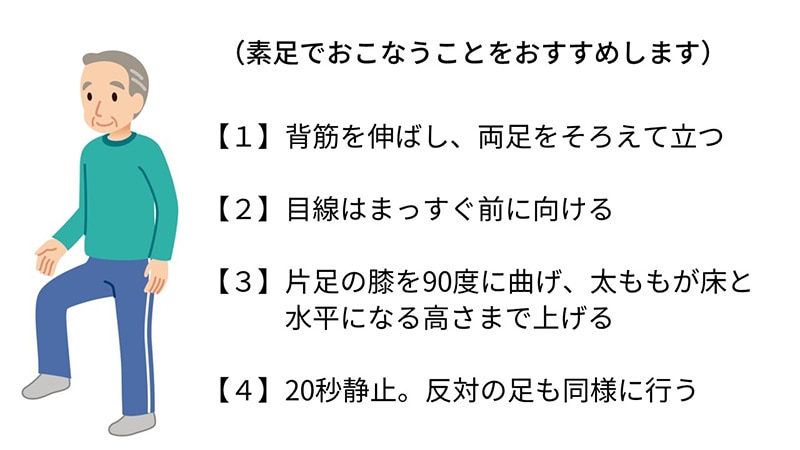

片足立ちトレーニング

ステップ運動

そのほかに、ダンスや太極拳·ヨガなど、頻繁に重心移動を伴いながら行う運動は、筋トレとバランストレーニングが組み合わさっているので、転倒予防対策としておすすめの運動です。

また、介護予防事業の一環として、自治体が転倒予防教室を開催している場合があります。お近くの地域包括支援センターなどにお問い合わせください。

※ご両親のために問い合わせる場合は、ご両親が住んでいる地域の地域包括支援センターへお問い合わせください。

家庭内の環境整備

長時間過ごす自宅の環境設定は重要なポイントとなります。

床への配慮

床が散らかっているとつまずいたり滑ったりする原因になるので、なるべく片付けることをおすすめします。

また、絨毯やカーペットは毛足ができるだけ短いものを選んだ方が良いでしょう。

段差の解消

敷居にはフラットになるプレートを用いること、玄関の上がり框(あがりかまち)に高さがある場合は踏み台を置くことが有効です。

ただ設置するだけでなく、本人に設置したことを伝え、実際に段差を昇降、またぎながら危険がないか確認することが大切です。玄関の上がり框(あがりがまち)では、サイドテーブルや折り畳み式のテーブルを置くだけでも転倒予防対策になります。テーブルに手をつきながら、横歩きで段差を昇降すると、安全に移動できます。

家庭での転倒予防“2つの合言葉”

転倒予防対策についてさまざまな方法を解説しました。対策法を全て覚えることは難しいと思います。その場合は、日本転倒予防学会が提唱する2つの合言葉を覚え、日ごろから対策を心掛けていきましょう。

“ぬかづけ”に要注意

注意喚起を促す標語で、転倒しやすい場所を表す合言葉です。

- “ぬ”(=濡れている場所):浴室·洗面所·キッチンなど水回りの床は濡れていると滑りやすい。

- “か”(=階段などの段差):階段や玄関など段差のある場所はつまずきやすい。特に最後の一段に注意。

- “づけ”(=片づけられていない場所):物が床に散らかっていると、つまずいたり滑ったりして危険。

“よいじゅうたく”で安全な住まいに

生活環境整備の合言葉として使用されています。

- “よ”(=良い高さに物を置く):頻繁に使用する物は腰~胸の高さに収納し、無理な動作を避ける

- “い”(=居間の整理):居間は常に整頓し、転倒の原因を減らす

- “じゅ”(=絨毯の固定):カーペットの端はしっかり固定し、めくれを防止

- “う”(=浮いたかかとの履き物注意):スリッパやサンダルは避け、安定した履物を

- “た”(=段差と床を区別):段差部分は色を変えるなどコントラストを明瞭にしてわかりやすく

- “く”(=暗い場所に照明):足元灯や間接照明で夜間の視認性を確保。特に段差のある場所

少しの工夫で“良い住宅”に近づけます。