膝の痛みに悩む高齢者は多く、日常生活に支障をきたすほどの強い痛みを感じている方も少なくありません。

関節に痛みがあると、痛みを避けようとして運動や外出を控え、安静に過ごす時間が増えることがあります。

しかし、関節を動かさなくなるほどこわばりが進み、過度な安静によって、かえって動かしにくくなることがあります。

このような悪循環を防ぐためには、膝の痛みの状態を把握し、その状態に合ったストレッチや運動を無理なく行うことが大切です。

本記事では、膝の痛みの原因から状態のチェック方法、自宅でできる手軽なストレッチ運動まで、理学療法士監修のもと詳しく解説します。

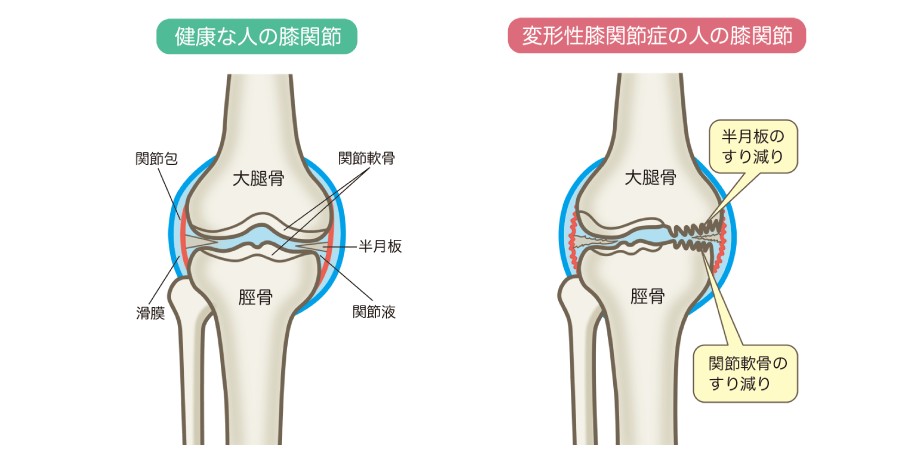

膝の痛みの主な原因|変形性膝関節症とは

高齢者の膝の痛みを引き起こす代表的な原因として、「変形性膝関節症」が挙げられます。

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減ることで強い痛みを伴う病気です。

主な症状には、膝の痛みだけでなく膝に水が溜まることもあり、発症の男女比は1:4と、女性の方が多く発症するのが特徴です。

高齢者に変形性膝関節症が多いのは、加齢が大きな要因となっているためです。

膝の関節にある軟骨(関節のクッションの役割をしている部分)は、年齢とともに弾力性を失い、骨と骨の間の隙間が狭くなります。

その結果、軟骨がすり減り、関節が変形してしまうのです。

さらに、筋力や筋肉量の低下も変形性膝関節症の原因の一つ。

膝関節は、軟骨だけでなく周りの筋肉で支えられています。

筋力や筋肉量が低下すると膝関節が不安定になるため、軟骨への負担が増えてしまい、変形性膝関節症の発症・進行・悪化につながります。

また、人の筋肉量は20歳頃にピークを迎え、年齢とともに減少していきます。 筋力も、日常生活の動作以外に運動などをしないと、加齢とともに衰えてしまいます。 筋力や筋肉量の低下にも加齢が大きく関わっているため、日常生活に運動を取り入れることで膝の痛みを軽減し、予防することが重要です。

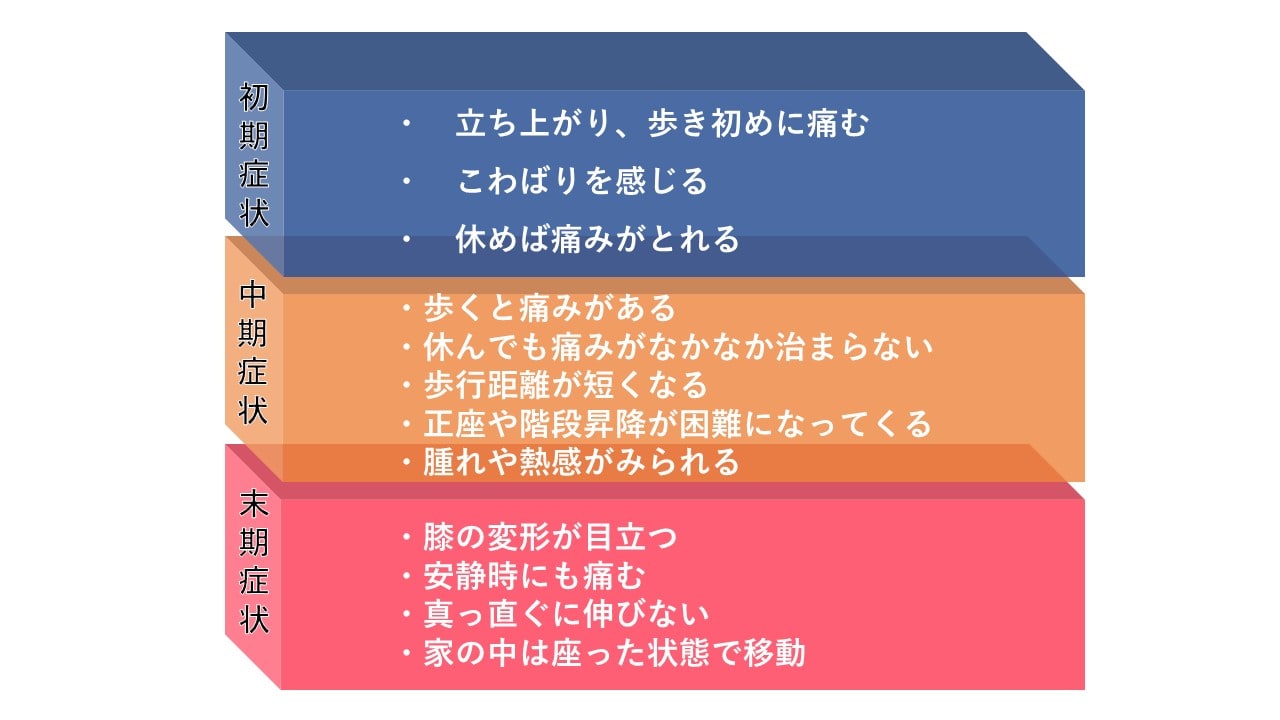

痛みの段階で膝の状態を知ろう

変形性膝関節症は進行性で、症状によって「初期症状」「中期症状」「末期症状」の3つの段階に分けられます。 そこで、日常生活動作中に起こる痛みの症状から、ご自身の膝の状態がどの段階にあるのかをチェックしてみましょう。

初期症状

- 立ち上がり、歩き初めに膝が痛む。または、膝にこわばりを感じる。

- 休めば痛みがとれるが、しばらく体を動かすと自然と痛みが治まる。

中期症状

- 歩くと膝の痛みがある。

- 休めばとれていた痛みがなかなか治まらない。

- 歩行距離が短くなる。正座や階段の昇降が膝の痛みで困難になってくる。

- 膝の腫れや熱感がみられる。

末期症状

- 膝の変形が目立ち、安静にしているときにも膝の痛みがとれない。

- 膝を真っ直ぐに伸ばそうとしても伸びず、歩行ができない。

- 家の中は座った状態で足をひきずりながら移動。

- 膝の腫れや熱感がみられる。

上記のチェック項目で分かるのは、あくまでも症状の進行状態の目安です。 初期症状に該当した場合でも、実際には中期症状へ進行していることもあります。 そのため、膝の痛みが心配な方は、かかりつけ医などを受診し、診察や検査を受けることが大切です。

膝の痛みを悪化させるラテラルスラスト(膝の横ぶれ)とは

高齢者の膝の痛みを悪化させる要因として、「ラテラルスラスト」という歩行時に見られる現象があります。 しかし、ラテラルスラストは専門的な用語であるため、何を指しているのか分かりにくいかもしれません。 ここでは、ラテラルスラストの概要や変形性膝関節症との関係について解説します。

O脚のような歩き方になること

ラテラルスラストとは、歩行時に膝関節が外側へスライドするようにぶれる現象のことです。

主に、膝の痛みをかばうような歩き方をしている場合に、起こりやすいといわれています。

例えば、右膝の痛みをかばう歩き方をしていると、左膝に横ぶれが生じてしまい、この横ぶれが原因で左膝にも痛みが現れることがあるのです。

また、膝の横ぶれが進行すると、膝にかかる負担が大きくなり、O脚のような歩き方になるケースもあります。

その結果、歩行機能の低下につながることもあるため、膝の痛みに悩む場合は横ぶれにも十分に注意しなければいけません。

ラテラルスラストが起こる主な要因

膝の横ぶれが起こる主な要因には、次のようなことが挙げられます。

- 足首が必要以上に内側に傾いている

- 骨盤が後ろに傾いている

- 大殿筋下部線維(太ももの後ろの筋肉)、大内転筋(太ももの内側の筋肉)、前脛骨(すねの前側の筋肉)の筋力低下

- 内側広筋(太ももの前の筋肉)の筋力低下

これらの要因は、膝の横ぶれを引き起こすだけでなく、悪化させる要因でもあります。 また、複数の要因が重なって膝の横ぶれが起きている場合もあるので、根本的な要因を特定するのが難しいケースもあります。

ラテラルスラストと変形性膝関節症の関係

膝の横ぶれは、変形性膝関節症を患う方によく見られる歩行時の特徴としても知られています。

変形性膝関節症が進行すると、膝関節が外側へ曲がるように変形するリスクが上がるため、膝の横ぶれが引き起こされやすくなるのです。

また、膝の横ぶれは、膝関節や関節軟骨への歩行時の負担を増加させてしまいます。

その結果、膝の横ぶれによって変形性膝関節症の症状が悪化し、歩行が困難になる可能性が高まります。

このように、膝の横ぶれと変形性膝関節症には密接な関係があり、両方を同時に対策・治療していかなくてはいけません。

高齢者の膝の痛み改善に効果的な方法

変形性膝関節症や横ぶれによる膝の痛みは、日頃からの対策を行うことで軽減できます。 ここでは、高齢者の膝の痛み改善に効果的な2つの方法について解説しますので、参考にしてください。

適度な運動を行う

膝関節などに痛みがあると、痛みを避けるために運動を控えることが増えるでしょう。 しかし、過度に安静をとると関節が固くなり、より動かしにくくなる場合があります。 また、安静にしすぎないよう積極的に運動をすると、膝関節へ過度な負担をかけてしまい、痛みや症状の悪化を招くこともあります。 膝の痛みを和らげるためには、膝の状態や痛みに合った適度な強度のストレッチや運動を行い、関節周りの筋肉の柔軟性を保つことが大切です。

膝の痛みを和らげる運動のポイント

- 過度な安静や運動のやりすぎはNG!膝の状態にあった適度な運動を行う。

- 筋肉のこわばりからの痛みが出ている場合もあるので、腫れや熱感がなければ膝を温めることや、ストレッチを行うことで血流をよくする。

- ふとももの前部分の大腿四頭筋(だいたいしとうきん)と、ふともも後ろ部分のハムストリングスを鍛えるのが効果的。

外側楔状足挿板(インソール)を活用する

膝の横ぶれは変形性膝関節症を悪化させる要因でもあるため、横ぶれへの対策が膝の痛み改善に大いに役立ちます。

膝の横ぶれ対策として一般的なのは、「外側楔状足挿板」を用いる方法です。

外側楔状足挿板とは、外側(小指側)に厚みを持たせて履物の中に勾配を設けるインソールのことを指します。

インソールの勾配によって自然と膝が内側に向くようになり、横ぶれが起こるのを抑えることで痛みを軽減します。

さらに、歩き方の矯正ができるので、変形性膝関節症や横ぶれの悪化にも効果的です。

ただし、横ぶれ対策のインソールは、自分の脚の形に合わせたものを使用しなければなりません。

市販のもので賄うのではなく、主治医や専門家と相談して、自分専用のインソールを作成して使用しましょう。

【理学療法士監修】膝の状態に合ったストレッチ運動

変形性膝関節症やラテラルスラストなどによる膝の痛みを和らげるには、膝関節に過度な負担をかけない運動が効果的です。

そのため、自分の膝の状態を確認したうえで、症状の段階に合った運動方法を行うようにしましょう。

ここでは、理学療法士が監修した膝の症状・状態に合った運動方法を、段階ごとに解説します。

ご自身の膝の状態に合った運動方法を無理せず行い、膝の痛みを和らげましょう。

初期状態の運動方法

① 椅子に深く腰掛ける。

② 椅子の背もたれから背中を離す。その姿勢のまま、片方の膝をゆっくりと伸ばす。

膝をゆっくり伸ばす際、座面から太ももの裏が離れないように行う。

③ 膝がこれ以上伸びないというところで5秒から10秒保つ。

④ ③の状態から膝をゆっくり元の位置まで戻す。

⑤ 反対側も同じように行う。

① うつ伏せになり、両膝を伸ばす。

② 膝を直角くらいまでゆっくり曲げる。

③ ②の状態からゆっくり(8秒くらいかけて)膝を伸ばし、元の位置に戻す。

④ 反対側も同じように行う。

中期状態の運動方法

① 仰向けになり、両膝を伸ばす。

② 片方の膝を立てる。

③ もう片方の足(膝が伸びている方の足)のつま先を天井に向け、膝を伸ばしたまま床から25㎝くらいのところまで持ち上げる。

④ ゆっくり下ろす。

⑤ 反対側も同じように行う。

① 床に座り、膝を伸ばす。

② 両膝の間に枕や直径25㎝くらいのやわらかいボールを置く。

③ 両膝で枕やボールを押しつぶすように挟む。

④ ③の状態のまま5秒保つ。

この時、息を止めて運動を行うと血圧が上がるため、数を数えながら行うと良い。

末期状態の運動方法

① 床に座り、膝を伸ばす。

② 片方の膝の下に薄い枕か巻いたタオルを置く。

③ 膝の裏で枕をつぶすように力を入れる。

この時、膝にあるお皿の上の部分を触り、筋肉に力が入るのを確認。筋肉に力が入っていれば正しい運動が行えている。

④ 膝の裏で枕をつぶした状態で10秒保つ。

痛みが強いようであれば5秒等できる秒数を行う。この時、声を出して数を数えると息を止めずに行えるので、血圧が急に上昇するのを防げる。

⑤ 反対側も同じように行う。

① 床に座り、膝を伸ばす。

② 両手の人差し指と親指でお皿を掴み、上下左右の方向にゆっくり動かす。

③ 次は膝のお皿を左右斜め方向にゆっくり動かす。

④ 反対側も同じように行う。

ストレッチ運動を行う上での注意点

運動を行う際には、次のような点に気を付けてみてください。

- 運動中は声を出してみましょう

- サポーターは外しましょう

- 改善しない等の場合は、病院受診もご検討ください。

運動中、運動回数を数えるなど声を出しながら運動することで、運動中の急な血圧上昇を防ぐことができます。

サポーターは、立つときや歩くときなど、体重がかかるときに装着すると効果的なものなので、サポーターは外して運動に取り組みましょう。

運動で痛みが強くなる・膝関節に熱感や腫れが出る・膝の痛みが和らがない場合は、専門医のいる病院受診をおすすめします。

膝の痛みをサポートするおすすめグッズを紹介!

外出時の膝の痛みに備えたい方には、ダイヤ工業から販売されている「bonbone 薄型膝裏クロスXG」がおすすめです。

この膝サポーターは、膝裏に内蔵されたパッドによりベルトの局所的な圧迫を防ぎ、膝周り全体に適度な圧迫を加えることで、膝の横滑りや痛み、その他のトラブルを防いでくれます。

さらに、肌に触れる面には滑り止め素材を使用しており、歩行時にサポーターがズレにくくなっています。

そのため、外出の途中で装着し直す心配がないのも優れているポイントです。

日常的に使いやすいサポーターなので、初めてサポーターを使う方にもぴったりです。