車いすは日常的に歩くことが難しい方の移動手段としてだけでなく、 座っていると崩れてしまう方の姿勢を保持するためや、車いすでスポーツをする方のためなど、 多様な目的で使われ、使用者の生活範囲や生活の幅を大きく広げます。 しかし、利用される方の状態や体格にあった車いすを使わないと介助者の負担が増えてしまう可能性があります。

車いすは日常的に歩くことが難しい方の移動手段としてだけでなく、 座っていると崩れてしまう方の姿勢を保持するためや、車いすでスポーツをする方のためなど、 多様な目的で使われ、使用者の生活範囲や生活の幅を大きく広げます。 しかし、利用される方の状態や体格にあった車いすを使わないと介助者の負担が増えてしまう可能性があります。

車いすには、形状や機能が異なるいくつかのタイプがあるので、それぞれの特徴を紹介します。

病院や自宅などで多く使われている標準的な車いすです。 「自走用」と「介助用」に分けられます。

後輪の外側についている輪(ハンドリム)を押して進むタイプのものです。 利用者本人が操作することを前提としたものです。そのため、ブレーキも本人の手が届くように後輪の前方についています。 また、背中の後ろにあるグリップに、介助者がブレーキをかけれるように補助ブレーキがついているものもあります。

移動操作を介助者が行うことを前提にした車いすです。 自走用との大きな違いは後輪にあります。まず後輪が自走用に比べ小さく、ハンドリムもついていません。また重量も自走用に比べ軽量です。 そのため、介助者は移動操作をしやすく、折りたたむ際もコンパクトになるので、車で運びやすいのが特徴です。

背もたれや座面の張り具合、車椅子の高さや角度などを調節できるタイプです。 スタンダードタイプに比べてより機能的で、利用者の体の大きさや姿勢に合わせやすいという特徴があります。 アームレスト(肘をおくところ)を上げられる跳ね上げ式機能や、フットレスト(足を載せるところ)をスイングさせて取り外したりできる機能がついています。

座面と背もたれが連動して倒れる機能を「ティルト」といい、背もたれのみが倒れる機能を「リクライニング」といいます。 倒れることにより、座位(座っている状態)によるお尻や太ももにかかる体重を背中や腰に分散でき、床ずれができにくいというメリットがあります。

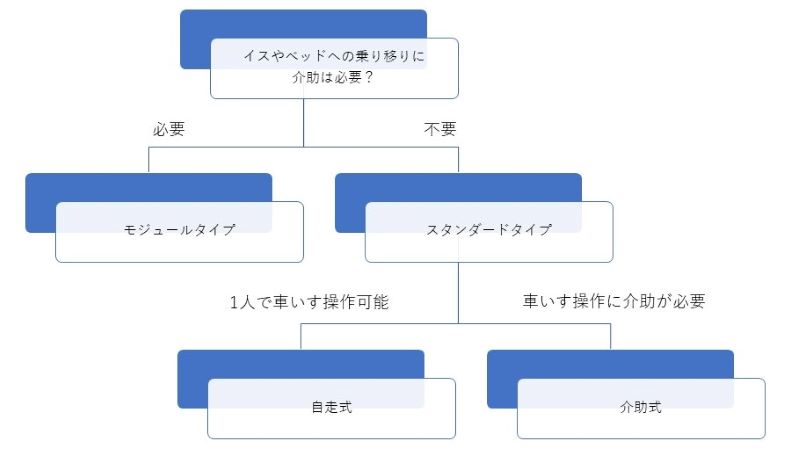

このように、車いすは多様な種類があり、介護保険でレンタルしたり、デパートやホームセンターで買えたりします。 しかし、、利用者の状態や体格にあっていないものを入手されると、利用者や介助者の身体への負担が増大してしまいます。 ここでは、執筆者(理学療法士)がおすすめする3つの視点での選び方を紹介しますので、是非参考にしてください。

✅ モジュールタイプの車いすをおすすめします。

✅ スタンダードタイプの車いすをおすすめます。

✅ イスやベッドへの乗り移りに介助が必要かご確認いただき、介助が必要な場合はモジュールタイプを、必要ではない場合は、スタンダードタイプの車いすをおすすめします。

スタンダードタイプの車いすの選び方のフローチャートを参考にお選びください。

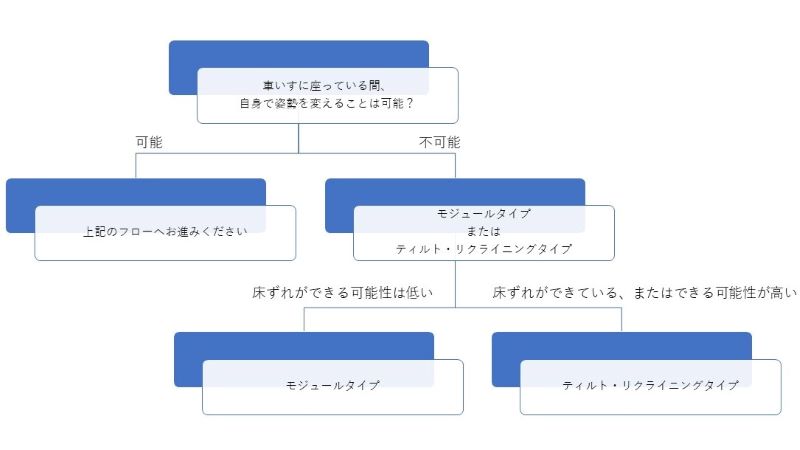

✅ 姿勢を変えることができないと、床ずれができやすくなったり、腰が痛くなってしまったりします。

そのため、座面の張り具合を調整できるモジュールタイプ、または座面や背もたれを後方に傾けることができるティルト・リクライニングタイプをおすすめします。

すでに床ずれが起きている、または起きる可能性が高い場合は、ティルト・リクライニングタイプを優先的に選ぶと安心です。

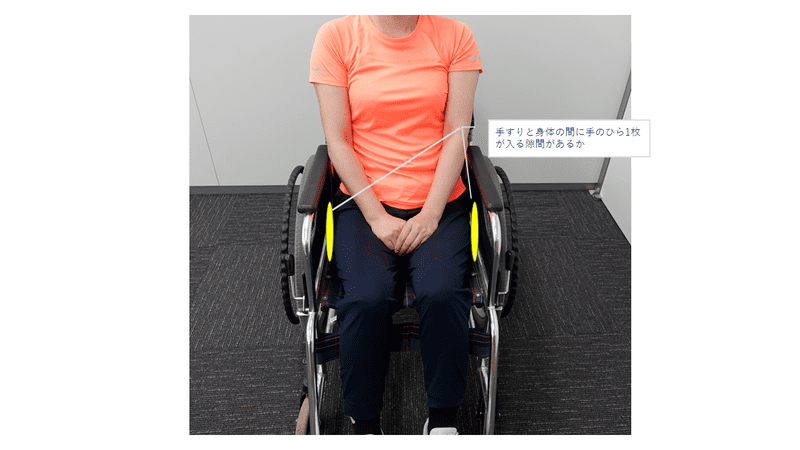

車いすを入手する際に利用者に一度座ってもらい、体格に合っているかどうかを、4つのポイントをもとに確認してください。

利用者の身体サイドの手すりの間に、手のひら一枚が入る隙間はありますか?

隙間がなければ、車いすのサイズが小さい可能性があります。

利用者の肩甲骨が背もたれから出ていますか?

自走式の場合、肩甲骨が背もたれにかかってしまっていると、利用者は腕が動かしにくくなり、車輪を操作しにくくなります。

膝に近い方の裏モモが座面シートに軽く触れていますか?

もし座面シートに裏モモが完全に乗っているようでしたら、座面の高さ、もしくはフットレストの高さが合っていない可能性があります。

膝の裏と座面の端が少し離れていますか?

もし膝の裏が座面の端についている場合は、車いすのサイズが合っていない可能性があります。

上記のポイントの中でひっかかったポイントがあれば、店員もしくは福祉用具業者の方に相談してください。

車いす移動を介助する場合、利用者の体重+車いすの重さを押すことになるので、介助者には身体的な負担が積み重なっていき、突然、身体(特に肩や腰)に痛みが生じる可能性があります。 そのような事態を防ぐため、車いす介助に欠かせない負担軽減のポイントをご紹介します。

①下記のようにティッピングレバーを足で固定し、グリップを後方に引くように前輪を上げます。

②車いすを前方に押して、前輪が段差を乗り越えるようにします。後輪が段に触ったら、前輪を下します。

③後輪を押し上げて段を乗り越えます。

前輪を上げる際に、下の写真のように介助者と車いすとの間に距離ができてしまうと、介助者の腕や腰にかかる負担が大きく増します。

このように、できるだけ車いすとの距離ができないようにしながら介助すると、介助者の負担が軽減します。

①段差に対して後ろ向きになります。

②後輪をゆっくり段の下に下します。

③前輪を上げて車いすを後方へひきます。

④前輪が段差を通過したら、ゆっくり前輪を下します。

後輪を段の下に下げる際に、下の写真のように介助者と車いすとの間に距離ができてしまうと、介助者の腕や腰にかかる負担が大きく増します。

このように、できるだけ車いすとの距離ができないようにしながら後輪を下げると楽に介助できます。

①下り坂に対して後ろ向きでゆっくりと下ります。

※急な下り坂ではブレーキを軽くかけながら下りてください。

坂道を下る際に、下の写真のように介助者と車いすとの間に距離ができてしまうと、介助者の腕や腰にかかる負担が大きく増します。 また介助者の膝が伸びていていると、腕や腰に負担が集中してしまいます。上の写真のように膝を曲げて重心を低くしながら下ると、楽に介助できます。

車いすは幅広い目的で使われる移動道具です。 「道具」として効果を発揮してもらうためには、利用される方の状態や体格にあった車いすを選び、介助者ができるだけ楽できる介助方法を知っておくことが大切です。 車いすを選ぶ際には、本記事にの「車いすの選び方のポイント」、「介助を楽にするポイント」を参考にしていただき、日頃の介助負担の軽減につながる第一歩になれば幸いです。