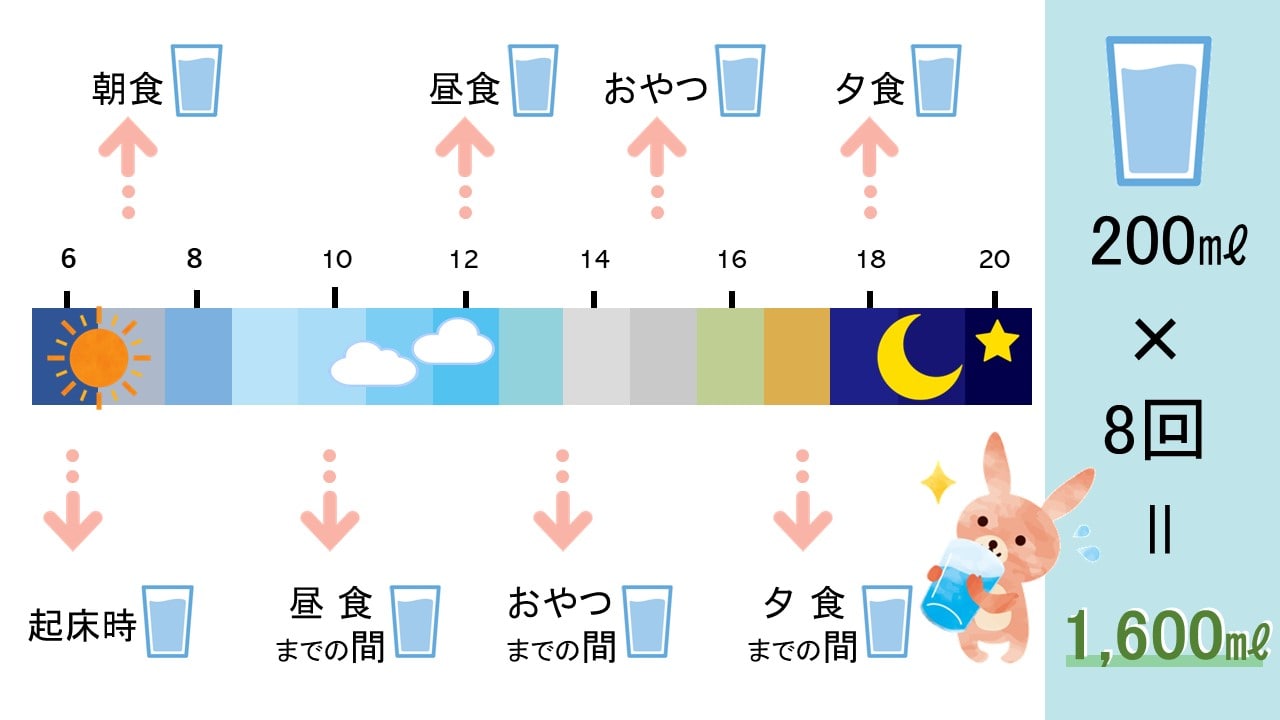

認知症改善のための【効率の良い水分の摂り方】

トイレを心配して水分を控えたり、1日の水分摂取量を計量したら1,000mlを下回っていた…なんてことはないでしょうか。

高齢者は1日に1,500mlの水分を摂る必要があります。認知症の場合は、人によって2,000ml以上の水分を摂らないと「落ち着かない」状態が改善しないこともあります。

1日を通してまんべんなく水分を摂れるようにしていくには、どのような工夫が必要なのでしょうか。今回の記事は効率的に水分が摂れるコツについてお伝えしていきます。

水分を摂るコツ

1,500mlの水分を摂れるようにと考えたとき、以下のような心配の声がよく聞かれます。

-

1,500mlも飲むのは、多すぎる

-

トイレの回数が多くなる!夜のトイレが心配…

-

そんなに飲んだらごはんが食べられなくなる

-

飲むのを嫌がる

-

飲み物は何がいいの?

それぞれ、対策も含めて解説していきます。

1,500mlは適正量

「1日1,500cmlなんて多すぎる」「そんなにたくさん、とても無理!」と思うかもしれませんが、1,500mlは必要不可欠な量となります。前回の記事でもお伝えしたように、1日に体内から出ていく水分量は2,400~2,800mlとなり、失われた分を摂り入れなければなりません。

- ※不感蒸泄…皮膚や呼吸から蒸発する水分

- ※燃焼水…食べたものをエネルギーに変えるときに作られる水分

飲水の1,500mlは多くはなく、最低でも必要な量と捉えましょう。水分の摂り方は「無理のない量を1日の中で複数回」に分けてと考えれば、大変ではありません。

少ない回数で多い量を摂るよりは、適度な量を小まめに摂る方が高齢者の負担になりません。

特に起床直後は水分を積極的に摂ると良いでしょう。寝ている間は全く水分を摂らないため、血液も濃縮されています。朝に脳梗塞が多いのは水分が不足していることも原因のひとつです。

トイレの回数は増えません

「トイレの回数が増えるのでは?」「夜間のトイレが心配だから飲まない」と考える人は多いでしょう。結論から言うと、トイレの回数は昼も夜も増えず、夜間は熟睡できるようになります。

日中に飲む水分が少ないと、意識がぼんやりして活動する力が低下していきます。居眠りをすることも増えるかもしれません。そのため、夜間も眠りが浅くなり、尿意を感じるとすぐに目が覚めてしまうのです。

認知症であれば、「トイレの場所がわからない」「尿意が鈍くなり失禁してしまう」など、排せつに関するトラブルが増えていきます。

そして、老化により心臓の機能や筋力が衰えると、血液を「押し出す・吸い上げる」力が低下していきます。

血液は心臓と筋肉のポンプ機能によって循環しています。この循環は立ったり座ったり、歩いたりするなどの姿勢では重力の影響を受け、ポンプ機能も力を要します。

逆に夜の就寝時は横になっているので、重力の影響を受けることなく血液が循環します。そのため、腎臓への血液量が増し、尿量も増えていくのです。

夜間の頻尿を解消したければ、日中に水分をたくさん摂り、活動性のある生活を過ごすようにしましょう

食欲がアップします

「そんなにたくさん飲むと、ごはんが食べられなくなる」という心配もよく聞かれます。例えば、食前に500mlを一気に飲めば食事に影響するでしょう。そのような極端なことをしなければ問題ありません。

水分を十分摂ると意識がしっかりするので、空腹感を感じやすくなります。噛む力や唾液の分泌も良くなり、むせ込みが多かった人は改善していきます。食事を味わい、楽しむことができるように変化していきます。

好きな飲み物を取り入れて

「飲むのを嫌がる」場合は、その人の好きな飲み物を考えてみましょう。昔懐かしい飲み物や、思い出のある飲み物などを取り入れると良いかもしれません。

コーヒーや紅茶は利尿作用を心配する声もきかれますが、あまり気にしなくて大丈夫です。ただし、カフェインが夜間の睡眠に影響する場合は、夕方以降はノンカフェインの飲み物にしていきましょう。

食べる水分で美味しく補給

どうしても水分摂取がすすまない場合は、食べる水分もあると知っておきましょう。例えば寒天ゼリーです。寒天ゼリーは、そのほとんどが水分と食物繊維です。水分として毎食後のデザートに加えれば、摂取量の引き上げにつながります。併せて食物繊維も摂れるので、快便効果も得られます。

最近は水や電解質の吸収にすぐれた経口補水ゼリーが販売されています。軽度の脱水や認知症で落ち着かない症状が出ているとき、あるいは発熱や下痢のときに応急処置としてストックしておくと安心です。

種類によってはカリウムや糖分が割と含まれているので、腎臓病や糖尿病などで食事制限のある方は医師に相談して購入しましょう。

水分を摂る際の注意点

患っている病気や処方されている薬により、水分の摂り方に注意が必要です。

水分制限がある人

腎機能などの問題で水分制限がある方は、医師と相談が必要です。自己判断で水分の増減をしてしまうと病状が悪化することがあるので、医師の指示に従いましょう。

糖尿病の人、利尿剤を服用中の人

糖尿病・利尿剤を服用中の人は排せつされる尿量が増えるため、水分は1日1,800ml摂るようにしましょう。

冷暖房中でも意識的な水分摂取を

猛暑の時期でも「一日中冷房の効いた部屋だから大丈夫」と思われがちですが、外気の影響は意外と受けています。クーラーがついていても湿度は意外と高いことがありますし、トイレや部屋によっては十分冷気が届いていない場所もあるかもしれません。ときどきの換気は一時的に室温を上昇させるでしょうし、省エネのために温度をやや高めに設定していることもあるでしょう。

冬場は暖房を使い、さらに空気が乾燥しているため汗や不感蒸泄(ふかんじょうせつ)はすぐに蒸発してしまいます。そのため水分を失っているという自覚を感じにくく、さらに夏ほど水分を摂ることに意識も向きません。

夏場は冷房が効いていても油断せず、冬場も暖房中であればなおさら意識的な水分摂取を心がけましょう。

在宅介護向けの『効率の良い水分の摂り方』 まとめ

家庭で介護する上で、水分の管理はとても大切なケアとなります。特に認知症の人は安定した生活を維持できるように、1日を通して水分の摂り方には注意が必要です。

水分を摂ったら【記録して管理しよう】

認知症でも症状を落ち着かせながら生活できれば、在宅介護はそれほど難しくありません。そのためには水分摂取に配慮することが重要となります。まずは、現在の水分摂取状況を記録してみましょう。

合計が1,500ml以下であれば、どのタイミングで水分をプラスしていくか計画を立ててケアしていきます。認知症で落ち着かない症状のある人が、水分を摂ることでどう変化していくかも観察することで、より改善に役立てることができるでしょう。

認知症を落ち着かせる方法として最初に取り組むべきシンプルケアは、しっかりと水分を管理することになります。水分を十分に摂っても改善しない場合は「食事・便秘・運動」に問題があるのかもしれません。

-

【認知症悪化を招く低栄養】食事が重要である本当の理由|認知症高齢者の場合、気づかないうちに低栄養で症状が悪化していることがあります。低栄養になると、気力や体力が低下して認知症にも悪影響を及ぼします。

【認知症悪化を招く低栄養】食事が重要である本当の理由|認知症高齢者の場合、気づかないうちに低栄養で症状が悪化していることがあります。低栄養になると、気力や体力が低下して認知症にも悪影響を及ぼします。

こちらもチェック!

こちらもチェック!-

若橋 綾

若橋 綾

株式会社DIGITALLIFE

管理部

介護支援専門員 -

介護支援専門員や介護事業所の管理者として10年以上の現場経験があり、家族問題を抱える家族や虐待案件も含め様々なケースを担当。

現在は介護現場で培った経験を活かし、企業向けに介護離職予防を目的としたセミナーの開催や介護に関する記事作成を行うなど活躍は多岐にわたっている。