大人用おむつにはテープタイプやパンツタイプ、パッドなどの種類があり「何を選べば良いのかわからない」という方は多いのではないでしょうか。 この記事では、初めておむつを購入する際にどのような種類を選べば良いのか、それぞれの機能と特徴などを解説します。

この記事のポイント

- おむつはアウターとインナーの組み合わせで使用

- アウターの機能と使い方がわかる

- インナーの機能と使い方がわかる

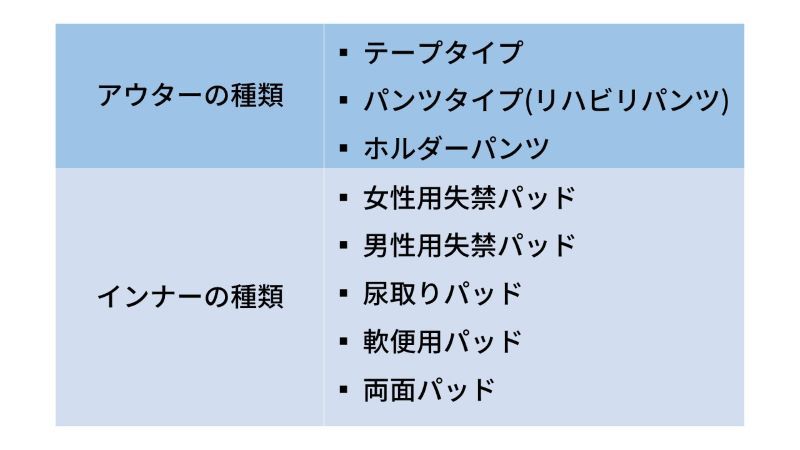

おむつの種類

おむつには、アウター(外側のおむつ)とインナー(内側のパッド)があり、一般的にアウターのみ、もしくはインナーと組み合わせて使用します。

アウター

アウターには、テープタイプ、パンツタイプ(リハビリパンツともいう)、布製で吸収体がなくインナーを装着するために使用するホルダーパンツがあります。 製品によって異なりますが、テープタイプはパンツタイプと比べ吸収量が多いものがほとんどです。

インナー

インナーには、尿取りパッドや泥状~水様便を吸収できる軟便用のパッド、軽失禁用から多量の尿を吸収できるものまで、さまざまな用途・吸収量の製品があります。 また、尿取りパッドの一部には男性用女性用があります。

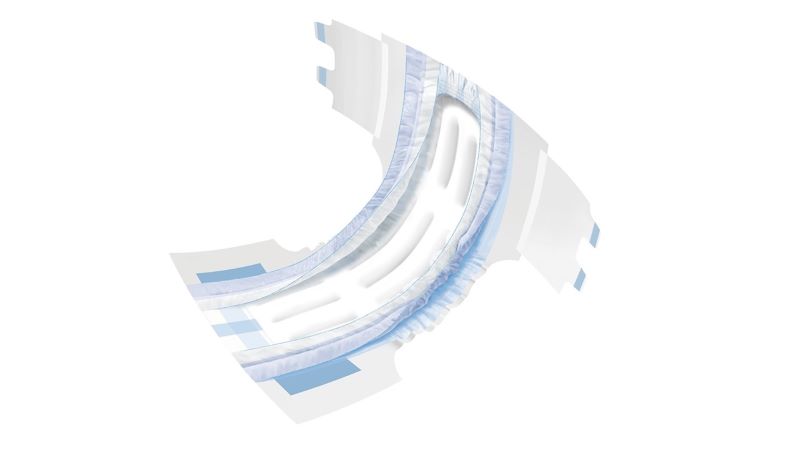

テープタイプの特徴と使い方のポイント

寝ている状態で装着しやすく、股幅が広いため中に大きな尿取りパッドも使用することができます。 ひとりでは起きていることが難しく、寝て過ごすことが多い方に適しています。

大きな特徴は立体ギャザー

テープタイプは、ほとんどのものに防波堤のような役割がある立体ギャザーがついているので、寝ているときに空間ができやすい股ぐら(両ももの間)からの漏れを防いでくれます。

おしりの部分全体に吸収材が敷き詰められており、排泄物を広範囲で吸い取ります。開閉が簡便で、排泄物の確認も楽に行えます。

使い方のポイント

漏れを防ぐ役割の立体ギャザーですが、パッドを使用する際にはつぶさないように注意してください。 立体ギャザーをつぶしてしまうと漏れやすくなるため、パッドは内側にしっかりと収めましょう。