便秘は高齢者にとってよくある問題で、生活の質に大きな影響を与えます。便秘が続くと、日常生活で不快感や痛みを伴うだけでなく、他の健康問題も引き起こしやすくなります。

今回の記事では便秘の原因から予防・解消法までを丁寧に解説していきます。便秘は認知機能や活動性の低下を招き、社会的孤立や精神的な健康にも悪影響を及ぼすため、早めに解消し、継続的な予防法を心がけることが大切です。

高齢者が便秘になりやすい理由

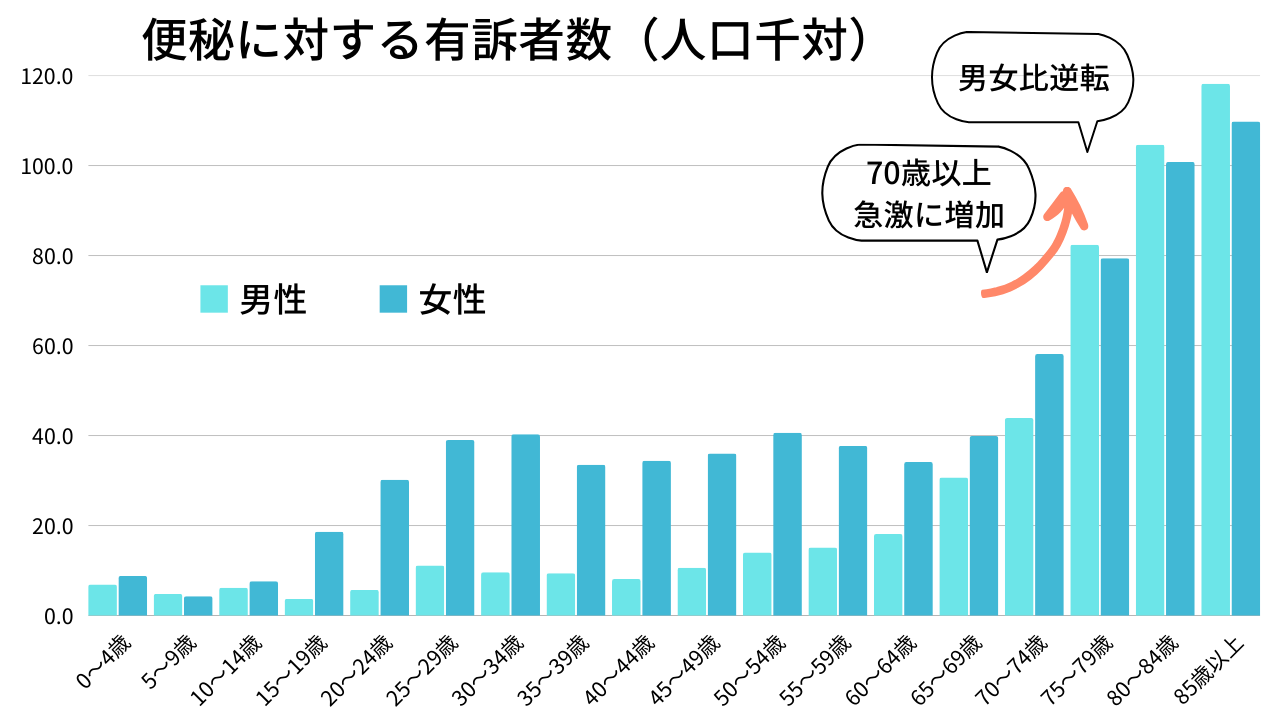

高齢になるほど便秘が多くなることが知られています。

便秘の原因はさまざまですが、特に高齢者においては以下の要因が考えられます。

腸内環境の変化

高齢になると腸内の善玉菌が減少し、悪玉菌が増えることがあります。これにより腸の動きが鈍くなり、便秘が起こりやすくなります。特にビフィズス菌などの善玉菌が減少しやすく、腸内環境が悪化します。また、悪玉菌が増えると有害物質が生成されやすくなり、腸の健康が損なわれます。

さらに、加齢に伴い腸の筋力が低下し、腸の動きが弱くなるため、便が腸内に長く留まりやすくなり、便秘が生じます。

運動不足

高齢者は運動量が減少することが多く、これが腸の動きを鈍らせる原因となります。運動不足になると、腸の筋肉が収縮と弛緩を繰り返すぜん動運動(便を肛門へ運ぶ運動)が弱くなり、便がスムーズに移動しなくなります。

また、運動不足により全身の血流が悪化し、腸への血流も減少することで機能が低下し、便秘が生じやすくなります。さらに、腹筋や骨盤底筋の筋力低下を招き、これらの筋肉が弱くなると便を押し出す力も弱くなります。

食生活の変化

高齢になると病気や体調不良、歯の不具合などから食欲が減退し、食事の量が少なくなることがあります。これにより、便の量も減少し、腸の動きが鈍くなります。また、食事の準備が億劫になったり、噛む力が弱くなったりすることで、加工食品やファストフードに頼ることが増え、野菜不足から食物繊維を十分に摂取できず便秘の原因となります。

水分不足

高齢者は成人に比べて体内の水分蓄積量が減少し、常に水分不足を起こしやすい状態です。水分不足になると便が硬くなり、腸内での移動が遅くなることで便秘が生じます。また、腸の動きも鈍くなるため、便が長く留まることで便秘が悪化します。

薬の副作用

高齢者は複数の薬を服用していることが多く、これが便秘の原因となることがあります。特に以下の薬は便秘を引き起こしやすくなります。

- 鎮痛剤:一部の鎮痛剤は、腸の動きを抑制し便秘を引き起こすことがあります。

- 抗うつ薬:一部の抗うつ薬は、腸の動きを鈍らせる副作用があり、便秘を引き起こすことがあります。

- 利尿剤:利尿剤は体内の水分を排出するため、便が硬くなりやすく便秘を引き起こすことがあります。

これらの薬を服用する際には、医師と相談しながら適切な対策を講じることが重要です。

便秘が及ぼす悪影響

便秘が続くと、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。さらに、問題が深刻化することで認知機能や活動性にも影響を及ぼしていきます。

自律神経の乱れ

便秘が続くと、自律神経のバランスが乱れることがあります。自律神経は、交感神経と副交感神経の2つから成り、交感神経が優位になると、副交感神経が抑制され、腸の動きが鈍くなり便秘が起こりやすくなります。また、自律神経の乱れは腸内環境にも影響を与え、腸内細菌のバランスが崩れることで、さらに便秘が悪化することがあります。

痔(じ)・裂肛・腸閉塞

便秘が続くと、硬い便が肛門を傷つけ、痔や裂肛を引き起こすことがあります。特に硬い便が肛門を通過する際に強い痛みを伴い、出血することもあります。また、便秘が長期化すると便が腸内に詰まり、腸閉塞を引き起こすリスクが高まります。腸閉塞は重篤な状態で、手術が必要になることもあります。

認知機能や活動性の低下

近年の研究により、脳と腸が相互に影響を及ぼし合うことが明らかになっています。腸内環境が悪化すると、腸内で生成される有害物質が増加し、これが脳に悪影響を与えることがあります。特に、腸から脳への信号が乱れることで、認知機能が低下することが示されています。また、意欲や興味が薄れ、活動性も低下することが報告されています。腸内環境を整えることが、認知機能や活動性の維持に重要であることがわかっています。

※注意:下剤を服用する場合の注意点

下剤の長期使用は腸の機能を低下させるリスクがあります。下剤を服用する場合は医師の指導のもとで行い、自己判断での長期使用は避けるようにしましょう。

便秘の予防・解消方法

便秘を解消し予防していくためには、日常生活の中でいくつかのポイントを意識することが大切です。以下に、具体的な方法を紹介します。

バランスの取れた食事

食事は便秘予防の基本です。食物繊維を多く含む野菜や果物、全粒穀物を積極的に摂取しましょう。また、適度な水分補給も忘れずに行いましょう。

適度な運動

運動は腸の動きを活発にし、便秘を予防する効果があります。ウォーキングや軽いストレッチなど、無理のない範囲で日常的に体を動かすことを心掛けましょう。

規則正しい生活

規則正しい生活リズムを保つことも便秘予防に重要です。毎日同じ時間に食事を摂り、十分な睡眠を確保することで、腸の働きを整えましょう。

腸内細菌のバランスを整える

腸内細菌のバランスを整えることも便秘解消に役立ちます。腸内には約1,000種類、約100兆の細菌が生息しています。これらの細菌は、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌、大腸菌やブドウ球菌などの悪玉菌、そしてバクテロイデス菌などの日和見菌に分類されます。

| 腸内細菌の種類 |  善玉菌 善玉菌 |

日和見菌 日和見菌 |

悪玉菌 悪玉菌 |

|---|---|---|---|

| 働き | 腸内環境を整えて身体に有用な働きをする | 善玉菌・悪玉菌の優勢なほうの味方をする | 発がん性物質や有害物質をつくる |

| 主な細菌 | ビフィズス菌、 乳酸菌など |

バクテロイデス、 連鎖球菌など |

ウェルシュ菌、 ブドウ球菌など |

| 理想の構成比 | 20% | 70% | 10% |

ここで注目なのが、日和見菌です。日和見菌は善玉菌が優位になれば善玉菌として働き、悪玉菌が優位になれば悪玉菌として働きます。善玉菌を優位にして腸内バランスを整えると、日和見菌のバクテロイデス菌が増えていきます。 次に、善玉菌を優位にしてバクテロイデス菌を増やすのに適した食材を紹介していきます。

腸内細菌を整える食材

腸内細菌のバランスを整えるためには、特定の食材を意識して摂取することが効果的です。

食物繊維

食物繊維は腸内環境を整えるために欠かせない成分です。食物繊維は悪玉菌や有害物質を減少させ、善玉菌を増やしてくれます。

【食物繊維が多く含まれる食材例】

- 野菜類:ごぼう、さつまいも、ほうれん草、オクラ

- 海藻類:わかめ、昆布、ひじき

- きのこ類:しいたけ、えのき

- 穀類:ライ麦、オートミール

- 果物:バナナ、りんご

オリゴ糖

オリゴ糖は善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えるのに役立ちます。また、オリゴ糖は消化されにくく、腸内で効果的に働くことができます。

【オリゴ糖が多く含まれる食材例】

- 野菜類:玉ねぎ、にんにく、アスパラガス

- 果物:バナナ、キウイフルーツ

- 大豆製品:きなこ、豆腐

- 乳製品:ヨーグルト、牛乳

- その他:はちみつ

発酵食品

発酵食品に含まれる乳酸菌は、生きたまま腸に届きやすいという特長があります。また、乳酸菌は腸内で善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑える働きもあります

【発酵食品の食材例】

- 豆類:納豆、しょうゆ、味噌

- 乳製品:ヨーグルト、チーズ

- 穀類:甘酒、米酢

- その他:キムチ、ぬか漬け、ピクルス

これらの食材を日常の食事に取り入れることで、腸内環境を整え、便秘の予防・解消に役立てることができます。

高齢者の悩ましい便秘を解消する方法 まとめ

便秘は高齢者にとって日常生活に大きな影響を与える問題です。しかし、適切な対策を講じることで、便秘を予防・解消可能です。今回の記事で紹介した食事や運動、生活習慣の改善を取り入れることで、腸内環境を整え、健康的な生活を維持することができます。便秘に悩む方々が少しでも楽になるよう、ぜひ参考にしてみてください。