家族に介護が必要となり、介護保険のサービスを調べてみると種類が多くて困惑したことはないでしょうか?

似たような名称の介護サービスもあり、違いもよくわかりません。

介護保険で利用できるサービスは一見複雑ですが、理解を深めることで必要なサービスが適切に受けることができるようになります。

この記事では介護サービスのわかりづらさを解消するために情報を整理し、生活状況や要介護度に応じた各サービスの組み合わせ・使い方を具体例とともに解説していきます。

【分かりやすい5つの具体例】介護保険で利用できるサービスの種類と内容

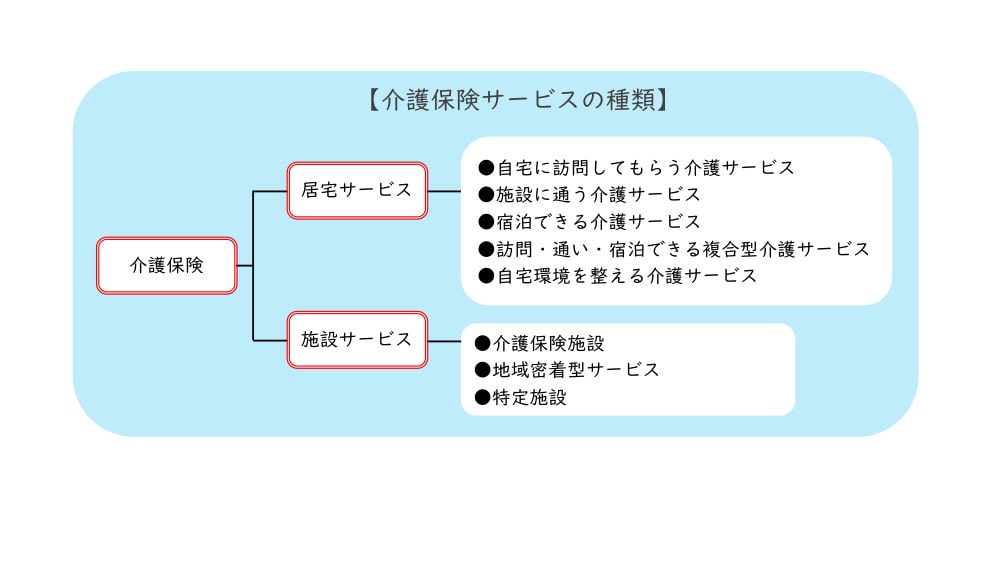

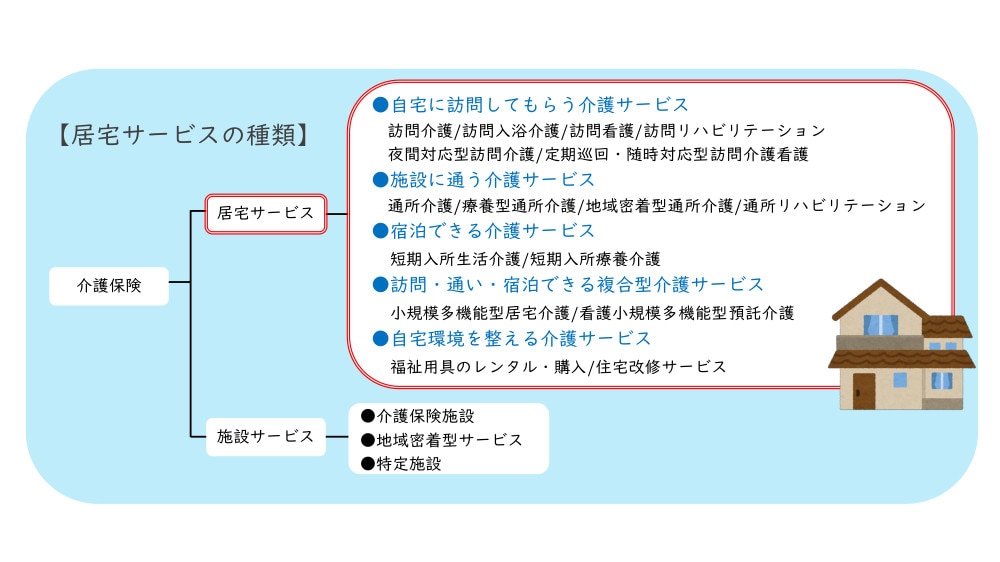

介護保険サービスの種類は大きく分けて2つ

介護保険で利用できるサービスは「居宅サービス」と「施設サービス」に分けられます。

居宅サービスとは、自宅で暮らしながら利用する介護サービスのことです。

施設サービスは、特別養護老人ホームなどの施設に入居して利用する介護サービスとなります

このようなサービスを利用するには、まず介護保険の申請手続きを行わなければなりません。

介護認定を受ける

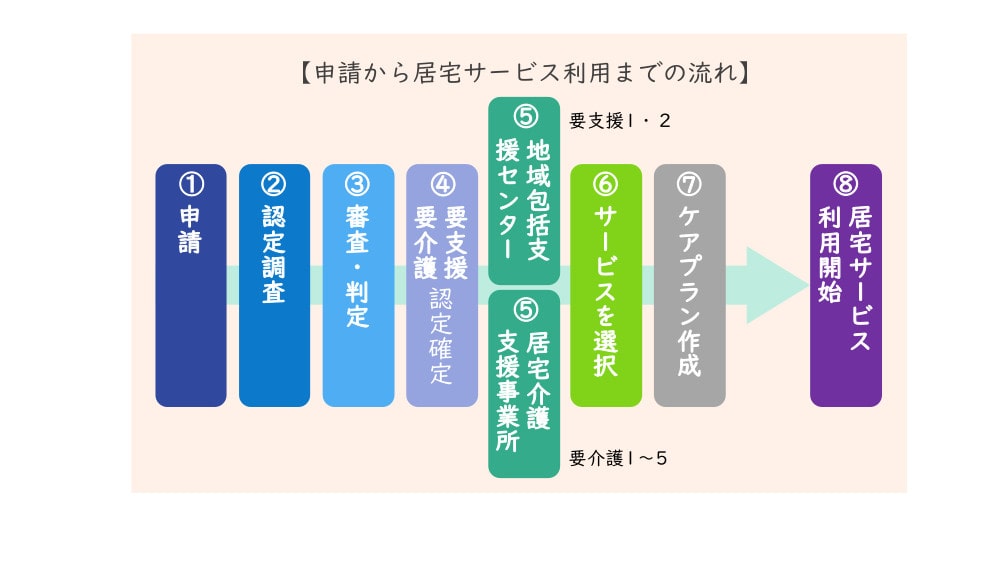

在宅で介護サービスを受けるためには、住んでいる市区町村の窓口、あるいは地域包括支援センターで申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定は5段階あり、要支援1~2・要介護1~5で判定されます。要介護度の数字が大きいほど介護の必要性が高く、利用できる介護サービスの幅も広くなります。

「介護認定についてもっと詳しく知りたい」という方は、介護保険の使い方をケアマネージャーがていねいに解説!【賢い利用方法も】で詳しく解説していますので、参考にしてください。

-

介護保険の使い方をケアマネージャーがていねいに解説!【賢い利用方法も】

介護保険の使い方をケアマネージャーがていねいに解説!【賢い利用方法も】

こちらもチェック!

こちらもチェック!

居宅サービスを利用する場合

要支援1~2に認定された場合は、地域包括支援センターのケアマネージャー(介護支援専門員)へケアプランの作成を依頼し、介護予防サービスを利用することができます。

要介護1~5に認定された場合は、民間の居宅介護支援事業所のケアマネージャーへケアプランの作成を依頼し、介護サービスを利用することができます。

ケアマネージャーは介護保険を中心に介護全般の相談ができる専門家で、必要な介護サービスを判断し、適切に利用できるようにサポートしてくれます。

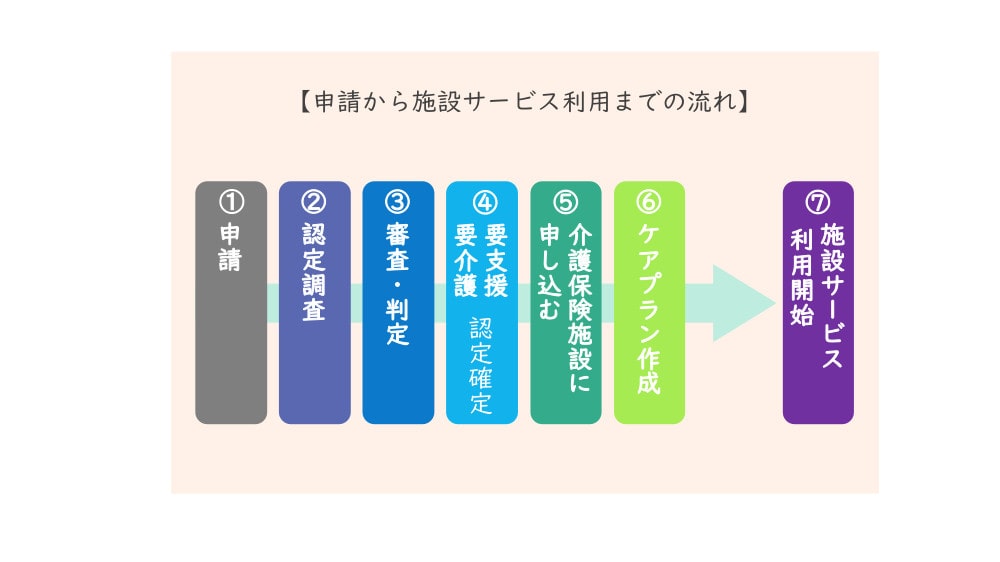

施設サービスを利用する場合

要介護1~5に認定されると、施設サービスを利用することができます。

入居を希望する施設に直接申し込みを行い、施設ケアマネージャーへケアプランを依頼します。

※一部、要支援1・2でも利用できる施設もあります。

居宅サービスの種類

介護が必要となっても在宅生活を継続できることを目的に、5つのサービスに分けられます。

- 自宅に訪問してもらう介護サービス

- 施設に通う介護サービス

- 宿泊できる介護サービス

- 訪問・通い・宿泊ができる複合型介護サービス

- 自宅環境を整えるサービス

それぞれのサービスに特徴があり、要介護者(以降、要支援者も含む)や介護を行う家族の在宅生活を支えてくれる介護保険制度です。

それぞれの介護サービスを有効活用できるように、内容をしっかりと理解しておきましょう。

自宅に訪問してもらう介護サービス

- 訪問介護(ホームヘルプサービス)

-

✔身体介護 …

食事、入浴、排泄、起床(就寝)介助など、利用者の身体に直接触れるような援助

✔生活援助 …

掃除、洗濯、調理、買い物など、日常的に必要な家事を代行

生活援助は同居家族がいると受けられない場合があります。

独居であっても、支援できる家事内容は日常生活の範囲となり、草むしりやペットの世話、ガラスの窓ふきなどは行えません。

援助内容の詳細については、担当のケアマネージャーと相談が必要となります。 - 訪問入浴介護

- 看護職員と介護職員が入浴専用車で訪問し、部屋の中に浴槽を設置して入浴を提供するサービスです。

自宅で入浴することが困難な要介護者、あるいは病状が不安定で看護師の観察が必要な場合に、安心して入浴することができます。 - 訪問看護

- 看護師などが医師の指示のもと訪問し、処置や療養上の管理などを行います。

栄養指導や食事管理、喀痰吸引、褥瘡(じょくそう)や傷の処置、在宅酸素療法の管理を行うなど、幅広く応じています。 - 訪問リハビリテーション

- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが医師の指示のもと訪問し、専門性の高いリハビリテーションを行います。

また、在宅生活を安全に過ごせるように、自宅環境や適切な福祉用具のアドバイス・指導なども行っています。 - 夜間対応型訪問介護 ※地域密着型サービス

- 夜間に以下のサービスが受けられる訪問介護サービスです。

✔定期巡回…18時~翌朝8時までの間に定期的に巡回し、排泄対応や安否確認を行う

✔随時対応…夜間の転倒・転落や体調の変化があった場合に対応する

✔オペレーション…ヘルパー派遣や救急車の手配をする - 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※地域密着型サービス

- 訪問介護と訪問看護を24時間365日、必要なタイミングで受けることができます。

✔24時間対応

✔定額制(要介護度によって料金が変わります)

✔原則利用回数制限はなし

✔訪問介護と訪問看護が一体となっている

施設に通う介護サービス

- 通所介護(デイサービス)

- 自宅までの送迎があり、日帰りで食事、入浴、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けることができる通いのサービスです。

外出の機会を得ることで生活のリズムが整い、活動的な生活が過ごせるようになります。

また、仕事と介護を両立している介護者にとっても長時間介護から離れられるので、安心して仕事に集中することができます。

仕事と介護の両立については、介護と仕事 両立できるの? ~両立を可能にする5つのルール~で詳しく解説しています。 - 療養通所介護

- 難病、認知症、脳血管疾患後後遺症の重度者やがん末期患者など、常に看護師による観察を必要とする要介護者向けのサービスです。

日帰りで食事や入浴などの支援や機能訓練などを受けることができます。 - 地域密着型通所介護 ※地域密着型サービス

- 通常の通所介護と提供されるサービス内容は概ね変わりませんが、定員が18名以下となり、少人数でより手厚いサービスを提供しています。

- 認知症対応型通所介護

- 認知症の方に限定した小規模な通所介護サービスです。

定員が12名以下のため、少ない人数の中で専門的なケアを受けることができます。 - 通所リハビリテーション(デイケア)

- 送迎があり、病院や介護保険施設などに通って専門的なリハビリを受けることができるサービスです。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職から指導やアドバイスを受けることができます。

-

介護と仕事 両立できるの? ~両立を可能にする5つのルール~

介護と仕事 両立できるの? ~両立を可能にする5つのルール~

こちらもチェック!

こちらもチェック!

宿泊できる介護サービス

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

- 特別養護老人ホームなどに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練を提供します。

家族のレスパイトケア(介護者のリフレッシュ・休息を主な目的としたサービス)としても利用することができます。 - 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

- 医療機関や介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療、看護、介護、機能訓練などを提供します。

看護師の人員配置が手厚く、医療的なケアが充実しています。

訪問・通い・宿泊ができる複合型介護サービス

- 小規模多機能型居宅介護 ※地域密着型サービス

- 施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や要介護者の自宅へ「訪問」するサービスを組み合わせて利用することができます。

同じ施設の職員が柔軟にサービス対応するため、顔なじみの関係が構築でき、利用者も安心してサービスを利用することができます。 - 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) ※地域密着型サービス

- 小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」を組み合わせたサービスです。

主治医と連携し医療依存度の高い在宅療養者を支えていくサービスです。

自宅環境を整えるサービス

- 福祉用具のレンタル・購入

- 介護者の負担軽減や、要介護者・要支援者の日常生活をサポートするために、介護保険が適用された価格で福祉用具を提供します。

レンタル商品の幅は広く、介護ベッド一式(マットレスやベッド柵など)、車いす、歩行器、工事不要な手すりなどをレンタルすることができます。

入浴補助用具や排泄で使用する用具は購入となり、価格の1~3割で購入することができます。 - 住宅改修サービス

- 手すりの設置や扉の取替えなど、安全な自宅環境にするための改修工事を補助します。

費用の9割~7割を介護保険から支給され、支給限度額は20万円です。

※地域密着型サービス…基本的に事業所や施設がある市区町村に住んでいる方のみが利用できるサービスです。

※一部、要支援の方は使えないサービスがあります。

【必見!】5つの具体例で解説|在宅サービスの組み合わせ

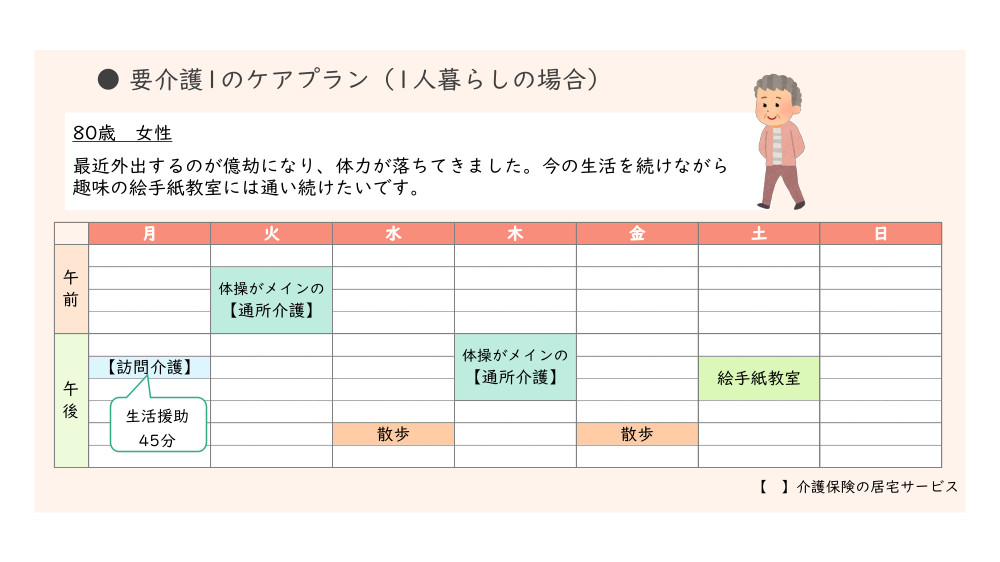

◆要介護1のケアプラン(1人暮らしの場合)

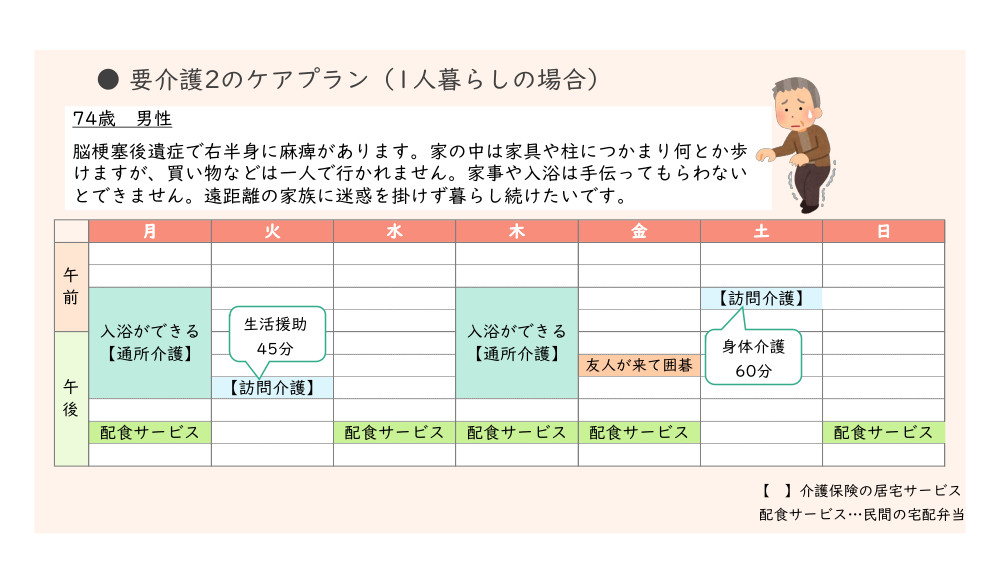

◆要介護2のケアプラン(1人暮らしの場合)

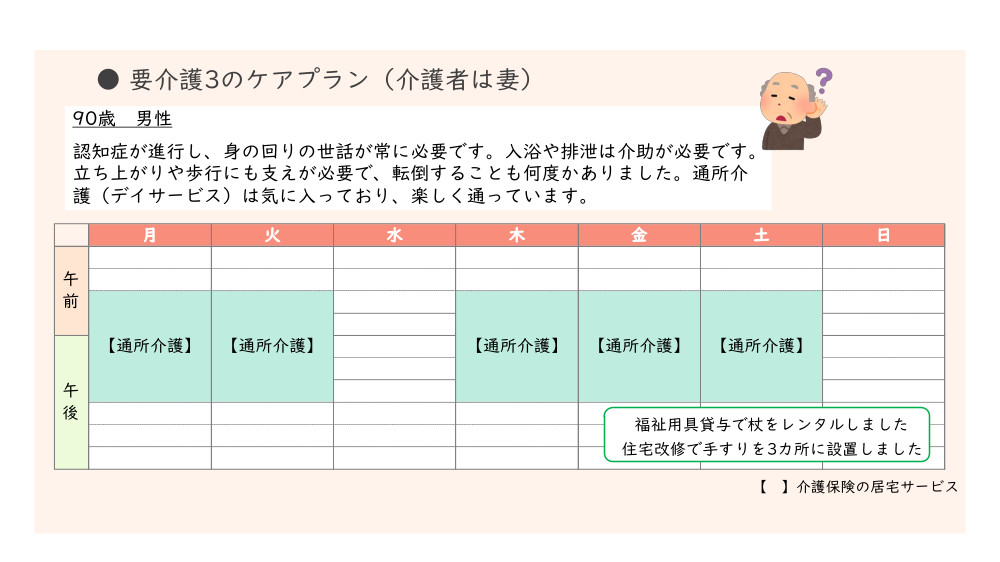

◆要介護3のケアプラン(介護者は妻)

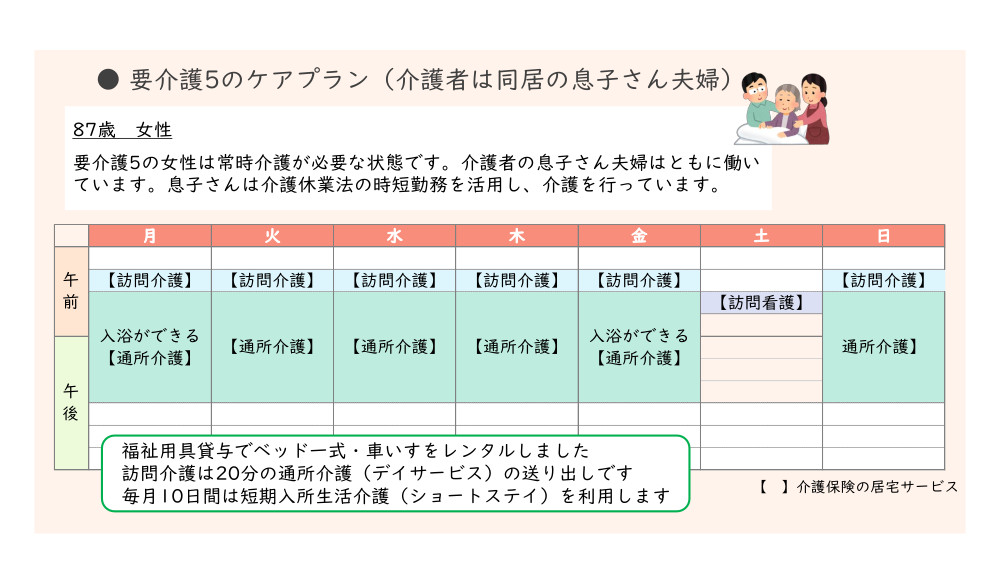

◆要介護5のケアプラン(介護者は同居の息子さん夫婦)

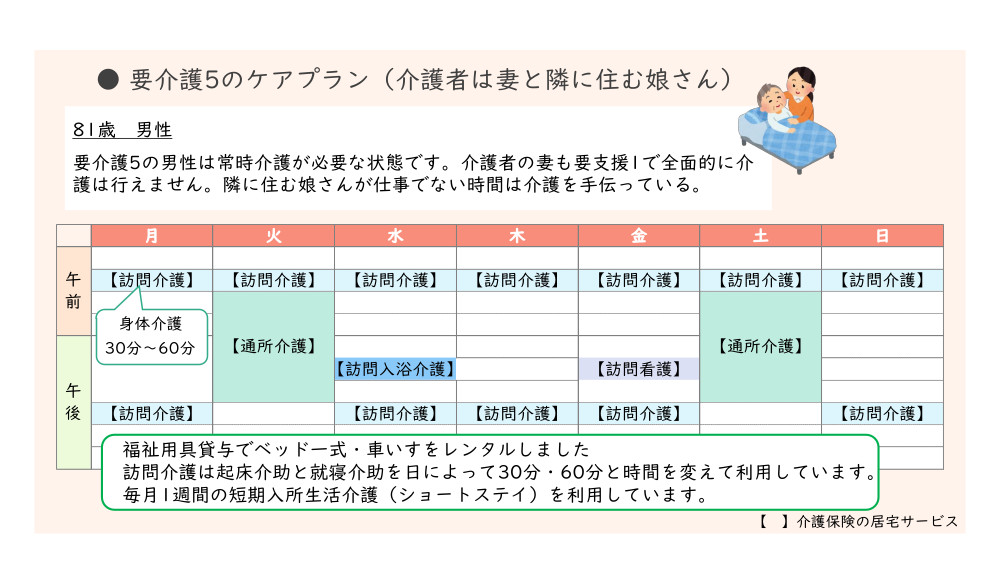

◆要介護5のケアプラン(介護者は妻と隣に住む娘さん)

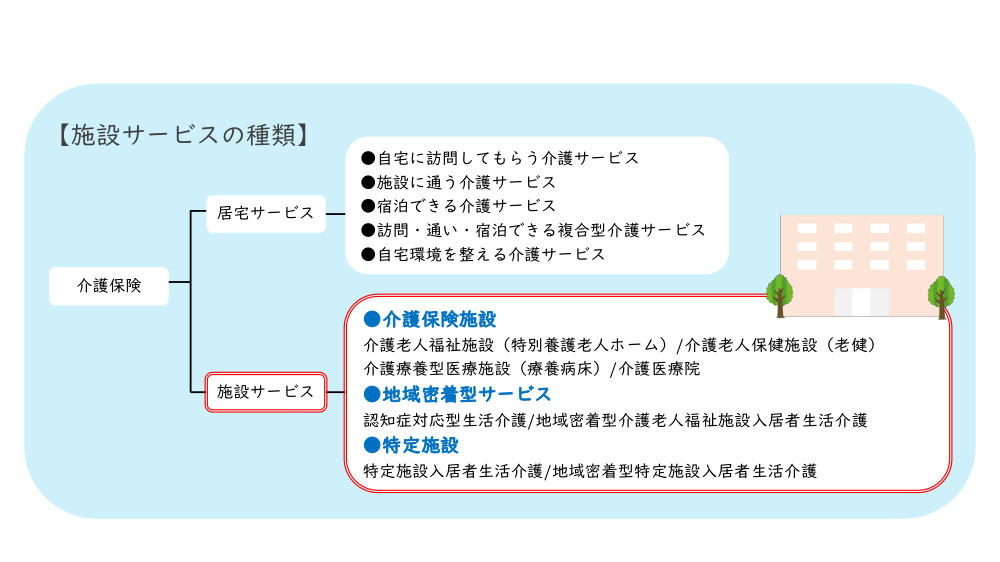

施設サービスの種類

施設サービスは自宅から移り住んで利用するサービスで、3つに分けられます。

- 介護保険施設

- 地域密着型サービス

- 特定施設

介護保険施設

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 常に介護が必要で、在宅での生活が困難な場合に入居する施設です。

原則として要介護3以上の方が対象となり、申込順ではなく必要度の高い方が優先的に入居できるしくみです。

また、「やむを得ない事情」がある場合は要介護1・2の方でも入居することができます。

「やむを得ない事情」とは、一人暮らしで認知症が進行し目が離せない状況、同居家族からの虐待で安全・安心の確保が困難なケースなどです。

受けられるサービスは食事、入浴、排泄など日常生活の中で必要な介護、健康管理、機能訓練などになります。 - 介護老人保健施設(老健)

- 病状が安定していて入院治療の必要はないが、自宅で療養することが困難な方を対象とした施設です。

医療従事者が手厚く配置されており、在宅復帰を前提としてリハビリを中心とした介護を受けることができます。 - 介護療養型医療施設(療養病床)・介護医療院

- 急性期の治療を終え、比較的長期にわたって療養が必要な場合に、医学的管理のもとで治療やリハビリ、介護を受けられる施設です。

介護療養型医療施設は2023年3月末に廃止され、介護医療院に移行されます。

地域密着型サービス

- 認知症対応型生活介護(グループホーム)

- 一般的にグループホームと呼ばれ、認知症のある要介護者が少人数での共同生活を送りながら食事、入浴などの介護や支援を受けることができます。

1つのユニットに5~9人で介護スタッフとともに生活し、料理や買い物などの家事にも参加します。

家庭的でゆったりとした環境の中で、安定した生活を過ごすことができます。原則として要支援1の方は入居することができません。 - 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

- 利用定員29人以下の特別養護老人ホームで、地域や家庭との結びつきを重視した施設です。

原則として要介護3以上の方が入居対象となり、「やむを得ない事情」がある場合は要介護1・2の方でも入居することができます。

特定施設

- 特定施設入居者生活介護

- 特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を提供しています。

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 入居定員29名以下の特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどです。

食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けることができます。

※地域密着型サービス…基本的に事業所や施設がある市区町村に住んでいる方のみが利用できるサービスです。

※一部、要支援の方は使えないサービスがあります。

介護保険で利用できるサービスのまとめ

在宅介護のメリットは、住み慣れた家や地域で暮らし続けられることです。

訪問介護やデイサービスなど数多くある介護サービスを組み合わせ、要介護者ができる限り自立した生活を維持できるように介護保険制度を利用していきましょう。

また、施設入所を選択肢と考えるならば下調べを十分に行い、要介護者や家族の皆が納得できるように時間をかけて考えることをおすすめします。

介護全般について困りごとや悩みがあれば、地域包括支援センターや担当のケアマネージャーに相談し、早めに解決していきましょう。

地域包括センターの役割等については、地域包括支援センターとは?役割から活用方法までわかりやすく解説をご覧ください。

介護ストレスが強くなり、介護うつや介護離職(介護のために仕事を辞めること)に陥らないように、介護保険制度を活用し、適切にサービスを利用していきましょう。

-

若橋 綾

若橋 綾

株式会社DIGITALLIFE

管理部

介護支援専門員 -

介護支援専門員や介護事業所の管理者として10年以上の現場経験があり、家族問題を抱える家族や虐待案件も含め様々なケースを担当。

現在は介護現場で培った経験を活かし、企業向けに介護離職予防を目的としたセミナーの開催や介護に関する記事作成を行うなど活躍は多岐にわたっている。