【認知症改善に欠かせない運動】歩くことで脳が活性化

運動は体力の維持や食欲を促進するなど、高齢者が自立した生活を目指すためにも欠かせない要素です。

特に「歩く」という動作は全身の筋肉が使われ、脳を刺激して意識の覚醒度を引き上げてくれます。

認知症であれば認知力を高める効果があり、症状改善につながります。

運動の基本は「歩く」

認知症の症状改善には1日2km程度の歩行、もしくは30分程度の運動が有効だと言われています。

1992年頃のTVコマーシャルで人気となったきんさん・ぎんさんを覚えているでしょうか?

「きんは100歳100歳、ぎんも100歳100歳」とお茶の間を沸かせ、大人気となりました。

きんさんは認知症を患っていた⁉️

きんさんはマスコミに取り上げられる前は自力で歩くことが難しく、「1から10まで間違って数える」など認知症の初期症状がみられていたそうです。

一方、ぎんさんは「人間は足から死ぬ」が口癖で、足を鍛えるために毎日歩いていました。

そんなぎんさんを見て、きんさんは「わしもぎんのようになりたい」と90代後半から毎日足(特にふらくはぎ)を鍛えはじめ、じきに歩けるようになり、体力の向上とともに認知症も改善したと言われています。

「年だから…」と諦めない

高齢者自身や介護をしている家族から「もう年だから…」というセリフがよく聞かれます。その意識が先立ってしまうと、積極的に歩こうという気持ちが小さくなってしまいます。

年齢を重ねても「歩いてみよう」「もっと歩こう」と、歩くことを諦めないで日々運動を続けていけば、体力を取り戻し、歩ける距離が延び、認知症の症状も改善していくのです。

体の動きと認知症

認知症を発症すると体の動きが悪くなると言われています。逆に体を動かさないと認知症の症状が悪化していきます。適度な運動を続けることは、認知症の症状悪化を防ぐことにもつながります。

必要な運動はズバリ「歩く」こと

運動はシンプルに「歩く」だけで十分です。一部の筋肉を鍛えるような運動ではなく、全身の筋肉を使う「歩行」こそが、認知症の症状を改善させる必要不可欠な運動となります。

さらに「歩行」はさまざまな感覚機能を使います。外を歩くときは視覚を使って歩く方向を定め、聴覚で人や自転車、車などの危険に注意を払い、靴底で感じる触覚で地面の歪みに合わせて姿勢バランスを整えています。

思考もフルに活用され、「綺麗な花だなぁ」「美味しそうな匂い」「猫だ!」「今日は寒い(暑い)」など、常に考えを巡らせています。

「歩行」は脳や感覚を刺激し、全身に適度な運動負荷もかかるので、バランスのよい運動と言えます。

認知症を改善させる歩き方

認知症改善のために歩きたい距離は2kmで、時間にすると20~30分程度です。

途中で休んでもいいですし、歩行器などの福祉用具を使っても良いでしょう。

歩きすぎてぐったり疲れてしまうことのないように、無理せずに長く継続できることを目指しましょう。

昼間に運動することで、夜は適度に疲れて熟睡できるといった効果も得られます。

パワーリハビリも加えて、さらに認知症を改善

パワーリハビリとはスポーツジムにあるような運動マシンを使って行う筋肉の運動です。

おもりを使って軽い負荷を与え、普段使っていない筋肉を刺激していきます。

筋肉に負荷をかけた運動は、認知症になると減少するといわれている脳内物質「アセチルコリン」の分泌が増えることがわかっています。

パワーリハビリは、介護保険で利用できるデイサービスなどの施設で取り入れられているので、情報を集めて可能であれば利用するとよいでしょう。

転倒のリスクを最小限にする

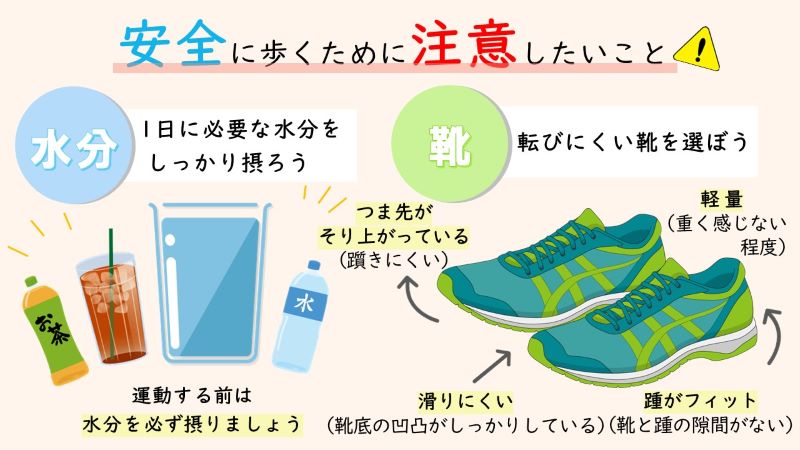

安全に歩くためには、意識をしっかりと引き上げておくことが必要です。

そのために、日中は必要量の水分をしっかりと摂るようにしていきましょう。

体内の水分が足りないと「ぼんやり」した状態となり、転倒のリスクも高まります。

靴への配慮も大切です。転倒の原因とならないような靴選びをしていきましょう。

「歩ける」と介護の大部分の問題が解決する

在宅介護で「歩ける」ことは、介護負担を大きく減らせる要素となります。例えば「トイレで排泄ができない」という問題は、トイレまで歩いて行けないことが原因となっているケースが目立ちます。

日常生活は歩行・移動の連続

「入浴」を例に、もっと細かく分解して考えてみましょう。 介護が必要な方の入浴は、大きく分けて2つの行為によって成り立ちます。

- 1️⃣ 衣類の着脱

- 2️⃣ 体や髪を洗う ⇒ 浴槽に入る ⇒ 体を拭く などの一連動作

介護を要する方が、衣類を自分で脱ぐことができたり体を洗うことができたりしても、浴室まで歩いて移動できなければ入浴は難しくなっていきます。 他の動作についても同じことが言え、その場所に移動できなければトイレや食事、歯磨きなどを行うことが難しくなっていきます。

介護の自立には「歩く」を伴う

歩くことができなければ、その場所までの移動は誰かが手助けする必要があります。体を支えたり、室内に車いすを持ち込んだりと、家族の介護量は増えていきます。

家の浴室まで行かれなければ、入浴は施設で介助を受けて行うことになるかもしれません。

あるいは、食事はベッド上で、トイレには行かずオムツで排泄をする、という選択肢が浮上する場合もあるでしょう。

そうなると体を動かす機会はますます減り、身体機能も低下していきます。

【認知症改善に欠かせない運動】歩くことで脳が活性化 まとめ

認知症の方にとって「歩行」を中心とした運動は欠かせないケアとなります。 ただし、毎日家族が散歩などに付き添うことが負担となる場合は、介護保険サービスや自治体、地域が取り組むイベントなどを活用しながら、適度に運動ができる機会を増やしていきましょう。

-

若橋 綾

若橋 綾

株式会社DIGITALLIFE

管理部

介護支援専門員 -

介護支援専門員や介護事業所の管理者として10年以上の現場経験があり、家族問題を抱える家族や虐待案件も含め様々なケースを担当。

現在は介護現場で培った経験を活かし、企業向けに介護離職予防を目的としたセミナーの開催や介護に関する記事作成を行うなど活躍は多岐にわたっている。